在现代网络通信领域,许多协议采用文本格式进行请求与响应的交互方式,这类协议通常基于每行命令结尾的CRLF(回车换行符)实现消息划分。此类协议被统称为CRLF协议,代表了早期网络协议简洁易用的设计思路。随着业务应用需求的增长,如何提升客户端与服务器之间的通信效率成为了关键考量,于是流水线技术(pipelining)应运而生。流水线允许客户端在收到服务器响应之前,提前发送多条请求命令,从而实现请求的并行处理,极大缩短了延迟并提升整体吞吐性能。尽管流水线理念简单优雅,但其在实际协议实现中的支持和稳定性差异显著,并且引发了诸多潜在的状态机混乱问题。流水线技术的引入要求服务器端能够同时处理多条请求并准确维护请求的顺序与内部处理状态。

然而,部分服务器实现依赖隐式或简化的状态机模型,导致在流水线环境下服务逻辑可能出现严重的状态错误,甚至数据错乱。一个典型情况是服务器在处理多条流水线请求时,基于I/O多路复用机制(如select)误判事件顺序。假设服务器在处理SMTP协议中的MAIL FROM命令时,后台触发了DNS查询;在查询未返回之前,网络套接字又被触发,读入了后续的RCPT TO命令。若服务器未严格区分当前工作的命令状态,而是简单依据网络事件唤醒继续读取数据,可能导致对尚未完成验证的MAIL FROM命令直接处理后续内容,从而产生逻辑错误,例如错误地接受无效收件人。上述示例反映出流水线状态机损坏的关键症结,即服务器的状态管理过于依赖事件驱动机制的单线程顺序,而忽略了内部多任务并发处理带来的复杂性。长期以来,不少协议规范对流水线支持存在明示和暗示的限制。

例如HTTP 1.1协议虽然定义了流水线机制,但由于现实中服务器实现普遍存在兼容性问题,流水线实际应用效果不佳,几乎被弃用。相反,NNTP(网络新闻传输协议)明确要求服务器必须支持流水线,体现了针对具体应用场景的协议设计诉求。SMTP协议方面,虽然标准文档提供流水线选项,但多数服务器并不推荐客户使用,原因即是服务器端处理流水线请求时易出现状态混淆和响应错乱。理解流水线状态机损坏现象,还需考虑操作系统层面对缓冲区管理的影响。如RFC 2920文档指出,当使用stdio等缓冲IO机制且涉及fork/exec调用时,提前读取的数据可能被丢弃,进而导致程序处理流中的命令丢失或乱序。这种底层缓冲策略问题增添了上层协议状态管理的难度。

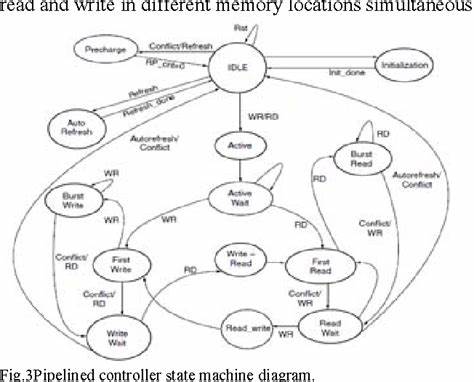

为防止流水线引发的死锁问题,确保服务器在处理流水线请求时既能及时读取输入数据,也能迅速发送输出响应非常关键。若读取操作因等待外部资源阻塞,而输出缓冲区又达满载状态,服务器可能陷入僵局,全面停止响应。针对流水线状态机损坏,最有效的对策是提升服务器协议处理的状态驱动模型。具体而言,服务器应当显式追踪每条请求的生命周期,维护独立且准确的状态标识,避免简单依赖网络唤醒事件作为状态转移的唯一标志。此外,合理设计异步操作的顺序和回调,防止因异步回应扰乱主状态机逻辑也至关重要。在代码实现上,引入状态机框架或设计模式可帮助简化复杂状态管理,提升代码的可维护性和鲁棒性。

对于协议开发者和系统架构师来说,深刻理解流水线机制的利弊以及状态机损坏风险,有助于制定更加稳健的协议支持策略。重视测试覆盖流水线多请求并发场景,及时发现潜在的状态冲突和数据重用问题是保障系统稳定运行的关键。同时,结合现代异步IO框架和事件循环机制,精细化控制状态转换和输入输出顺序,有望避免历史遗留的流水线陷阱。网络协议的发展逐步从简单单请求单响应演变为复杂并发异步交互,流水线技术虽带来了性能提升的可能,却也暴露了传统设计的局限性。只有通过严谨的状态管理和合理的资源调度,才能真正实现高效、可靠的协议实施,满足未来互联网服务的扩展需求。未来随着更多协议及系统支持先进的多路复用与细粒度异步编程,流水线相关的状态机错误有望得到根本缓解。

与此同时,开发者仍需保持警惕,持续关注协议标准中对流水线行为的规范升级,确保系统设计同步演进,避免踩入历史坑点。综上所述,流水线状态机损坏是网络协议实现中不可忽视的隐患,深入剖析其成因和表现,有助于打造更稳定高效的网络服务环境。合理的状态管理,结合现代异步编程思想和充分的测试手段,是预防此类问题的关键所在。只有平衡性能提升与状态一致性,才能推动网络协议的健康前行,实现更加智能和流畅的通信体验。