计算机生成影像,简称CGI,自20世纪80年代以来,逐渐成为电影工业中不可或缺的重要技术手段。1988年,CGI技术正处于一个关键的转折点,那时的电影制作人和视觉特效专家们正在摸索如何最大化利用计算机图形技术提升电影的视觉表现力和叙事深度。尽管当时的硬件和软件环境远不及今天先进,但CGI所带来的革命性变化,已引起业界的广泛关注。本文将深入探讨1988年电影工业中CGI技术的真实应用情况,揭示其优势、挑战以及对当时电影制作的深远影响。 1988年的CGI在电影行业中尚属新兴领域,不过其潜力已经开始显露端倪。那时的技术主要依赖于高性能但昂贵的计算设备和相对简陋的动画软件。

许多视觉特效团队如deGraf/Wahrman公司和Video Image Associates等,积极投身于探索CGI的应用,试图通过计算机图形技术实现更为复杂和逼真的视觉效果。电影制作者如Martha Coolidge等也开始将计算机生成影像融合进现实拍摄的画面中,努力突破传统视觉特效的局限。 尽管计算资源有限,但CGI技术在创造虚拟场景、动画人物以及视觉转换方面表现出了巨大潜力。它不仅能模拟复杂的自然现象,如火焰、爆炸和水流,还可以设计出传统拍摄难以实现的场景和效果。相比之下,传统方式依赖模型制作、实景拍摄以及后期手绘,资源消耗和时间成本极高。CGI的出现为电影行业带来了更灵活、更高效的视觉表现手段。

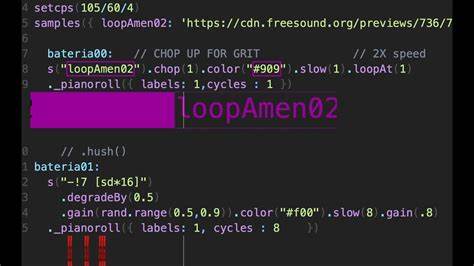

当时业内人士普遍认为CGI将革新电影特效行业,但也面临诸多技术瓶颈和实际应用的挑战。计算机处理能力限制了特效的复杂度及速度,渲染时间长且价格昂贵,成为阻碍广泛普及的主要原因。此外,动画设计人员需要掌握大量新技能,传统视觉艺术家面临学习曲线,导致人才培养成为关键议题之一。 1988年的CGI技术不仅用于制作科幻影片和奇幻场景,还被试图引入商业广告及电视节目制作中,进一步拓展其应用范围。业内专家Michael Wahrman和Richard Hollander担任的CGI研讨会显示出行业对这一技术的高度兴趣,他们积极交流经验,探索CGI在叙事和视觉表达上的创新可能。从视觉角度看,CGI促进了电影语言多样化,使导演得以构建前所未有的梦幻世界,丰富电影叙事的层次。

随着计算机图形硬件技术的不断提升,CGI的渲染效率和画面质量逐渐提高。1988年是电影工业走向数字化的重要阶段,关键的技术突破为后续电影如《侏罗纪公园》等著名影片的CGI应用奠定了基础。虽然当时的CGI无法完全取代传统特效,但却提供了强大的辅助工具,逐渐改变电影制作流程,使得视觉特效的创作更具想象力和操作空间。 电影工业对CGI的接受度在当时仍存在分歧。一方面,导演和制片人看中了CGI带来的创新潜能;另一方面,也有人担心技术的不成熟会影响影片的艺术质量和观众体验。尽管如此,现代视觉特效的崛起证明了早期CGI投入的价值,以及科学与艺术融合所催生的创意突破。

总结来看,1988年的CGI代表了电影工业迈向数字化转型的起点。技术虽不尽完善,但其带来的革命性变化始终无法忽视。通过与传统电影制作方法的结合,CGI为电影艺术注入了新活力,推动了电影视觉表达的多元化发展。随着计算机技术飞速进步,CGI逐步成为塑造现代电影视觉风格不可或缺的核心引擎。观众得以体验更加精彩纷呈的视听盛宴,而电影人也不断开创视效创新的无限可能。 未来的电影工业将持续拥抱CGI技术,通过技术与创意的融合,打造更加震撼且细腻的影视作品。

1988年作为CGI在电影领域的重要里程碑,揭示了技术进步与艺术表达之间的深刻联系。透过回顾那个时代的实践与探索,我们不仅见证了CGI技术的成长轨迹,也理解到创新精神如何推动电影行业迈向更加辉煌的未来。