宇宙中存在着一个亘古未解的谜题:为何宇宙中的物质明显多于反物质?在理论上,宇宙大爆炸产生时应当伴随着等量的物质与反物质相互湮灭,理应导致宇宙中没有剩余的物质,但现实中的宇宙却充满了我们所熟知的星系、星球和生命,这一现象激发了物理学家们对“物质—反物质不对称性”的深入研究。近日,欧洲核子研究中心(CERN)的大强子对撞机LHC的一个关键实验——LHCb合作组,在这一难题中取得了具有里程碑意义的突破。他们首次在重子衰变过程中观察到电荷-宇称(CP)对称性破坏,揭示了物质和反物质行为存在微妙而根本的差异,这对理解宇宙的起源和发展有着重要意义。 CP对称性指的是在粒子物理学中,粒子的电荷反转(Charge conjugation)和空间反转(Parity transformation)的组合对称性。简单来说,若宇宙遵循CP对称规律,粒子与其反粒子的物理过程应当完全镜像对称,无法区分物质和反物质。然而,实验早在20世纪60年代就在介子(由一个夸克和一个反夸克组成的粒子)系统中首次发现了CP破坏现象,这一发现为科学家解释物质与反物质的不平衡提供了线索。

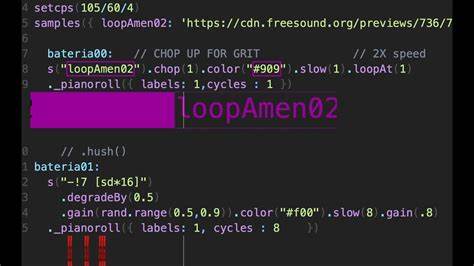

尽管这一现象在介子中得到证实,但对于重子(由三个夸克组成的粒子,如质子和中子)是否存在此类CP破坏,一直是物理学界关注的焦点。 LHCb实验选择了“美-拉姆达重子”(Λb)这一特殊重子进行研究。Λb由一个上夸克、一个下夸克和一个美夸克组成,因其质量较大且寿命相对较短,捕捉其衰变事件十分困难。得益于大强子对撞机强大的高能量碰撞能力和LHCb探测器精准的粒子识别技术,研究团队得以收集超过八万起Λb及其反粒子衰变数据。通过详细分析Λb衰变成质子、开(Kaon)和一对带相反电荷的介子过程,以及对应反Λb的衰变,LHCb团队发现这两者的衰变概率存在显著差异,揭示了重子中的CP对称性破坏。 数据分析显示,CP破坏效应在Λb粒子衰变中的观测值偏离零值达2.45%,误差约为0.47%,统计学上相当于5.2个标准差,这保证了结果的高度置信度,正式确立了重子系统中CP对称性破坏的存在。

这一发现不仅填补了粒子物理学中的重要空白,也为解释宇宙物质胜过反物质的根本原因提供了新的思路。 虽然标准模型(蛋白质物理学的核心理论框架)预测了CP破坏现象,但其预估的幅度远远不足以解释宇宙物质-反物质的整体不对称。这表明现有理论尚未囊括所有可能导致CP破坏的机制,催生了寻找标准模型之外新物理的强烈动力。LHCb此次发现为未来探索新物理现象、寻找额外的CP破坏源头提供了宝贵的实验基础。 此次成果的取得得益于多个方面的突破。首先,LHC作为世界上最强大的粒子对撞机,能够产生大量携带美夸克的重子及其反粒子,确保了数据量的丰富性和统计显著性。

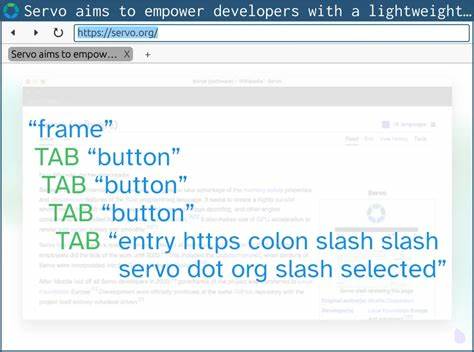

其次,LHCb探测器凭借其高精度的空间测量能力和粒子识别技术,使得科学家能够准确区分复杂的衰变产物和筛选目标事件。最后,国际合作团队通过先进的数据分析算法,克服了统计波动和背景干扰,实现了对极其罕见物理过程的高精度测量。 这一发现不仅丰富了我们对粒子物理基本规律的认知,也带来了对宇宙学的深刻启示。物质-反物质不对称性是影响宇宙早期演化、星系形成乃至生命存在的根本问题。通过研究重子CP破坏,科学家能够更深入地理解大爆炸后物质如何得以幸存并形成我们现在观察到的宇宙构造。除了理论层面的价值,这种新发现还对未来高能物理实验设计和探测技术提出了新的挑战和方向。

CERN研究与计算总监Joachim Mnich对此成就给予高度评价,称其为LHC及其实验科学潜能的又一强力体现。LHCb发言人Vincenzo Vagnoni指出,未来更多系统中CP破坏效应的观察与测量将不断推动对标准模型的检验,甚至可能揭示超出目前理论范畴的新物理现象,开启粒子物理新的研究时代。 除了此次重子CP破坏的首次确认,LHCb团队也在不断扩展其研究范围,包括更高精度的测量、多样衰变通道的探寻以及相关物理参数的优化。同时,全球粒子物理学界正在策划更高能量和更大亮度的下一代对撞机,如未来环形对撞机(FCC),这些工程将为研究标准模型未解之谜和新物理信号提供更加强大的工具。 总的来说,LHCb实验发现重子中CP对称性破坏,揭示了物质与反物质行为的微妙不同。这一突破不仅深刻丰富了粒子物理学的内容,更为揭开宇宙物质起源的谜团点亮了新灯塔。

我们期待未来随着技术进步和理论发展,能够彻底解答物质为何主导宇宙的根本问题,将人类对宇宙起源的理解推向新的高度。