在我们的日常生活中,看到邻居新买的豪宅、朋友晒出的奢华假期照片,甚至是社交媒体上那些光鲜亮丽的生活瞬间,不难发现一种普遍的现象——人们在无意识中陷入了攀比的陷阱。攀比,不仅仅是一种消费行为,更是一种深刻的心理状态。然而,表面上光鲜亮丽的生活并不等同于真正的幸福。正如一句老话所说的,“邻居们并不那么幸福”,这背后的真相值得我们深思。社会心理学和经济研究表明,幸福的感受往往是相对的,而非绝对的。大多数人评估自己的幸福感时,并非基于自己过去的成就或现状,而常常是拿自己的生活与那些看似更成功、更富有的人进行对比。

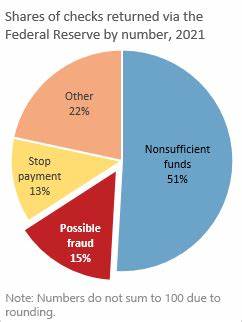

正因如此,心理学家称这种现象为“相对剥夺感”,它是诱发焦虑和不满的重要原因之一。对这个现象的一个经典研究来自加拿大联邦储备银行,他们发现那些邻近彩票中奖者的居民,为了“追赶”,不仅加大了消费力度,还承担了更多的债务,甚至陷入破产困境。中奖者的财富反而成了邻居们增加经济风险的导火索,这一切在无形中暴露了攀比带来的深刻负面影响。攀比并不意味着满足,反而加剧了焦虑和不安全感。正如心理学家丹尼尔·克罗斯比在《财富的灵魂》一书中指出的,追求物质财富和外在成功往往是满足不了内心的需求。大量的研究也证实,强烈的物质主义倾向与较低的幸福感和心理健康水平密切相关。

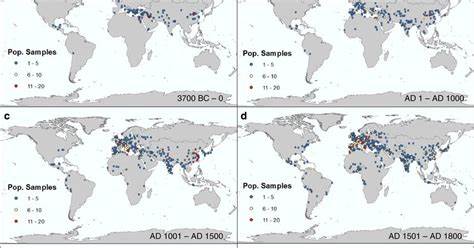

在不同文化和背景下,这种关联仍然存在,不因个体差异而有显著改变。相较之下,那些将成长、社区参与、慷慨和健康视为目标的人,幸福感显著更强。他们不被无尽的名利和财富游戏所束缚,而是从内心找到平静与满足感。在现代社交平台盛行的背景下,攀比心理被进一步放大。社交媒体上的生活往往经过精心编辑和筛选,展示的是他人的“高光时刻”,而非真实的生活点滴。人们容易陷入“他人总比我好”的误区,忽视了自己的成就和幸福。

对此,有心理学研究指出,过度关注他人带来的负面情绪,往往降低个体的自尊与生活满意度。令人惊讶的是,现实生活中的大赢家——彩票中奖者,在心理满意度上其实并没有明显优于普通人。他们的期望值一旦提高,反而使得日常的小确幸变得不那么令人满足。反之,遭遇重大伤害却依然保持积极心态的人,往往更能体会生活中的点滴美好,并从中获得持续的幸福感。这一现象揭示了幸福感与期望管理之间的密切联系。由此可见,持续提升的期望值容易使幸福感减弱;而调整心态、降低期望,反而有助于增强满足感。

面对无尽的攀比大战,追求幸福的道路更应聚焦于内心的充实与感恩。真正的幸福不仅是财富的积累,更是学会珍惜与满足现有的生活,减轻来自外界的压力与焦虑。知足常乐并非简单的安慰语,而是经过科学验证的减压良方。积极的感恩态度能够显著提升心理健康,增强幸福体验。同时,减少盲目消费,理性规划财务,更有助于打造稳定和持续的生活质量。对于社会整体而言,应当更多倡导健康的价值观教育,引导人们从追求物质转向注重精神富足。

只有摆脱了无休止的攀比和对外在的无尽渴望,个体才能获得真正的幸福感。面对近乎无穷无尽的“邻居们”,我们无法也不必每次都与之较量。取而代之的,是培养内心的平和,对自我价值和生活的认可。最终,这种内在的满足比任何外在的财富更加令人生幸福。现代人在追求成功和舒适生活的同时,更应关注心灵的健康。摒弃被广告和社交媒体所操纵的攀比心理,拥抱真实自我,体会生活的无常与美好,才是现代幸福的真谛。

这样,我们才能在纷繁复杂的世界中站稳脚跟,走出属于自己的人生道路。