在人类文明的发展史上,城市化一直扮演着至关重要的角色。城市作为人口聚集的空间载体,不仅是社会经济活动的中心,也是文化、政治及环境交织的焦点。理解全球城市化的历史脉络,尤其是长达六千年的城市发展动态,有助于我们认识当代城市的形成机制,并对未来城市规划与可持续发展提供重要参考。影响城市分布及人口变化的因素多样,包括地理环境、农业发展、技术进步、政治变革以及社会结构的演进。通过对从公元前3700年到公元2000年期间全球主要城市人口数据的深入分析,可以揭示人类从分散居住向大规模城市集聚的转变过程。建立详尽的历史城市人口数据库,既是学术研究的基础,也是推动多学科交叉的重要工具。

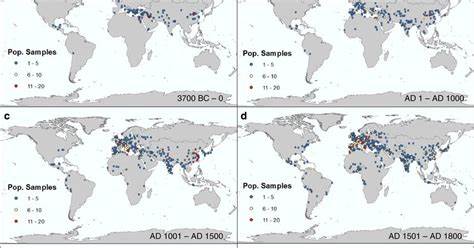

早期城市多起源于农业生产力较高的肥沃土地,如美索不达米亚地区,其城市增长和扩散被认为与农耕的效率密切相关。通过地理编码与历史资料整合,研究者得以将古代城市的位置和人口规模以空间属性形式展示,弥补了传统资料在时空维度上的限制。对于城市历史的认知,窗口极为有限,往往由于数据稀缺或记载模糊而难以成体系。两位学者,历史学家特提乌斯·钱德勒和政治学家乔治·莫德尔斯基,分别编纂了涵盖数千年城市人口的权威统计数据。钱德勒的研究覆盖公元前2250年至公元1975年间的大型城市,莫德尔斯基则涵盖了从公元前3700年到公元2000年间的古代及现代城市。两者的数据虽有所差异,却共同构建了全球城市化长时段的整体图景。

通过将两套数据数字化、标准化并地理编码,研究团队创造了首个空间显式、跨越6000年的城市人口数据库。这一数据库不仅记录了城市规模的时间演变,也揭示了人口重心随时间迁移的趋势。全球人口重心最初向西移动,反映了从美索不达米亚古城聚集的扩散,随后在公元1500年后出现向东回转的现象,这与历史上的经济中心转移、殖民扩张和工业革命等重大事件密切关联。城市化的历史轨迹映射了人类社会对自然资源的适应和利用策略。许多历史大城均依赖邻近富饶的农业区域或水源充足的地带。农业的生产效率提高,为城市人口增长提供了物质保障,推动了城市规模扩展和服务多样化。

与此同时,城市发展又对环境产生深刻影响,如土地开垦、资源消耗及生态系统变迁。理解城市与自然环境的互动,有助于评估现代城市化对生态的压力及未来的可持续路径。该数据库对地理学、历史学、考古学、社会科学等领域均具有重要意义。在地理学领域,空间化的城市人口数据可用于分析人口迁移、城市聚集与区位选择等现象;历史学和考古学研究通过对城市规模变化的追踪,重构古代社会结构及文明兴衰;社会科学则可借此理解城市化过程中的经济发展与社会变革规律。虽然这套数据集为研究者提供了宝贵的资源,但仍存在一定的约束。例如,历史数据的时间和空间覆盖不均,部分时期和地区数据稀缺;再者,不同学者关于“城市”的定义标准不一,导致数据比较时存在内在差异。

此外,城市的边界变化及人口统计方法随时代演进,也增加了解读的复杂性。因此,该数据库更多地呈现重要城市的规模和分布,反映关键时间节点的人口模式,而非全面描绘所有城市的演变。通过对6千年城市化进程的空间化分析,我们得以窥见人类社会从早期城邦到现代大都市的宏观演变路径。城市不仅是人口密集的居住地,更是社会创新、文化融合与经济活动的枢纽。长时间尺度的城市化追踪,揭示了人类定居行为与环境资源利用的密切关联,同时也反映了社会组织、治理模式和技术进步的历史变迁。未来,随着考古研究和历史数据的不断丰富,结合新技术如遥感与大数据分析,城市人口数据库将进一步完善和精细化。

这将推动我们更深入理解人类居住模式的历史演进,为全球城市规划和可持续发展政策提供坚实的科学支撑。综上所述,全球6000年城市化空间数据库不仅填补了历史城市人口空间数据的空白,也为跨学科研究提供了广泛应用的基础。通过科学地整合历史文献与空间信息技术,为探索城市化的过去、把握城市发展的脉络以及展望未来的城市化趋势树立了里程碑。继续深化历史城市人口的研究,将有助于我们更好地认识城市与环境、经济与社会的互动关系,从而推动建设更加宜居、可持续的未来城市。