亚马逊雨林作为世界上最大的热带雨林之一,扮演着全球气候调节和碳循环中的关键角色。然而,随着全球气候变暖与降水模式变化,亚马逊地区面临日益严峻的干旱压力。长期的干旱可能导致树木大量死亡,生物量减少,从而削弱雨林作为碳汇的功能,甚至可能引发生态系统崩溃。对此,科学家们开展了首次也是迄今为止规模最大、时间最长的降雨排除实验,通过长期模拟干旱条件,观察雨林结构和功能如何随时间调整,揭示雨林对持续干旱的真实反应。该实验选址于巴西亚马逊东部Caxiuanã国家森林保护区,在一块一公顷大小的地块上通过安装透明排水板将降雨量约减少一半,持续执行超过二十年。实验的目的是研究在持续减少土壤水分供应的情况下,森林生态系统的演变和适应过程。

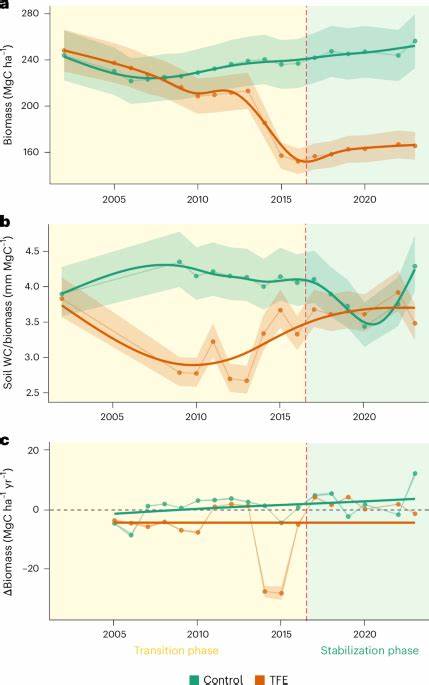

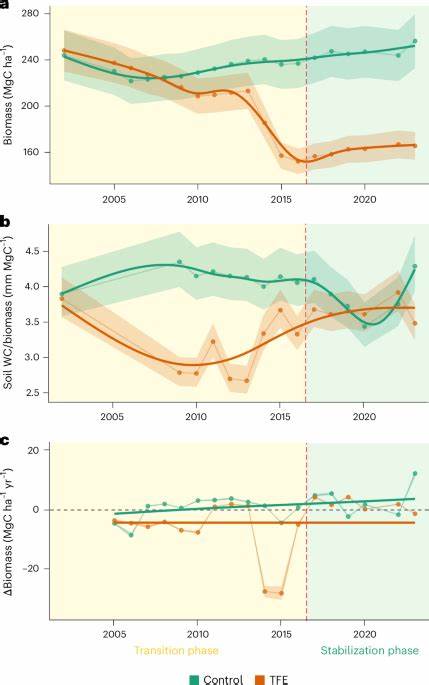

最初的十五年里,实验地块经历了显著的树木死亡,其中大型树木的死亡率最高,这导致地上生物量损失约三分之一以上。树木死亡引起的生物量减少,使得剩余的树木能够获得更多的水资源,缓解了之前由于水资源争夺而产生的干旱胁迫。这种生态结构的调整不仅改变了树木的空间分布,还影响了生态系统的水力状态,促成了整体生态水文的稳定。随着时间推移,土壤水分相对供应水量增加,树木的水分状况得以恢复,叶片水势、导管水流速度和组织含水率等关键生理指标,在经历干旱初期的剧烈变化后趋于与未受干旱影响的对照区相似。这表明即使在减少了50%降雨的情况下,亚马逊雨林能够通过天然的生态反馈机制实现水力功能的自我调节,维持关键的生理过程,避免生态系统的灾难性崩溃。生态水文稳定的关键是大树死亡导致的生物量降低,进而减少了系统的整体水分需求。

虽然生物量恢复缓慢且总量较对照组明显偏低,但森林并未因持续干旱而发生结构性崩溃,反映了雨林在长期干旱胁迫下的韧性。尽管水分压力有所缓解,但由于生物量较初始值显著下降,生态系统的碳累积能力也受到了抑制。这意味着亚马逊雨林在适应干旱的过程中不得不以降低生物量为代价,从而影响其碳汇效能,带来全球气候调节功能的潜在变化。此外,森林冠层结构的开放化,减少了少量顶层大树数量,这不仅影响了生物多样性,也调整了森林的光照、水分和养分微环境。亚马逊雨林能否继续承载如此高的生物多样性以及维持其生态功能,仍需持续关注和研究。实验期间对个体树木的监测显示,存活的树木在干旱压力下表现出某种程度的生理稳定性,例如保持较稳定的蒸腾作用和水势。

尤其值得注意的是,在严酷的极端气候事件如强烈埃尔尼诺现象发生时,实验区内存活树木依然能够维持较正常的水分生理功能。这与以前短期干旱期间观察到的显著功能衰减形成鲜明对比,进一步支持了长期结构调整带来的生态系统内在调节能力。研究人员还指出,目前的实验只模拟了土壤水分减少的情况,而气候变化带来的气氛干燥和高蒸汽压差等因素,对森林水力胁迫的影响也是不可忽视的。未来气候模式中,更多极端气候事件的叠加可能会加剧森林的压力,导致恢复过程更为复杂。此外,诸如火灾、风暴等其他环境扰动的作用会进一步影响森林的稳定性和恢复能力。基于实验数据,科学家提出,亚马逊雨林的未来命运将取决于多重因素的相互作用,包括降雨模式的变化、生物量损失的规模以及生态系统结构调整的速度。

短期高强度干旱可能引起大量碳排放,长期则可能进入生态水文上的稳定阶段,但生物量的整体降低和碳吸收能力的减弱仍然是不可逆的挑战。研究还强调,仅从单木个体的生理反应很难全面理解整个复杂生态系统的应答,必须结合群落和生态系统尺度的长期观测数据和实验,才能揭示森林对全球变化的真实适应能力。此次长期降雨排除实验提供了宝贵的实证证据,表明森林通过负反馈机制实现水力稳定,避免了灾难性“生态系统崩溃”。但这也提醒我们,生态系统的稳定是以牺牲部分生物量和生态功能为代价的,潜藏着后续影响的风险。研究团队呼吁,未来应加强跨学科研究,结合遥感监测和模型模拟,深入探讨亚马逊雨林在复杂气候与人为干扰下的长期动态。保护和管理亚马逊森林资源,需要综合考虑生态系统的适应潜力和限制,制定科学合理的应对策略,同时加快全球气候行动,控制气温升幅,减少干旱和极端事件频率。

作为全球碳循环和气候调节的重要支撑,亚马逊雨林的健康直接关系到全球生态安全和人类福祉。长期干旱实验的成功实施,展示了科学家们在观测、监测和理解热带雨林生态系统响应方面的显著进展,也为其他热带森林系统的稳健管理提供了经验教训。未来在全球变暖的大背景下,如何帮助和促进雨林生态系统的可持续发展,是环境科学和气候政策需要关注的焦点课题。综上所述,亚马逊雨林在经历超过二十年的持续干旱试验后,通过显著的生态结构调整,实现了生态水文功能的稳态,避免了生态系统彻底崩溃。这一发现打破了以往对热带雨林脆弱性悲观的认知,为森林生态学、全球气候变化研究和环境保护战略提供了重要科学依据。雨林虽承受巨大压力,但显示出令人鼓舞的韧性,这既是自然生态系统自我调节的奇迹,也提醒着我们保护环境的重要责任。

。