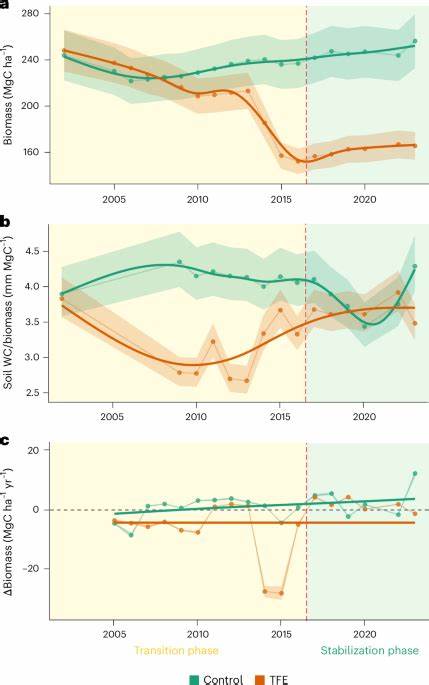

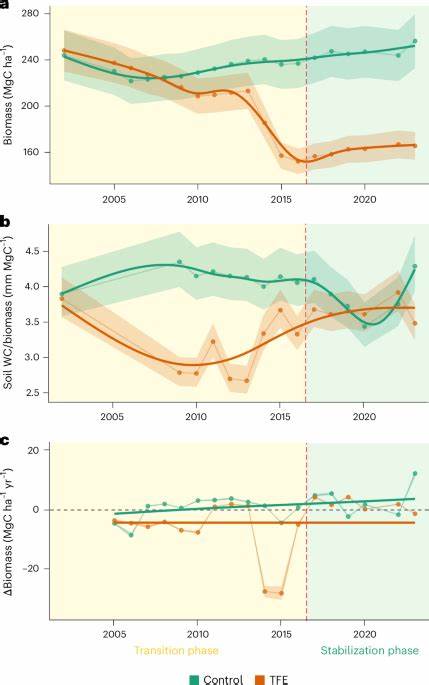

亚马逊雨林作为全球最大的热带雨林,承担着巨大的碳汇功能,有效调节着全球气候。然而,随着全球气候变暖和降雨模式的改变,亚马逊盆地的湿润环境正面临长期干旱的挑战。理解该生态系统如何响应和适应持续的干旱,不仅是维护生态服务功能的关键,也能为全球气候变化的预测与应对提供科学依据。近期一项在巴西亚马逊地区进行的超过二十年的大规模降水排除实验,为揭示雨林在多年代干旱胁迫下的生态动态提供了宝贵数据。通过模拟降雨减少,研究团队观察到了森林结构和水分利用策略的显著调整,体现出亚马逊雨林在极端环境变化下展现出的韧性。实验结果显示,在开始的十五年内,由于干旱导致的树木大量死亡,生物量显著下降,尤其是大型乔木的损失最为严重。

大型树木的减少减轻了对土壤水分的竞争,使得剩余的树木获得了更多的水资源,从而缓解了干旱胁迫,促进了生态水文系统的稳定。此阶段,雨林整体生物量降低了约三分之一,但随后进入了为期七年的稳定期,生物量不再明显减少,显示出生态系统的自我调节能力。重要的是,虽然生物量减少导致了碳固定能力的降低,但存活的树木的水分运输功能恢复正常,叶片水势、树干水含量和树液流速等生理指标均回归到未干旱对照林的水平,表现出水分运输的稳态维持。这一现象表明,尽管经历了严重干旱,亚马逊雨林并未出现生态崩溃,而是通过森林结构的调整达成了新的生态平衡。在水分胁迫的持续影响下,大树的死亡率较高导致了森林的多样性和结构发生显著变化。较小的树木,尤其是直径小于30厘米的群体,受益于水资源的释放,生长速度有所提高。

这种恢复性增长有助于补偿部分生物量的损失,进一步促进生态系统的稳定。此外,研究发现树木没有表现出明显的水分胁迫迹象,甚至在极端干旱环境下也保持了正常的蒸腾速率,这与早期研究中干旱初期明显的生理压力形成对比。这种适应能力的形成主要依赖于生态系统层面的负反馈机制:干旱引起的树木死亡减少了水分需求,相较于降雨减少所造成的水分供应缺口形成了新的供需平衡。实验团队通过持续测量土壤水含量、树木生理指标和生物量变化,详细描绘了生态水文稳定化的全貌。这不仅为理解雨林长期干旱响应提供了依据,也对全球气候模型中的雨林碳循环预测提出了补充。一方面,森林结构调整后水分利用效率提高,有助于一定程度上缓解气候干旱的负面影响;另一方面,短期内大量碳的释放也提醒人类,未来可能面临的碳源转换风险。

值得注意的是,该实验模拟的是稳定的降雨减少模式,未完全涵盖气候变异性带来的极端干旱事件频率增加的情形。亚马逊地区未来气候可能呈现更加复杂的气象变化,结合风暴、火灾等扰动因素,雨林系统的稳定性仍需警惕。此外,生态系统的恢复期较长,且经历严重转型期时碳排放显著,这对区域碳平衡具有重要影响。因此,加强长期生态监测与多尺度的气象预测融合,持续评估亚马逊雨林的动态变化,对于全球气候战略的制定尤为关键。实验所采用的Caxiuanã降水排除站地处季节性热带雨林,年降雨约2000至2500毫米,土壤类型为贫瘠的黄壤,这使得实验具有代表性,能够反映亚马逊部分区域的自然条件。在实验设计上,研究团队利用透明遮雨板截留约半数的降雨,确保水分减少长期稳定,且监测树木的生长、死亡和水分生理指标,结合现代统计模型,从个体树木到森林整体尺度进行分析。

通过这些细致测量,研究团队发现树木的水势维持在阈值范围内,未出现预期中的水分胁迫加剧,反映了生态位调节和资源重分配的生态过程。在全球气候持续变化的背景下,亚马逊雨林的生态韧性不仅依赖于单株树木的生理适应,更多体现为森林群落结构变化和生态反馈机制的综合作用。这为生态学和气候科学提供了重要视角,提示应从生态系统整体功能与结构的变化角度考察气候极端事件的影响。此外,这项研究还强调了持续和长期实地监测实验的重要性,因为短期干旱响应无法完全预测多年代的生态演替过程。亚马逊雨林作为全球胃口大的碳汇和水循环核心,其生态水文稳定性的维持对于区域乃至全球气候循环至关重要。研究表明,只要生态系统协调调整水资源分配和树木群落结构,雨林便能在干旱压力下实现自我调节和稳定。

总之,亚马逊雨林对长期干旱的适应过程经历了一个初期的结构性震荡阶段,随后进入稳定的生态水文新平衡阶段。这一过程涉及大树死亡带来的生物量减少,导致水分利用压力缓解,残存树木生理功能恢复。这种生态反馈避免了生态系统的彻底崩溃,展示了雨林结构和功能的韧性。未来气候变迁下,保护和管理亚马逊雨林应关注生态系统稳定性的维持与森林结构的动态变化,结合持续的科学监测与区域气候模型预测,精准把握碳源碳汇的转变及水循环模式的调整,从而促进全球气候治理和生态保护的紧密结合。