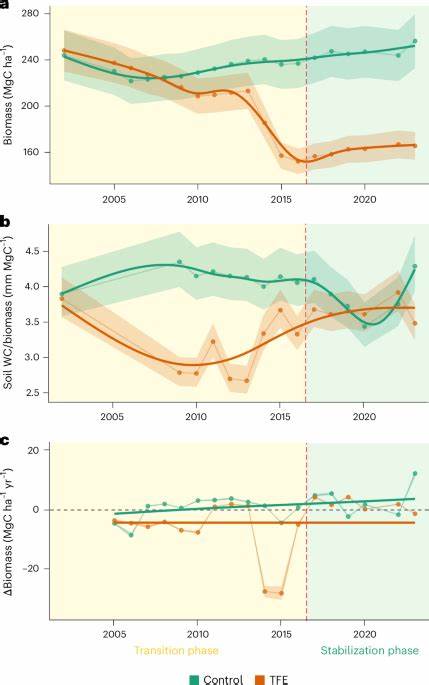

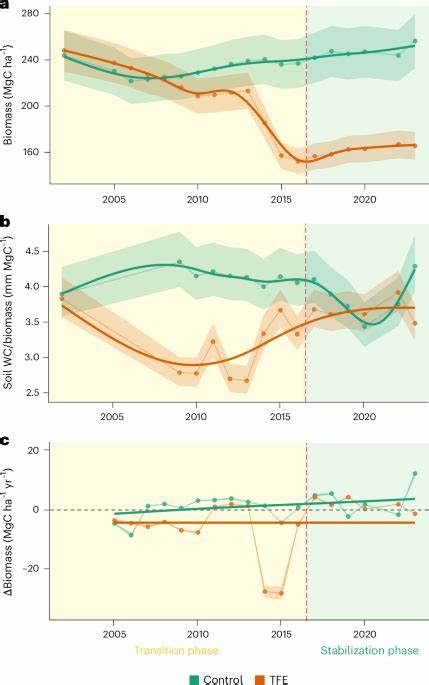

亚马逊雨林是世界上最大的热带森林之一,对地球气候系统具有显著影响。它不仅储存着大量碳,同时通过复杂的水循环过程调节区域气候平衡。然而,随着全球气候变暖及人类活动的影响,亚马逊雨林面临着日益严峻的干旱威胁,尤其是土壤水分减少引发的生态系统压力备受关注。为了深入理解雨林对长期干旱的响应和适应机制,科学家们开展了一项为期超过二十年的大规模实验,模拟雨林遭受持续干旱的条件,从而揭示了亚马逊雨林生态系统的韧性和自我调整能力。该长期实验位于巴西亚马逊东部的Caxiuanã国家森林保护区,通过设置排水设施将降雨量减少约50%,监测雨林在干旱条件下的结构和功能变化。实验初期,持续的水分胁迫导致大树大量死亡,整体生物量明显降低。

这一阶段被称为“过渡期”,持续约15年。随着最大树木的减少,土壤中每单位生物量所能获得的水分相对增加,森林水分竞争减弱,生态系统逐渐进入新的稳定状态,即“稳定期”。这个阶段的雨林没有表现出持续的水分胁迫迹象,树木的水分运输和生理指标趋近于未受干旱影响的对照区。具体而言,树叶水势、树液流量及组织含水量等关键水分指标显示存活树木已恢复到类似正常水分条件下的健康状态。该发现表明,尽管经历了高死亡率,雨林仍然能够通过生态结构调整实现水分资源的合理分配,从而维持其水分流水平和生命活动。生态水文稳定性的核心在于生物量的动态变化。

当大树死亡后,剩余树木可利用更多土壤水分,相当于降低了整个群落的水分需求,使得雨林在少雨条件下仍能维持水分供应与需求的平衡,避免了系统性崩溃。这种负反馈机制对于理解热带雨林的长期耐旱性具有重要借鉴意义。尽管如此,稳定期的生物量远低于初始值,碳积累速度也显著下降,说明生态稳定以降低的森林结构为代价实现。雨林向更开放的冠层结构转变,顶层大树和巨树数量减少,小径树生长有所恢复,体现出生态系统的重新配置以适应新环境。亚马逊雨林适应长期干旱的能力引发了对全球气候模型预测的重新思考。许多模型假设持续干旱会导致森林结构崩溃和碳汇功能丧失,但该实验结果显示,雨林通过自身调整实现了长期稳定,尽管这一过程伴随着显著的碳释放和生态系统重塑。

这个认识对于未来亚马逊雨林碳循环和气候反馈的准确模拟非常关键。水分胁迫对树木生理的影响是导致早期大树死亡的主要原因。这主要与导管堵塞和水势下降相关,当树木无法有效输送水分时,容易发生脉管功能衰竭。此外,气孔关闭和蒸腾减少也限制了碳吸收和生长。长期干旱使得较大径级的树木更易受到影响,因为它们的水分需求较高,且导管的安全边际更小。相比之下,较小的树木在低竞争压力下逐渐恢复生长,展示出一定的生态位调整能力。

实验中,树木的叶片水势在旱季和湿季之间的差异减少,说明存活树木的水分供应稳定,证实了环境与个体之间的水分均衡。此外,干旱区和对照区的干薪含水量与枝条水分状况相似,反映出整体组织的水合程度得到恢复。长期干旱对土壤水分状况的影响极大,尤其是在根系主要分布的0到4米深度范围内。在实验初期,土壤容积含水率显著下降,进一步加剧树木的水分胁迫。而随着生物量损失,单位生物量的土壤水分相对增加,为存活树木提供了充足的水分支持。该动态过程强调了土壤水分和森林结构间复杂的互依关系。

实验结果还揭示了雨林生态系统对极端气候事件的响应能力。2023年出现了强烈的厄尔尼诺现象,导致该地区干季加剧,然而受长期干旱影响的雨林仍能维持水分输送和生理功能,显示出一定程度的适应性和稳态能力。这对预测未来气候异常事件下热带雨林的表现提供了宝贵参考。尽管规模较小,1公顷的实验地提供了深入了解雨林响应长期干旱的独特窗口,但其结果不能完全代表整个亚马逊流域的复杂多样性。不同区域的土壤性质、树种组合和气候条件可能导致多样化的响应。未来结合遥感技术和区域气候模型的综合研究,将进一步揭示更大尺度下的变化规律。

此外,气候模型普遍预测,未来亚马逊地区的干旱频率和强度将增加,若伴随高温和更多极端天气事件,如火灾、风暴等,可能超出现有生态系统的自我调节能力,造成更严重的生物量损失和生态服务功能退化。保护亚马逊雨林,遏制其碳储量减少,对减缓全球气候变化尤为关键。综合这项长期实验的发现,政策制定和生态管理应关注生物多样性保护与森林结构维护,支持雨林适应环境变化并促进自然恢复。促进森林多样性和功能完整性,有助于提高系统整体的韧性。此外,防止人为破坏和加强气候适应策略,将是维持亚马逊森林生态系统稳定的关键。亚马逊雨林对长时间干旱的调整能力,是对热带雨林生态系统复杂动态的深刻洞察。

尽管面临显著的生物量损失和物种死亡,但其通过结构调整实现了生态水文稳定,为理解全球气候变化下森林的未来走向提供了科学依据。这一现象强调,大尺度生态系统反馈机制对于气候变化的影响预测不可忽视,也提示我们保护和恢复森林生态系统的重要性。未来,更广泛的长期生态研究将进一步揭示不同热带森林对气候极端事件的适应机制,助力实现全球气候可持续目标。