在现代激光技术与等离子物理的交汇点上,一项开创性的研究成果逐渐成为科学界的焦点:通过微米级喷嘴加速(Micronozzle Acceleration,简称MNA)技术,生成拥有吉电子伏(GeV)能量的质子束。此技术不仅突破了传统加速机制的能量限制,还为质子束在医疗、科研及国防领域的应用打开了新的大门。质子加速技术长期以来一直是高能物理和应用物理研究的重要课题。质子束的高能量、高方向性以及时间紧凑性使得其在肿瘤治疗、放射成像、材料科学等领域展现了巨大的潜力。然而,实现足够高能、高品质质子束的加速,一直受到激光强度、目标靶材设计及能量转换效率等多方面因素的制约。传统的质子加速机制,如靶正面鞘加速(TNSA)、辐射压力加速(RPA)、无碰撞激波加速(CSA)等虽然在实验中取得了显著进步,但普遍存在能量转换效率低、束流发散度大、能量臂宽等问题。

针对这些挑战,微米喷嘴加速提出了革新的思路。MNA通过设计一个独特的目标结构:在中空的微米级喷嘴内壁嵌入尺寸为数微米的固态氢棒(H-rod),将激光能量集中并放大,形成强大且长寿命的静电场,极大地提升了质子的加速能量。微米喷嘴的结构类似于光学中的“能量透镜”,使激光在撞击喷嘴时,产生大量高能电子,这些电子流在喷嘴内部集合,形成负电荷云和带正电的喷嘴内壁间的复杂电场。在该环境中,氢棒中的质子在三阶段加速过程中逐步获得动能提升。首次加速阶段是由超强激光脉冲激发喷嘴头部内表面热电子,电子能量达到百万电子伏特级别,同时电子流受喷嘴形状引导,呈聚束状加速质子。其次,喷嘴裙部附近被激光外围辐射照射,产生的热电子大量逸出,导致喷嘴尾部带正电,形成强烈的电场继续推动质子前进。

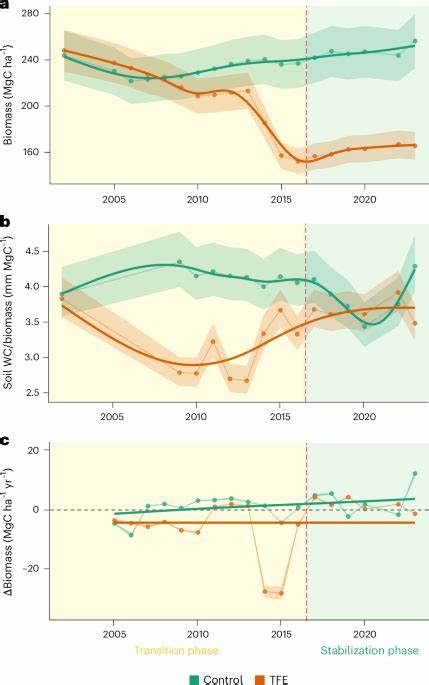

最后自由膨胀阶段,通过热电子向质子传递能量,质子获得额外加速,被称为“加速器余辉”(Afterburner phase)。二维粒子模拟(Particle-in-Cell,PIC)对MNA的物理机制和性能进行了深入研究。模拟结果显示,在激光强度达到10^22瓦特每平方厘米时,质子能量可稳定突破吉电子伏量级,远超传统平面靶与单纯氢棒靶的加速效果。MNA展现出独特的电场空间分布,特别是在喷嘴出口附近形成广泛且持久的强电场,这对质子束的品质和能量提升起到至关重要的作用。与传统靶材相比,MNA产生的质子束能量谱较为平坦,提升了质子的能量集中度。此外,微米喷嘴结构能够有效抑制质子束的发散,角度分布宽度平均约为16度,明显优于传统平面靶。

激光脉冲宽度对加速效率也有敏感影响。研究发现,在激光强度10^22瓦特每平方厘米量级时,约20飞秒的脉冲宽度最符合能量转换效率与质子最大能量的平衡。这一条件更适合实验室现有的高功率超快激光系统,易于实现和优化。MNA的能量转换效率同样不逊于传统靶材,普遍能达到约3%的激光能量转换为质子束动能的效率。理论模型基于两流(离子与电子)等离子体自相似膨胀分析充分解释了MNA加速余辉阶段能量提升机制,揭示了热电子热能向质子动能有效转换的物理本质。模型和数值模拟良好吻合,增强了对MNA过程的理解与设计依据。

重要的是,微米喷嘴不仅在单一结构下表现优异,当横向排列多个喷嘴形成阵列时,质子束能量和品质均有优化提升的潜力,这对实际应用推广意义重大。工业制造层面,微米喷嘴与氢棒的配合设计对制造工艺提出一定挑战,但研究显示即使喷嘴壁与氢棒紧贴没有间隙,质子加速性能仍能保持很高水准。同时通过调整氢棒的几何形状(如椭圆形截面)和尺寸也能取得优化效果,拓宽了制备工艺的弹性空间。微米喷嘴加速技术的突破为高能质子束的应用带来了重大利好。在癌症粒子治疗领域,吉电子伏量级的质子束能够实现更深部肿瘤的精确打击,降低副作用和治疗周期。在高能物理实验室,紧凑且高能的质子加速器架构将减少设施规模和建设成本,加速相关科学研究的步伐。

此外,质子射线成像与诊断、材料研究领域高能密度物理实验等均可从中受益。展望未来,微米喷嘴加速还有广阔的优化空间。多维度参数扫描、靶材材料创新、激光脉冲形态控制、激光与靶材互动机理的高级模拟等,将进一步推动性能极限。结合新兴的超快激光技术与纳米制造工艺,MNA有望成为新一代激光质子加速的重要基础平台。总体来看,微米喷嘴加速技术以其创新的结构设计,巧妙利用激光与靶材间复杂的电磁动力学效应,实现了吉电子伏规模的质子加速。它不仅克服了传统激光质子加速技术的诸多瓶颈,也为高品质质子束生成提供了全新的物理机制和技术路径。

随着实验验证和技术成熟,微米喷嘴加速将推动激光质子加速器在科研和应用领域的广泛发展,带来深远的技术革新和社会效益。