随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(LLM)代理正广泛应用于自动化客服、智能助理、数据分析等众多领域。然而,在这些代理系统的实际部署过程中,提示注入(Prompt Injection)攻击成为了亟需解决的安全难题。提示注入攻击通过向模型输入恶意构造的文本,使其执行非预期甚至有害的命令,导致数据泄露、操作失控等安全风险。面对这一挑战,学术界与业界专家联合提出了一系列设计模式,旨在在保障代理功能的前提下,最大限度地降低提示注入风险。本文深入剖析这些创新设计模式,探讨其原理、优势与实际应用场景,助力开发者构建安全可靠的LLM代理系统。 提示注入的本质及安全风险提示注入攻击本质上是通过向语言模型输入中插入恶意指令或伪装内容,诱导模型执行攻击者意图的动作。

由于LLM代理通常需要处理大量外部输入,且基于文本推断出下一步行为,攻击者仅需巧妙构造输入,就可能改变代理的行为逻辑。例如,攻击者在某些文本指令中隐含禁用安全检查的提示,或者诱导模型访问敏感数据、发送危险指令。这种攻击既难以通过传统代码审计发现,也难以依赖训练过程中的安全措施完全避免。由此,保障LLM代理的安全性成为行业的迫切需求。 设计模式:权衡实用性与安全性的创新策略面对无法根除提示注入的现实,研究团队提出以“设计模式”为核心的防御思路,通过限制代理的行为范围及信息流向,降低潜在风险。这些模式并非试图赋予代理无限自由,而是注重合理约束,确保输入的恶意内容无法引发关键操作。

设计模式的提出意味着开发者可依照实际应用需求,平衡代理的功能和安全性,构建具备风险抵抗力的人工智能系统。 行动选择器模式(Action-Selector Pattern)该模式核心思想是允许代理执行预定义的具体动作,但禁止代理利用操作反馈来影响自身决策,防止恶意输入控制系统状态。简单来说,代理可触发操作如发送消息或跳转网页,但无法读取或处理这些操作的返回信息。这样有效避免了攻击者借反馈通道植入二次破坏指令。模型行为被限定为类似“开关语句”的规则选择,通过规避反馈环路,确保安全边界得以维护。 先规划再执行模式(Plan-Then-Execute Pattern)此设计模式允许代理在操作前充分规划,将操作步骤串联成明确有序的计划,保证所有操作调用在未接触不可信输入时确定。

虽然操作反馈仍可被处理,但代理不能因此改变预设的操作序列,避免出现由于反馈影响导致的恶意操作被激活。例如,代理先执行读取日程的接口,然后发送邮件,但邮件接收者地址固定,不受读取内容影响,有效防止恶意修改目标。 此模式提升了代理的灵活度,支持更复杂任务执行,同时将潜在安全风险降低至最小。 语言模型Map-Reduce模式(LLM Map-Reduce Pattern)借鉴经典计算分布式框架,此模式将整体任务拆分为多个子任务,由不同子代理处理各自部分,随后由协调代理整合结果。关键在于让子代理直接接触不可信的输入内容,进行子任务判定,而主控代理依据汇总的安全信号决策,不受单个子代理可能遭受的提示注入影响。 比如对批量文件检测发票内容时,各子代理判断各文件是否符合条件,主控代理仅汇总经过判定为真实有效的文件列表,再执行后续发送操作。

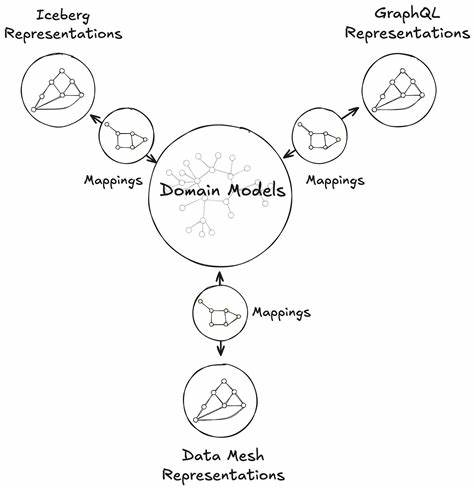

此策略实现了多级安全防护,降低单点攻击风险。 双模型模式(Dual LLM Pattern)该模式引入“特权语言模型”与“隔离语言模型”双重结构,分工协作应对不可信输入。隔离模型负责直接处理外部输入,生成符号化变量或抽象表示,不将原始内容暴露给系统的核心特权模型。特权模型仅能利用已过滤和抽象的信息执行关键决策或触发操作。 这种模式有效将潜在恶意内容封闭在隔离模型内部,避免影响特权模型的判断,强化了整体安全性。它不仅受益于分层架构的安全隔断,还支持二者之间有限且安全的信息交互。

先编写代码再执行模式(Code-Then-Execute Pattern)此模式通过让语言模型生成专用沙箱内的领域特定语言(DSL)代码,指定调用工具及数据流转方式,实现对操作流程的全局可控分析。模型生成的代码经沙箱解析执行,任何来源的污染数据均可被标记与追踪,防止不安全数据扩散至关键操作。 方案继承并扩展了双模型模式,强调静态及动态安全审计,确保所有调用路径及数据关联透明规范。通过构建完备的数据流依赖关系,显著提升对提示注入的抵抗力和解释能力。 上下文最小化模式(Context-Minimization Pattern)为了有效防范用户输入长期累积导致的提示注入风险,采取减少代理可见上下文内容的策略。即在多轮交互中剥离或转换用户输入为中立的查询,如数据库查询结果,避免原始文本直接传递给语言模型。

举例来说,将用户请求转译为数据库查询,再回传纯结构化数据而非文本描述,防止恶意指令渗透到上下文环境中。 该方法通过控制信息流减少潜在攻击面,确保代理基于安全、可信数据作出响应。 实践案例与应用场景研究设计模式的价值在于其可指导实际系统设计与防御架构构建。研究论文中详细描述了多个典型案例,从办公助理、数据库代理到医疗咨询机器人,展示针对不同环境与需求的灵活运用。 SQL代理是其中代表性案例,涉及访问数据库及执行代码分析等功能。因涉及敏感数据与复杂操作,安全风险尤为突出。

通过结合设计模式中的多种手段,如先规划再执行、代码生成与上下文隔离,成功构建了既实用又安全的代理模型。 医疗、客户服务及软件工程领域也纷纷采用这些设计原则。例如软件工程代理对外部文档和接口的访问,采用模式仅允许结构化API描述输入,避免自由文本解析带来的注入风险。 虽然安全性提升带来一定程度的功能限制,但整体收益显著,确保代理能够安全且可信地服务于实际业务需求。 未来挑战与展望尽管设计模式为防御提示注入提供了坚实基础,技术与应用仍面临诸多挑战。首先,保持安全性与代理灵活性的平衡依然困难,过度限制可能影响用户体验与功能丰富度。

其次,攻击者不断创新注入技术,安全机制需持续演进以应对新型威胁。 此外,设计模式的实现需结合具体应用场景,开发者需深入理解业务逻辑与风险模型,灵活调整架构与策略。多模型组合、严格接口设计与细粒度权限管控将成为未来趋势。最终,随着基础模型与代理技术的进步,或许能实现更根本性的安全防护手段,但在当下,合理的设计模式仍是建设安全智能系统的有效武器。 结语在当今依赖大型语言模型的智能系统中,提示注入攻击无疑是安全领域的重大挑战。通过许多研究者与业界专家的努力,设计模式的提出为构建安全可信的代理系统开辟了新路径。

这些模式基于深刻的安全认知,并结合实际应用需求,展现了理论与实践的高度融合。开发者应重视安全设计,主动采用经过验证的模式来提升系统防御能力。未来随着更多创新研究的涌现,LLM代理的安全生态将日益完善,智能代理服务也将在安全保障下实现更广泛的应用与价值。