随着光子学技术的迅猛发展,微型化和高性能集成光学器件的需求日益强烈。传统的非线性光学元件尺寸庞大且制造成本高昂,限制了其广泛应用。近期,基于金属纳米结构的平面光学器件——金属透镜因其小巧轻便、功能多样而备受关注,尤其是在非线性频率转换领域展现出巨大潜力。然而,制造具备高效非线性光学性能且易于生产的金属透镜仍是一个重要挑战。锂铌酸盐(LiNbO3,简称LN)以其优异的非线性光学性质和宽广的透明窗闻名,被视为理想材料,但其高化学惰性和难以精细加工的特性成为制备纳米级结构的瓶颈。为此,科研团队提出了一种创新的解决方案——结合溶胶-凝胶法制备多晶锂铌酸盐薄膜与软纳米压印技术,实现高效、低成本、大规模的非线性金属透镜制造。

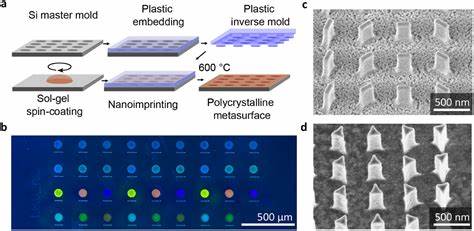

溶胶-凝胶工艺是一种液态前驱体化学合成方法,允许在低温下制备均匀的多晶锂铌酸盐薄膜。通过精确调控溶液的配比、pH值及添加剂,获得了粘度适中、化学稳定性高的溶胶体系,确保了纳米压印工艺中均匀成型和缺陷最小化。通过高温退火,前驱体转变为多晶结构,域尺寸约为10至30纳米,具备非中心对称晶体结构,具备较高的有效二阶非线性系数。相比单晶LN虽有所折扣,但14%的d33(经典LN非线性张量)相当可观,足以支持强效的二次谐波产生(SHG)。 软纳米压印技术则利用弹性聚二甲基硅氧烷(PDMS)模具复制高分辨率且高纵横比的纳米结构。此方法不依赖昂贵的刻蚀设备或复杂工艺,以直接成型方式制备纳米金属透镜单元。

研究展示的最小结构尺寸达到70纳米,纵横比高达6,侧壁近乎垂直,极大提升了结构的光学性能和设计自由度。相较传统自顶向下刻蚀方法,软纳米压印具备极强的可扩展性和成本优势,适合晶圆级生产。 借助上述材料与工艺的结合,团队成功制备了各种形状的金属单元,如三角形和鳍状结构,构建了基于几何相位调控的非线性金属透镜。这些结构利用光的圆偏振状态,通过单元旋转角度实现波前精准调控,进而对产生的二次谐波光进行聚焦,完美实现波长转换与高效聚焦的双重功能。实验结果显示,此类非线性金属透镜在近紫外至近红外宽光谱范围内,能够将二次谐波光强度提升至表面杂乱无章的发射强度的30余倍,聚焦斑点的半峰宽达到约1050纳米,接近理论衍射极限,显著优于单纯线性光学透镜的分辨率。 材料的多晶特性在某种程度上消除了单晶LN中各向异性的限制,从而更易实现对非线性响应的均匀控制,同时满足金属透镜设计对旋转对称性和波前连续性的严格需求。

此外,制造过程中观察到结构中较低孔隙率和均匀的晶粒分布,有助于保证光学质量与非线性转换效率。高角度倾斜扫描电子显微镜和透射电子显微镜的结合分析,证实了纳米结构颗粒尺寸及晶体取向的多样性,这为理解和优化新材料的非线性响应机制提供了理论依据。 在拓展金属透镜功能方面,基于几何相位的设计天然存在色差,这在实验中表现为二次谐波焦距随波长变化而调整。研究表明,这种色差符合非线性几何相位设计的理论预期,可通过优化设计参数或引入多层金属透镜结构进一步校正,从而满足多波长或宽带应用需求。不同于依赖谐振增强的设计,该非谐振基平台提供了从紫外到红外的连续宽带非线性频率转换能力,极大拓宽了应用领域。 此外,该制备方法具备极佳的可扩展性和成本效益,对于实际应用推广具有深远影响。

在当前光子集成技术快速发展的背景下,非线性金属透镜可广泛应用于非线性显微镜、宽带光谱学、便携式传感器甚至量子光源的构建。创新的软纳米压印与溶胶-凝胶材料方案,为解决传统单晶芯片加工难题、降低设备门槛及制造成本提供了可行路径。 未来,材料科学的进一步进展将有望提升多晶锂铌酸盐的结晶质量和非线性性能,包括通过控制晶粒尺寸、降低孔隙率或引入杂质掺杂来提升有效非线性系数。同时,工艺上结合激光退火、热扫描探针处理及电场极化技术,将促进域结构的定向排列,提高非线性转换效率。结合高级电磁模拟预测与优化设计,将推动更复杂金属透镜结构的发展,例如整合谐振模态、费诺共振甚至光子陷阱态,进一步提升非线性光学功能及器件性能。 锂铌酸盐基纳米压印非线性金属透镜技术为纳米光子学领域带来了革命性突破。

它不仅保留了锂铌酸盐卓越的非线性响应和光学透明优势,还成功解决了纳米加工难题,实现了高纵横比、低损耗的纳米结构制备,同时满足大规模工业化需求。该技术的多波段高效聚焦二次谐波展示出广阔的应用前景,从超分辨率成像到非线性光谱分析、微型光学器件及量子光学平台均有巨大潜力。伴随着材料工艺及设计理论的不断完善,基于溶胶-凝胶多晶锂铌酸盐与软纳米压印的非线性金属透镜必将引领新一轮光学器件革新,推动平面光学与非线性光学技术迈向更高水平、更广泛的应用领域。