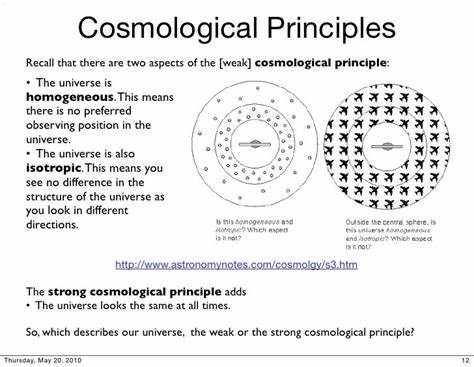

宇宙学原理作为现代物理宇宙学中的基本假设,深刻影响了我们对宇宙整体结构与演化的理解。它认为当观察尺度足够大时,宇宙的物质分布在空间上呈现均匀同质(Homogeneity)和各向同性(Isotropy),意味着无论从哪个方向或哪个位置观测,宇宙的性质基本相同。这一观点不仅反映了宇宙的基本对称性,也保证了物理定律在宇宙各处的普适性,成为建构宇宙学模型的根基,比如著名的ΛCDM模型。 宇宙学原理的起源可以追溯到17世纪,最早由艾萨克·牛顿在《自然哲学的数学原理》中明确提出。牛顿以数学逻辑论证了物理规律的普适性,否定了地心说时代宇宙以地球为中心的观点,提出宇宙应在大尺度上表现出一致性。随着时间推移,尤其是20世纪初爱因斯坦广义相对论的诞生,为宇宙学原理赋予了数学上的精确形式。

亚历山大·弗里德曼和乔治·勒梅特相继利用广义相对论方程,推导出一个均匀且各向同性宇宙随时间动态演化的描述,暗示宇宙并非静态,而是在膨胀中,最终为大爆炸理论奠定了基础。 宇宙学原理的核心特征在于均匀性和各向同性。均匀性指宇宙物质密度在不同区域大尺度上无显著差异,各向同性则意味着从任何观察点朝任何方向看,宇宙的外貌相似。值得注意的是,各向同性自然包含均匀性,但一个均匀宇宙不一定非得各向同性。例如某些宇宙模型中虽然密度一致,但可能存在方向性上的差异。宇宙学原理的合理性符合宇宙无特殊位置的原则,避免了地球或太阳在宇宙中被赋予特殊位置,保证科学研究的普适性。

现代天文学大幅推动了宇宙学原理的研究。观测数据,如遥远星系的光谱红移、宇宙微波背景辐射(CMB)的温度分布,都在大尺度上展示了均匀和各向同性的特征。特别是CMB被视为宇宙早期的“快照”,其温度各向同性支持了宇宙学原理的假设。此外,现代宇宙学利用宇宙学原理开发的ΛCDM模型不仅解释了宇宙膨胀现象,还将暗能量和暗物质纳入其中,赋予模型较强的预测能力,对宇宙结构的演变和星系分布提供了合理解释。 但是,宇宙学原理并非不可挑战。近年来,天文观测和理论研究激发了人们对宇宙均匀性和各向同性的质疑。

大尺度结构的发现,如史隆大墙、室女座-北冕巨型墙,以及更为远距离且尺寸巨大的巨型夸萨群,都远远超出了预期的均匀尺度,引发了对宇宙学原理适用范围的讨论。此外,宇宙微波背景辐射数据显示的某些非对称性特征(被称为“邪恶轴”)以及宇宙学红移矢量的异常分布,也提示可能存在未知的各向异性现象。 科学界对这些异常现象的解释不尽相同。有观点认为这些大尺度结构属于统计偶然出现,并不会实质破坏宇宙学原理,因为均匀尺度的定义是统计层面的而非绝对意义上的单点均衡。亦有研究怀疑宇宙学原理在极远时空尺度上的适用性,甚至提出了完美宇宙学原理,认为宇宙不仅空间上均匀各向同性,而且时间上也保持不变,此理论为稳态宇宙学提供了哲学基础,但由于缺乏观测支持,逐渐被大爆炸宇宙学取代。 宇宙学原理对现代宇宙学研究至关重要。

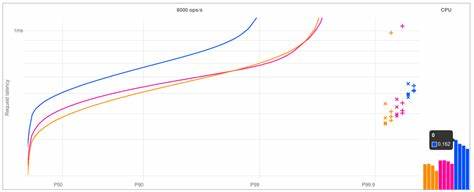

它不仅简化了宇宙学方程的数学复杂性,使科学家能够用有限参数描述宇宙整体,还为解释宇宙的起源、演化和未来提供了依据。通过该原理,研究者得以建立通过宇宙微波背景测量得到的宇宙年龄及其加速膨胀过程模型。此外,它在暗能量和暗物质研究方面也发挥了指引作用,引导科学家进一步探索宇宙隐藏的奥秘。 尽管存在争议,宇宙学原理仍被广泛用于主流宇宙学研究中。多波段观测及大型宇宙调查不断积累数据,为验证或修正该原理提供条件。未来高精度的天文设备和观测计划,如下一代空间望远镜和深空普查,将有助于揭示宇宙极大尺度上的真实面貌。

同时,理论模型也在不断完善,采用更复杂的非均匀性描述和各向异性参数,努力与观测数据相匹配,推动宇宙学原理进一步发展。 总之,宇宙学原理是现代宇宙学理论与观测的基石,揭示了宇宙宏观结构的统一性与对称性。它既是一种哲学观点,也是一条科学准则,引导人类不断探索宇宙的本质与起源。在面对越来越丰富的观测证据时,对宇宙学原理的理解和检验也逐步深化,彰显了科学追求真理的动态性质和知识的演进过程。未来,宇宙学原理将继续在推动宇宙学研究、揭示宇宙奥秘中发挥不可替代的重要角色。