在浩瀚的宇宙中,太阳系正如一颗微尘般微小,而太阳系外缘的遥远小天体——跨海王星天体(Trans-Neptunian Objects,简称TNO)就像时间的见证者,默默保存着亿万年前太阳系成立时期的秘密。这些天体的轨道和表面颜色不仅展示了它们独特的形成环境,还暗示了太阳系早期发生过一次重要的恒星近距离掠过事件,为科学家揭开古代天体动力学和化学成分之间复杂联系提供了关键线索。跨海王星天体是指距离太阳比海王星更远的矮行星和小天体,数量庞大且种类多样。它们诞生于原行星盘的边缘区域,那里温度极低,环境极其寒冷。正因为远离太阳和主要行星的引力干扰,这些天体的轨迹和表面特征保留了太阳系早期形成的珍贵信息。科学家通过大规模天文调查,如外太阳系起源调查(OSSOS)和暗能量调查(DES),发现TNO不仅轨道呈现多样性,且表面颜色亦有显著差异,从灰色到鲜艳的红色表现出复杂的丰富性。

颜色之所以多样,是由于天体表面冰层和复杂有机化学物质,如硫醇类化合物(tholin)等,受到长期宇宙辐射沉积、化学反应和风化形成。这些物质赋予了天体不同的色彩特征,例如,为冥王星赋予独特的红色调。然而,让天文学家尤其感兴趣的是,这些颜色分布并非随机,而是与其轨道参数呈现出明显的相关性。有的颜色天体多聚集于轨道倾角较低的区域,有的则偏好路径复杂的高倾角或高偏心率轨道,这暗示它们可能曾遭受过不同的动力学扰动。最新的研究提出,太阳系早期经历的恒星近距离掠过事件,是形成当前跨海王星天体轨道和颜色分布的重要原因。该理论由德国朱利希超级计算中心的普福尔茨纳(Susanne Pfalzner)教授及其团队提出,并发表在《天体物理学快报》预印本服务器arXiv上。

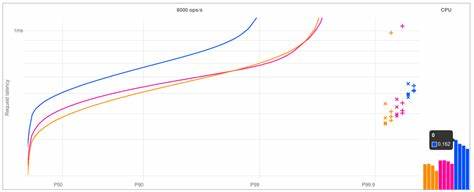

团队通过超级计算机模拟,复现了一个质量约为太阳0.8倍的恒星,以飞掠距离约110天文单位、倾角70度的轨迹掠过太阳系原始行星盘的场景。在模拟模型中,行星盘被表示成包含3万至5万个微小粒子的系统,粒子在距离太阳30至150天文单位的范围内呈现初始的颜色梯度,从鲜红色到灰色遍布。这种预设反映了实际观测中从内向外逐渐变化的颜色特征。模拟结果显示,掠过恒星的引力作用极大地扰动了原生盘中的小天体轨道,诱导形成明显的螺旋臂结构,并促使跨海王星天体分化为多个动力学族群,其中部分天体被驱离或轨迹极度倾斜。更为关键的是,模拟还成功重现了天体颜色与轨道参数之间的关联:轨道倾角和近日点距离较低的天体大多保存为红色,表明它们较少经历强烈扰动而保留原始化学特征;而轨迹复杂、倾角较大的天体则偏灰蓝色,暗示表面物质经受了更激烈物理过程和可能的物质剥离。这一点与OSSOS和DES数据高度吻合,为恒星掠过假说提供了强有力的支持。

掠过事件极可能发生于太阳诞生初期,太阳所在的诞生星团中存在高密度恒星环境,致使近距离恒星交互较为频繁。由此,早期的太阳系处在众多恒星扰动的舞台上,一个大质量恒星以倾斜且近距离的飞掠改变了远古行星盘的结构,从而影响了跨海王星天体的演化轨迹。这一研究不仅解释了长期困扰天文学界的TNO轨道异动和色彩丰富性的双重谜题,还为揭示太阳系诞生环境和演化过程提供了新的视角。未来,随着维拉·鲁宾天文台即将展开为期十年的空间与时间遗产调查(LSST),跨海王星天体的观测数量预计将增加十倍以上。海量数据的到来将为验证现有模拟提供丰富依据,科学家们期待利用这波新数据,进一步探究太阳系边缘的动力学演化和物质组成。基于当前模型,研究团队预测未来被发现的遥远TNO将以浅红色和灰色为主,鲜艳红色天体数量将显著减少,这将是验证恒星掠过效应的关键观测证据。

除轨道和颜色特征,这些小天体的表面化学成分亦为研究重点。理解有机物质的分布和变化,有助于揭示早期太阳系的化学环境,这对于解读地球生命起源背景以及太阳系的整体演化具有深远意义。总之,利用跨海王星天体的颜色和轨迹特性追踪古代恒星掠过,不仅加深了我们对太阳系结构复杂性的理解,也彰显了现代天文模拟与观测融合的科学魅力。未来更多的观测发现和高精度模拟必将使科学家在揭开宇宙演化秘密的道路上迈出更坚实的步伐,透视亿万年前那场改变太阳系命运的星际邂逅。