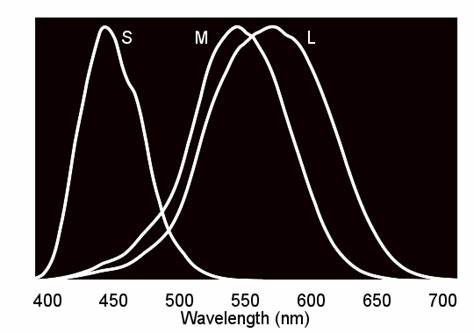

色彩是人类感知世界的重要方式,我们的视觉系统通过眼睛内的感光细胞将不同波长的光线转换成丰富多彩的视觉体验。通常情况下,人类的色彩感知基于三种锥体细胞,分别对短波、中波和长波光线敏感,简称为S、M、L锥体。这些锥体细胞的光谱响应存在重叠,使得我们的眼睛能够感受到广泛的颜色范围。然而,正是这种光谱的重叠,也限制了我们所能体验到的色彩种类和鲜艳程度。随着科学技术的发展,研究人员正在尝试突破这一生物学限制,开辟全新的色彩体验领域。传统上,科学家通过激光精确刺激眼底单一类型的锥体细胞,来探索人类视觉系统对不同“纯色”刺激的反应,这种方法能够激发亮度和饱和度远超日常色彩的视觉感受,被形容为“前所未有的蓝绿色”。

尽管激光技术效果显著,但不宜大范围推广,人们也期盼通过非侵入性方式体验类似效果。最近的研究尝试借助光学错觉,尤其是动态视觉现象,通过简单的显示屏动画技巧,诱导观众感知那些理论上只能通过激光单锥体刺激获得的颜色。这种方法基于视觉适应原理,利用视觉系统对高饱和度红色区域的过度刺激,暂时抑制了L锥体的响应,使得M锥体的活动在感知中相对突出,进而产生了极其鲜艳且独特的蓝绿色错觉。这种错觉不仅令人惊叹,更重要的是,它证明了借助视觉适应和背景色对比,眼睛本身的色彩感知虽然受限,却可以“绕过”传统光谱限制,体验通常难以见到的色彩。科学界用颜色空间的三角图直观描述了S、M、L锥体响应的组合及其所定义的“人类色彩范围”。这一范围定义了绝大多数自然光线刺激下人眼所能感受到的颜色边界。

然而,标准的电子显示设备如sRGB色彩空间,并不能覆盖全部人类可感知的色彩区域。相比之下,通过激光刺激单一锥体或光学错觉产生的视觉效果,提供了可能超越传统色域限制的“假想色彩”体验。除了科学实验和特制激光装置,一些基于网络的交互式动画则利用灯光颜色和动态变化,模仿和扩展这种视觉错觉的感官刺激,用户可以自由调整颜色配置、动画速度和尺寸,获得百变且个性化的“新颜色”体验。对于色觉缺陷者,尤其是部分色盲人群,这类方法的效果尚未明确,但理论上,通过选择性激活受损锥体或邻近锥体,可能带来某种程度的色彩感知增强。这一领域无疑值得更多研究与实验。更深层次说,色彩感知不仅是物理光线的简单反应,而是在大脑视觉皮层对锥体信号进行复杂解码的结果。

因此,看到“新颜色”并非只是客观刺激的差异,更涉及人脑如何理解和定义颜色的范畴。这让人不禁思考:如果身体构造和神经反馈可以被精确破解,人类的色彩世界是否可以无限扩展?以上研究开辟了新的路径,使得未来不仅仅依赖于物理设备,甚至普通观众可以通过屏幕体验到令人惊异的边缘色彩。虽然目前通过光学错觉实现的新颜色与通过激光直接刺激锥体产生的结果尚存在差异,但其原理和应用潜力昭示了一种无创、普适的色彩扩展手段,这对视觉艺术、虚拟现实以及色彩科学都有深远意义。总的来说,人类眼睛和大脑对于色彩的处理是高度复杂且灵活的,即使现有生物结构有先天限制,通过巧妙设计的视觉刺激,我们正逐步突破传统色彩体验的边界。未来,借助人工智能、大数据和更先进的视觉模拟技术,我们或许可以不断刷新对“颜色”这一概念的认知,从激光实验室走向日常生活,带来视觉感官革命般的变化。探索“无需激光,却能看到新颜色”的道路刚刚开始,期待更多科学发现与应用创新,将人类视觉打造成更加丰富多彩的奇妙世界。

。