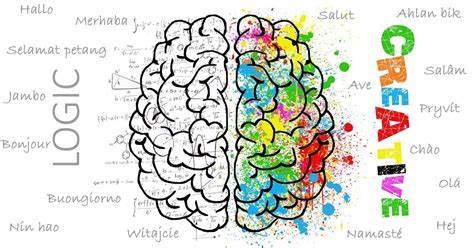

许多人在谈到编程学习时,往往会联想到数学和逻辑思维,认为只有数学成绩优秀的人才具备学习编程的天赋。然而,近期一项由华盛顿大学进行的科学研究颠覆了这一传统观念。研究显示,语言能力比数学能力更能预测一个人学习编程语言Python的速度与成效。这一突破性的发现不仅为编程教育打开新的视角,也为更多没有强大数学背景的人士敞开了通往编程世界的大门。 这项研究招募了42名志愿者,参与者通过Codeacademy平台完成了为期十节课的“Python编程”在线课程。研究人员通过预先安排的测试评估了参与者的数学技能、工作记忆、问题解决能力以及第二语言学习能力。

在完成课程后,研究团队对参与者的编程能力进行了全面评估,同时使用脑电图(EEG)技术记录了参与者在静息状态下的脑电波活动,尤其关注与语言学习相关的“贝塔波振荡”。 结果显示,语言能力对学习Python的速度贡献了近20%的差异,而数学测试表现仅解释了约2%的差异。更令人瞩目的是,数学能力甚至与最终的编程掌握水平没有显著相关。这一发现强调了编程学习过程中语言能力的重要性,挑战了长期以来将编程视为“数学密集型”技能的传统认知。 脑电图数据方面,高水平的贝塔波振荡与参与者的编程学习速度及成绩呈正相关。贝塔波振荡被认为与语言学习能力密切相关,这进一步佐证了语言能力在编码学习中的核心地位。

虽然目前科学界对贝塔波振荡与学习具体机制的关系仍在探索中,但这一现象为理解大脑如何处理编程语言提供了宝贵线索。 这一发现对编程教育的启示深远。传统编程教学往往强调算法设计与数学运算,如计算斐波那契数列、排序算法等,这种方法可能导致许多潜在编程人才因数学基础薄弱而望而却步。相反,若采用类似外语教学的方式,强调语法结构、词汇及表达逻辑,或许能够激发更多人的学习兴趣和潜能,尤其对于语言能力较强但数学信心不足的学生而言。 从性别视角来看,研究结果也带来了积极启示。普遍统计表明,女性在语言能力上往往优于男性,而因传统观念中编程与数学密不可分,女性往往被排除在编程领域之外。

然而,如果编程学习确实更依赖语言能力,那么女性或许拥有独特优势,这对推动科技领域的性别多样性与包容性无疑是重大利好。 当前,许多高校和培训机构设定了高门槛的数学课程作为计算机科学专业的入学要求,这可能限制了许多具备编程潜质的人才。研究建议重新评估这些数学课程的必要性,放宽学科限制,提供更多灵活的学习路径,这样不仅能吸引更多学生参与编程,也有助于构建更加多元化的技术人才队伍。 随着编程成为未来就业市场的基础技能,社会对于“编程即数学”的刻板印象亟需改变。更广泛地认知语言能力在编程学习中的重要作用,能够激励更多非数学出身的人勇敢迈入编程的世界。同时,教学内容和方法的创新也应同步推进,将编程视为另一种语言的教学策略,将有助于降低学习难度,提高学习效果。

此外,快速崛起的“编程训练营”模式正呈现出不需高级数学背景便能进入编程行业的趋势,这也佐证了语言能力对编程学习的关键作用。通过集中短期培训,侧重实际编码技能与语言应用,让更多对传统编程教育望而却步的人找到适合自己的学习路径。 总结来说,编程不仅仅是一门技术技能,更是一门崭新的语言艺术。脑科学的最新研究激发我们重新思考:我们该如何定义和培养编程人才。语言与思维的结合,才真正支撑起快速灵活的编码能力。未来,随着对大脑语言区域与编程思维关系理解的加深,编程教育的模式必将更加多元和包容,让更多不同背景和兴趣的人士都能享受编程带来的乐趣与机遇。

。