在当今数字时代,信息交流的安全性和隐私保护成为大众关注的焦点。尤其是在新闻行业中,消息的机密性往往关乎个人安全和社会公正。为了满足新闻从业者与信息来源之间安全且隐秘的通讯需求,CoverDrop应运而生。作为一种专门为新闻阅读应用设计的安全消息传递系统,CoverDrop不仅保障了通信的保密性,还通过创新的设计实现了强大的可否认性,为用户与记者之间搭建了一座坚固的信任桥梁。 CoverDrop的系统架构极具前瞻性,由四个主要部分组成,包括新闻机构的移动应用模块、云端API、CoverNode服务集群以及面向记者的桌面应用程序。通过这种多层次路径,消息从发送方到接收方经历多重加密和混淆处理,有效抵御外部网络监控与潜在攻击。

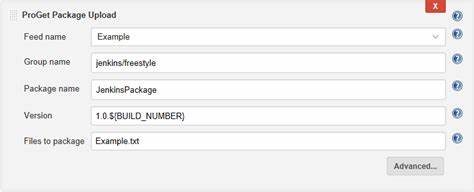

特别值得注意的是,CoverDrop实现了与新闻应用其他功能无差异的通信行为,让每一次加密通信都隐藏在常规数据交互的“保护色”中,无法被外部观察者识别。 CoverDrop利用定时交换的加密“掩护消息”机制,使得每台应用设备在固定时间内发送大小一致且格式统一的加密数据包,其中大多数为无意义的随机密文。当真正的消息需要传递时,系统会用加密的真实内容代替某个掩护消息,确保其与周围干扰消息认证过程中的讨论完全一致。这种方法极大增强了传输过程中的匿名性和隐匿性,让第三方难以分辨消息发送的真正意图和内容。 消息传递通过亚马逊Kinesis流服务实现,客户端应用先将消息加入数据流,服务端安全服务器则异步拉取消息。实际数据与掩护消息混合后,以统一格式通过“死信箱”传递给记者端。

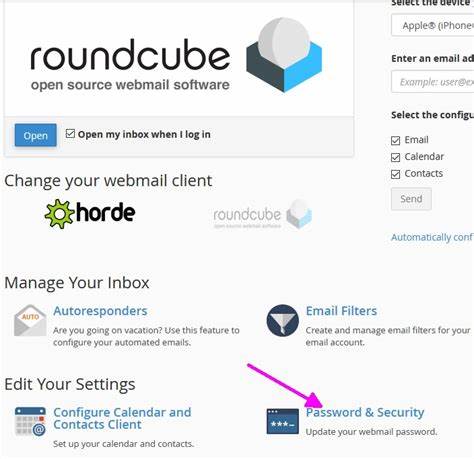

死信箱内部消息数量与大小保持固定,即使收到的消息中包含真实内容,也不会泄露出任何异常信息。记者端接收到的消息会由记者自身的私钥进行最终解密,确保信息安全传导的闭环完整无缺。 另一方面,记者回复消息同样通过类似流程,以源消息中包含的公众密钥进行加密,保证双向交流的全程加密和匿名保护。消息与掩护消息在大小、加密方式及发送时机上保持一致,进一步实现了双方通信行为的无差别伪装。 CoverDrop在消息存储机制上也做了严格设计。通讯的加密存储库无论是否包含真实消息,均采用相同大小和加密流程进行数据保全。

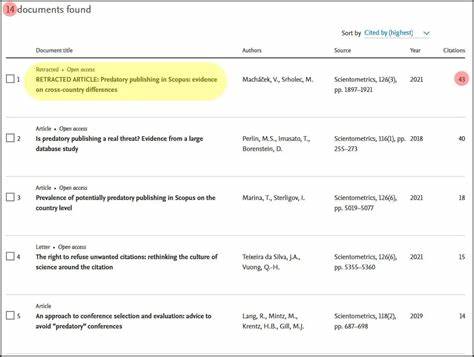

即使设备被查获,且解密密钥未知,也无法通过存储数据推断出该设备是否曾用于敏感通信,极大降低了用户被追踪和暴露的风险。 项目背后的技术团队与剑桥大学计算机科学与技术系合作,发布了全面介绍系统设计与架构的白皮书,为学术界和业界提供了宝贵参考。CoverDrop代码分布在开源领域,涵盖了安卓与iOS的客户端库,后端API与CoverNode服务,桌面记者端应用,身份管理,以及安全密钥库等多个模块。每项组件严密协作,共同保证通信的安全性与系统的可靠性。 安全性方面,CoverDrop团队高度重视潜在安全风险,鼓励安全研究人员提出漏洞报告及改进建议。系统重点关注消息机密性、完整性保证、网络流量匿名化以及应用中的可否认加密。

尽管当前面临整合大型新闻应用时因第三方组件可能引发的边信道攻击挑战,团队承诺持续优化,强化系统防御能力。 CoverDrop采用先进的非对称加密算法确保通信双方信息机密,密钥管理自动化并支持定期轮换,降低密钥泄露风险。同时,基于云服务与本地硬件的混合架构确保系统既灵活又具备高安全级别。消息通过加密流结合死信箱方式分发,彻底打破单点攻击的可能,让审查与监督变得极其困难。 作为一款集成于新闻阅读应用中的安全消息系统,CoverDrop最大的创新在于其伪装机制,使得任何监控者无法通过流量分析判断用户是否正在交换敏感信息。系统的实现并不影响新闻应用的正常浏览体验,而是在底层默默保护用户隐私和安全。

对于吹哨人及敏感信息源来说,这是提升信息披露安全的重要工具,也让新闻机构能够更有效地履行监督社会责任。 随着全球对于数字隐私要求的不断提升,CoverDrop提供了一条切实可行的技术路径,既满足了新闻行业安全传播的刚性需求,又尊重用户的匿名权利和数据自主管理。这意味着,不论是在政治敏感地区,还是在信息高度管控的环境下,新闻人员都能为消息源创造一个安全的沟通空间。 基于开放源代码开发,CoverDrop促进了跨行业和跨国界的安全合作,为后续衍生和定制化应用提供了基础。其灵活的模块化设计允许新闻机构根据自身需求调整,满足不同法律和技术环境下的合规要求和运营策略。CoverDrop的存在,彰显了技术如何助力新闻自由和言论保护,成为现代新闻生态中不可或缺的组成部分。

总体来看,CoverDrop展现了当前技术在保障信息机密性、通信匿名性和用户安全方面的先进水平。通过独特的加密与伪装手段,系统不仅帮助新闻机构实现安全联络,更为全球范围的信息自由流通树立了新标准。在未来数字新闻发展道路上,CoverDrop无疑将继续发挥其核心作用,推动安全通信技术不断演进,助力新闻界迎接更加隐秘且自由的信息时代。