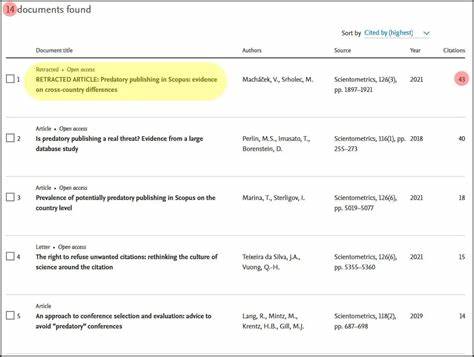

在科学研究领域,论文的撤回(Retraction)既是对研究不当行为的纠正,也是保障科学诚信的重要手段。然而,一些撤回的论文竟获得了巨量的引用,反映出学术界在识别和纠正错误信息方面依然存在诸多困难。针对那些最受关注的撤回论文,我们从引用次数、撤回背景、研究影响和后续反响等角度进行全面分析,深入揭示科学诚信背后的多维视角。 著名的撤回论文之一是发表于1998年的《柳叶刀》杂志上的疫苗与自闭症关系研究,由安德鲁·韦克菲尔德(Andrew Wakefield)等人发表。尽管这篇论文因数据造假和伦理问题最终被撤回,但它依然获得了超过1700次的引用,其中相当一部分是在撤回之后产生的。该研究曾引发全球对疫苗安全的广泛怀疑,甚至导致疫苗接种率下降和疾病传播风险上升。

韦克菲尔德事件提醒我们,科学研究的错误不仅影响学术界,更可能对公共健康产生深远负面影响。 近年来,新冠疫情期间的科研成果层出不穷,其中有些论文因急速发表而忽视了严谨的审查流程。2020年发表的关于羟氯喹联用阿奇霉素治疗COVID-19的开放标签非随机临床试验便是典型案例。该文迅速被引用超过3000次,但2024年被撤回后仍有引用继续增加。这种现象反映出紧急公共卫生事件中,科学传播与验证的矛盾和挑战,强调了研究结果必须经过严格验证的重要性。 2021年《柳叶刀》刊登的一篇关于新冠患者住院后六个月健康后果的队列研究,也引人关注。

这篇研究在被撤回之前被引用了超过2200次,撤回后仍有超过700次的引用。该论文原本为医疗界提供了关于新冠后遗症的珍贵数据,但撤回暴露了数据完整性和分析方法上的问题。此案例凸显了大规模临床研究中数据质量把控的艰巨性,尤其是在疫情大背景下,科学界对数据的透明和准确性的高度依赖。 科学成果中应用广泛、影响深远的还有关于干细胞多能性的研究。来自2002年的一篇发表在《自然》杂志的文章,探讨了从成年组织衍生的间充质干细胞的多能性,被引用次数超过4500次,堪称最具影响力的撤回论文之一。其撤回引发了学界对于干细胞研究方法和结果可靠性的激烈讨论,也促使相关领域加强了逻辑严密性和实验重复性的要求。

在营养学领域,一项关于地中海饮食预防心血管疾病的研究曾在2013年发表于《新英格兰医学杂志》。尽管主要结果被广泛引用,研究于2018年撤回后总共收获了超过2600次引用。该事件促使营养临床研究加强对研究样本与执行过程的透明度监督,确保给公众和临床医生提供科学、可靠的饮食指导。 除了生物医学领域,材料科学领域也曾出现高引用撤回论文。例如2004年《材料科学进展》发表的一篇关于氧化锌材料加工及其性能的论文,积累了超过1600次总引用。这类撤回提醒科研人员,无论是基础科学还是应用技术领域,数据的准确记录和验证同样重要。

此外,药物依从性及诊断生物标志物的研究也未能幸免于高引用的撤回风波。有研究因实验设计及数据处理问题导致论文撤回,然而其引用榜单仍保持较高位置。这揭示了医学临床研究中数据复制与结果一致性极具挑战,也促使学界在药物疗效和诊断工具的验证流程中寻求更严格标准。 值得注意的是,撤回论文被持续引用的现象,凸显出学术信息传播的滞后和误用风险。科研人员、医生甚至政策制定者在引用文献时,若未能注意文献的撤回状态,可能导致错误信息扩散,影响科学决策与公众信任。因此,建立和普及撤回文献的标识和检索机制,提升学术社区和大众的科学素养,成为当前的重要任务。

撤回论文的出现和引用反超本身,反映了科学过程的自我纠错机制正在发挥作用,但也暴露出现有系统存在的漏洞。面对新兴技术,例如人工智能辅助写作和数据分析,也提出了新的监管和伦理挑战。未来学术界需要在增强透明度、严谨性和动态监控机制等方面持续创新,确保科学研究能真正服务于社会进步和公共利益。 总结来看,最受关注的高引用撤回论文,涵盖了多个科学前沿领域,涉及数据造假、方法论瑕疵、伦理问题及审查疏漏等多种原因。它们不仅为学界带来了沉痛教训,也为科学诚信建设提供了反思契机。通过完善出版流程、强化学术监督和提升公众科学素养,科学共同体才能有效遏制错误信息传播,推动健康、可靠的学术生态系统发展。

未来,随着科技和社会的不断进步,重视科学论文撤回背后的深层原因,无疑将促进研究的质量提升和科研环境的净化,保护学术诚信,维护科学的公信力。同时,公众对科学的理解和信任也将因此更加稳固。