随着科学研究的不断发展,学术文献数量激增,如何保证这些研究成果的真实性与可靠性成为学界共同关注的难题。近年来,一批被称为“科研调查员”的专家团队活跃在学术圈,他们通过细致入微的分析和核查,揭示出大量潜在的学术不端、数据造假和论文造假现象。为了让更多科研人员掌握相关技能,这些调查员联合开发并发布了一套名为“开放科学诚信指南”(Collection of Open Science Integrity Guides,简称COSIG)的后期审查工具包,为学术界提供了全新的监督与审查力量。 COSIG的发布标志着后期同行评议逐渐走向大众化和系统化。传统的同行评议多在论文发表前进行,而后期审查则发生在论文发表之后,是对已经公开文献进行的额外监督。通过后期审查,科研人员、编辑和公众可以发现论文中潜藏的伪造数据、图像操控、剽窃等问题,有助于及时纠正科研成果,避免错误信息继续传播。

这套工具包涵盖丰富多样的指南,内容既有通用的审查方法,也针对特定学科领域设计细化的检测技巧。比如,如何合理发表和参与PubPeer平台上的评论,怎样识别X射线衍射图谱中的异常信号,如何利用图像法医软件揭露图片篡改,以及抄袭行为的检测手段等。COSIG项目由15位科研调查专家联手打造,其中,西北大学的元科学研究者Reese Richardson在项目中发挥了核心作用,他强调这个工具包的核心理念是“任何人都能参与后期同行评议,尤其是科研工作者”。 Richardson指出,具备某些专项知识,就能有效鉴别文献中的诚信陷阱。对实验科学家而言,发现问题能避免浪费数周甚至数月的实验时间,提高科研效率;对理论研究者来说,识别抄袭和公式盗用同样至关重要。澳大利亚悉尼大学的分子肿瘤学教授Jennifer Byrne分享了她对COSIG的期待,认为尤其是处于科研初期的学者群体将从中获益匪浅。

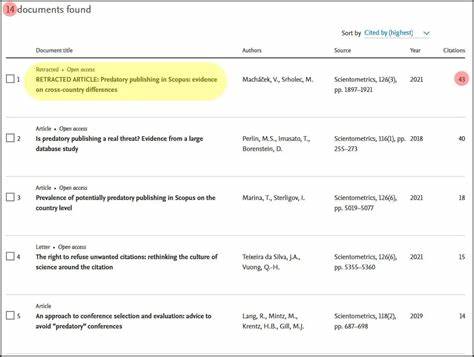

她表示,很多早期研究人员最贴近最新文献,却未必了解潜在的学术不端现象,通过工具包的学习,将能更敏感地发现异常,从而维护学术环境的公平和透明。 尽管COSIG的面世受到不少欢迎,但部分调查专家初期也有所顾虑,担心公开详细的“红旗”指示会帮坏人“优化”造假手段,令纸厂(paper mills)现象更难防范。知名科学诚信倡导者Elisabeth Bik对此表示,虽然确实存在一定风险,但相关信息已零散存在于各种平台,集中整理反而有助于科研人员系统学习如何保护学术诚信。Freie Universität Berlin的研究员Anna Abalkina更是强调,目前伪造文献和学术欺诈的规模已非常严峻,活跃的审查者远远不够,这套工具包能够激励更多人参与监督,缓解形势的紧迫性。 当前,学术期刊对问题论文的反馈仍较为滞后,积压问题日益严峻。研究者向期刊反映的不当作品往往面临漫长等待甚至得不到妥善处理,导致不良论文依旧对后续研究产生误导。

对此,COSIG的倡议者们认为,只有更多科学家投入到后期审查中,才能形成有效的学术自净机制。项目后续将持续拓展指南内容,覆盖更多领域和新兴技术。团队中专门设有“维护者”,负责审核、更新内容并统筹社区反馈,确保指南保持科学前沿和实用性。例如,考虑到生成式人工智能(AI)在科研写作中的日益普及,团队计划增加相关专题的指导,帮助学者辨别和规范AI辅助的学术贡献。 PubPeer平台作为后期审查的重要阵地,在COSIG指南中占有重要地位,首个指南便围绕“PubPeer评论最佳实践”展开,倡导理性、礼貌、具有建设性的交流,推动科学讨论回归事实和证据。尽管现实中难免碰到大多数指控涉及造假和不实内容,作者和评论者保持专业态度仍然至关重要。

美国学术诚信倡导者Reese Richardson提醒,当前政治环境对科学定义产生了一定影响,有压力试图重新界定什么算作科学不端或“金标准”科学,这意味诚信维护任务更为紧迫。“我们希望为科学家们提供坚实的工具和资源,捍卫文献的真实性,防止反科学势力以自己的标准误导公众。” COSIG的出现不仅为科学文献带来技术支持,也注入了监督文化的专业性和民主化。调查员们不再是遥不可及的“真相侦探”,而是架起桥梁,让更多科研人员参与到维护学术质量的行动中。未来,随着指南不断完善和普及,学术界对不实研究的抵抗力必将增强,科学诚信的根基更加牢固。 综上所述,COSIG作为一个面向全球科研人员的开放工具,正在重塑后期同行评议的生态。

它不仅传授技术方法,更传递了积极参与、协作共享的学术精神。新时代的科研不再孤立寡闻,通过这样的资源聚合,科学诚信的维护有望迈入更高效、更广泛、更专业的新阶段。面对层出不穷的学术挑战,所有研究者都能成为“真相的侦探”,为科学打造纯净透明的未来。