近年来,随着人工智能和自动驾驶技术的蓬勃兴起,汽车GPU(图形处理单元)作为关键硬件逐渐受到广泛关注。与传统数据中心GPU相比,汽车GPU因其独特的设计定位和应用场景展现出独特的价值和挑战。所谓“汽车GPU极限发挥”(Automotive GPU Maxxxing)即是指将本为汽车智能系统设计的GPU硬件资源进行深度挖掘和优化,推动其在非传统环境中实现强大算力的探索实践。本文将围绕汽车GPU的技术细节、发展现状、改造实践、以及未来趋势进行深入解析,帮助读者全面理解这颗算力新星在智能驾驶和通用人工智能领域的潜在价值。首先,汽车GPU多数源自高端自动驾驶平台,其设计对性能和功耗的平衡高度重视,以满足车载环境的稳定运行需求。典型的产品如NVIDIA DRIVE系列的GPU,在容量、计算吞吐以及能效方面具备强劲表现。

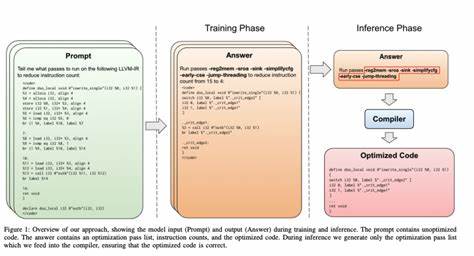

这类GPU通常搭载了先进的Tensor Core张量计算单元,支持深度学习推断优化,具备极强的并行处理能力,能够满足自动驾驶AI模组实时计算的需求。值得注意的是,正如NVIDIA DRIVE A100汽车版GPU等产品,虽然性能强大,但通常设计上有所限制,例如部分功能被禁用,PCI Express规格或连接接口可能与通用数据中心GPU不同,这使得将其直接作为传统服务器级GPU使用存在门槛。面对这种局面,许多热衷于自制高性能计算节点的爱好者和专业人士探索如何通过硬件改造、驱动兼容调整、以及系统调优等手段,把汽车GPU“极限发挥”出来,实现性能最大化。此类改造背后蕴含极具技术深度的工程挑战。比如,汽车GPU设计的模块化和接口形式通常基于SXM封装,与标准PCIe GPU不同,这导致普通主板难以兼容。解决方法包括采购专用的SXM转PCIe适配板、定制电源方案、以及专门的散热系统升级。

此外,驱动层面也存在诸多难点。汽车GPU往往依赖定制化固件和专用芯片支持,官方并不对其非车辆环境提供支持。由此,社区贡献的逆向工程与驱动补丁成了能否顺利运行的关键。通过对硬件接口信号的深度理解以及软件协议的破解,DIY玩家和专业团队逐渐实现了在PC平台对汽车GPU的驱动兼容,令这些原本封闭性能强劲的芯片重获新生。结合这些创新手段,已经有案例在学生宿舍、工作室,甚至小型数据中心内搭建起多卡汽车GPU高性能算力集群。例如利用4块NVIDIA DRIVE A100汽车GPU组成单节点,单精度计算性能可达一PFlops级别,且显存容量远超市场主流高端消费GPU。

这种“汽车GPU极限发挥”的实践不仅带来了成本和功耗上的优势,也为人工智能本地化推理和强化学习等研究提供了宝贵资源。与此同时,用户对系统的散热方案也尤为关注。车辆应用环境封闭紧凑,汽车GPU通常自带防护涂层以适应温度和环境湿度变化,而在改装使用中,去除保护涂层、针对数据中心级散热方案设计风冷或水冷系统,成为保证硬件长时间稳定运行的重要措施。功率限制方面则需要通过动态频率调整等策略实现,在没有硬件功率规控的条件下,软性降频成为防止超载和延长设备寿命的有效手段。更值得一提的是,多卡互联的NVLINK功能在汽车GPU上通常缺失,导致跨GPU高效通信面临障碍。这在一定程度上限制了复杂分布式计算任务的扩展性,不过通过PCIe的高带宽传输及深度软件优化,依然能实现较为理想的应用性能。

此外,价格优势也是汽车GPU极限发挥受到关注的重要原因。尽管新一代数据中心GPU价格持续攀升,但部分退役或库存汽车GPU因其特定定位相对低廉,成为高性价比算力提升的突破口。尤其是通过自动化的电商监控机器人实时跟踪全球二手市场,许多爱好者能以远低于旗舰级数据中心GPU的价格及时锁定目标,极大降低入门门槛。最后,随着自动驾驶及边缘计算需求爆发,汽车级GPU的应用边界不断拓宽。未来,这类专用GPU或将不再局限于车辆本身,而成为智能家居、机器人、无人机等多场景的算力核心。如何更好地兼容主流计算平台,实现硬件和软件的深度融合,将决定汽车GPU在泛AI时代的成色和位置。

总之,“汽车GPU极限发挥”的道路充满挑战但潜力巨大,它连接了硬件创新、软件工程和市场趋势三大要素。通过对该领域的持续关注与技术积累,开发者不仅能低成本享受顶级算力优势,也为自动驾驶技术与人工智能的未来奠定坚实基础。随着相关配套生态逐渐成熟,相信更多创新应用正在待发掘,帮助我们迎接一个更加智能化的出行和生活新纪元。