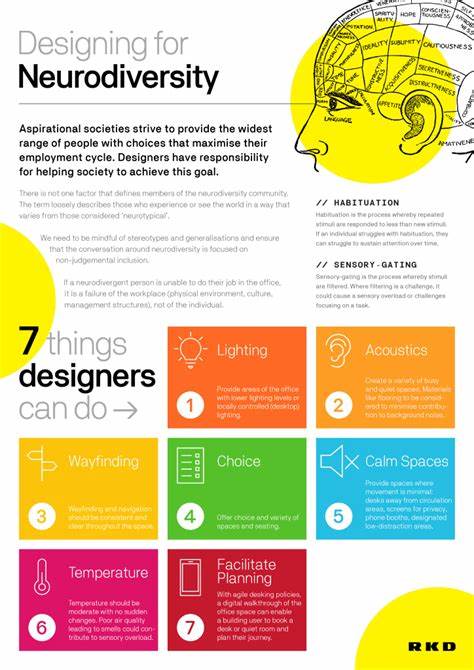

神经多样性(Neurodiversity)是一种承认和尊重人类大脑功能和认知方式差异的理念。与传统观点中将某些认知模式视为“异常”或“缺陷”的态度不同,神经多样性强调所有的认知方式都是自然且正常的变异。随着对这一理念的深入理解,设计行业逐渐认识到,面向神经多样性的设计不仅是社会公正的体现,更是创造优质用户体验的关键。理解并拥抱神经多样性,有助于设计师打破单一用户模型的限制,构建更具包容性的数字产品和服务。神经多样性涵盖了广泛的认知差异形式,例如注意力缺陷多动障碍(ADHD)、自闭症谱系障碍(ASD)、阅读障碍(如失读症)、计算障碍及感觉处理异常等。这些认知类型在全球人口中的比例不容忽视,研究显示大约15%到40%的人口表现出某种形式的神经多样性特征。

值得强调的是,神经多样性并非孤立存在,而是一个连续谱系,每个人的认知特点和需求都有所不同。理解这一点对于设计合适的数字体验至关重要。设计领域传统上往往将目标用户定位为神经典型(neurotypical)人群,即按照广泛认知模式自由浏览和处理信息的用户,这种做法直接导致神经多样用户的需求被忽视或边缘化。许多神经多样用户可能在传统界面上感到不适或困惑,甚至因此无法顺利完成任务。针对这一问题,采用包容性设计理念不仅能确保数字产品的无障碍性,更能满足多样认知用户的独特需求,提升整体用户满意度。包容性设计的核心在于“与人共同设计”,而非单纯“为人设计”。

换句话说,设计师应在早期就将多样化用户纳入设计流程,通过用户调研、测试和反馈不断优化产品。多学科合作和跨专业交流也能为设计注入更多元角度,提升灵活性和适应性。神经多样用户所展现的独特优势也值得设计师关注。例如,许多神经多样个体具有极强的创造力和想象力,能够跳出常规模式,提出创新性的解决方案。他们往往在细节把控、长期记忆和对公平正义的敏锐感知方面表现出色。设计对这部分用户进行支持,不仅是社会责任,更能激发数字产品的创新潜力。

设计面向神经多样性的产品时,应重视认知可访问性(Cognitive Accessibility),即确保信息传递和交互过程对所有用户而言都清晰且可操作。视觉设计方面,要避免复杂且干扰性强的界面,如过度繁杂的排版、过多跳动的动画、对比度过高的色彩组合等。语言层面,则要采用简洁明了的表达,避免使用有歧义或难以理解的专业术语。交互设计要为不同认知负荷的用户提供多种路径和选项,让他们能够根据自身节奏和方式完成任务。综合考虑用户的注意力跨度和信息处理速度,设计灵活的内容呈现方式非常重要。允许用户自定义界面元素如字体大小、颜色主题、动画效果开关,能有效提升个性化体验。

技术层面,确保数字产品兼容屏幕阅读器、在线语音辅助设备及其他辅助技术,也有助于拓宽服务受众,满足不同类型神经多样用户的技术需求。伦理角度上,尊重用户隐私和数据安全尤为关键。设计师应避免因设计决策导致某些用户被排斥或歧视,推动公平包容性。学术界和行业中涌现了大量面向神经多样性设计的资源和工具,例如针对认知障碍的设计手册、用户体验优化指南和神经多样性设计系统等。这些资源为设计师提供了一手实践经验和理论支持,帮助他们在实际项目中有效贯彻包容性设计理念。随着社会对认知多样性的理解逐渐深化,诸多知名机构与企业开始积极推动神经多样性相关项目。

如教育平台致力于为自闭症学生打造定制化学习界面,企业软件配置个性化操作流程迎合不同注意力模式,公共服务网站简化信息架构方便认知障碍者浏览等。这些成功案例为整个行业指明了发展方向,证明包容性设计具有广泛价值和巨大潜力。未来,面向神经多样性的设计将不仅仅是一项技术任务,更是一种文化态度。通过积极推动包容性理念,设计师和开发者将共同塑造一个更加友善、多元和开放的数字世界。在这个世界里,每一个个体都能被理解与尊重,都能畅享无障碍的便利体验。拥抱神经多样性,正是数字时代实现真正包容与创新的关键一步。

总结而言,打造面向神经多样性的设计需要设计师具备敏锐的同理心,注重用户多样性,并采用灵活多样的设计策略。通过理解认知差异的本质,关注细节和交互体验,设计师能够实现真正意义上的普适可用,从而推动数字产品迈向更加光明美好的未来。