随着信息安全威胁的不断升级,密码作为身份认证的第一防线,其管理策略备受关注。传统的密码过期政策要求用户定期更改密码,旨在提升账户安全。然而,近年来关于密码过期政策有效性的争议渐渐加剧,密码过期是否真的能提升安全,还是仅带来更多使用负担,成为安全领域讨论的热点。本文基于2018年《User behaviors and attitudes under password expiration policies》研究报告,深入分析密码过期政策对用户行为与态度的影响,旨在为企业和个人提供科学合理的密码管理参考。密码过期政策的缘起及背景密码过期政策由来已久,尤其在大学、政府机关等机构中被普遍采用。该政策假定频繁更换密码可以阻断密码泄露带来的风险,降低长期使用同一密码可能被破解的危险。

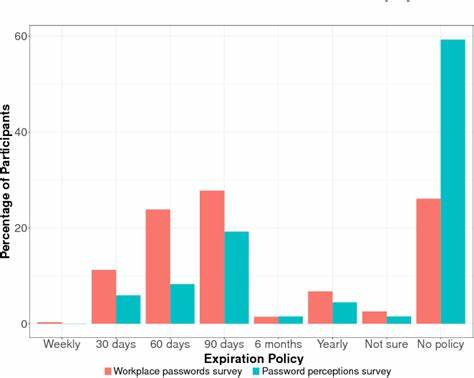

其背后的逻辑是在密码疑似受威胁后,强制用户更换密码能迅速“堵住漏洞”,进而避免安全事件。但现实中的效果往往差强人意。用户在频繁更换密码的过程中,表现出一系列回避复杂性的行为,如使用简单、重复且易猜测的密码,甚至将密码跨多个平台重复使用。这些行为反而可能削弱整体安全水平。研究方法与样本介绍为了更准确把握用户密码使用及更新行为,研究团队通过Mechanical Turk平台进行两轮问卷调查,收集大量职场用户对于密码过期的自我报告行为及安全态度。调查紧扣四大密码管理行为,其中包括周期性更换密码,旨在反映真实环境下的用户反馈,而非实验室受控状态。

调查对象涵盖各类职业人士,确保数据具备广泛代表性。用户对强迫更换密码的实际行为回应调查结果表明,被强制要求更改密码的用户并没有明显倾向于降低密码安全性的行为。具体而言,尽管用户在更改密码时可能倾向于选取流程简单的方法,但并未普遍出现选择极其弱密码或重复使用旧密码的情况。值得注意的是,受访者替换的新密码在复杂度和强度上与之前的密码并无显著差距,表明强制更换并未带来密码质量的提升。该结论挑战了传统观点中“强制更换密码必然增加安全性”的假设。用户安全认知与密码管理策略调查揭示,一个引人关注的现象是,尽管科学研究对密码定期更换的安全性支持有限,用户对该行为的安全价值持高度认同。

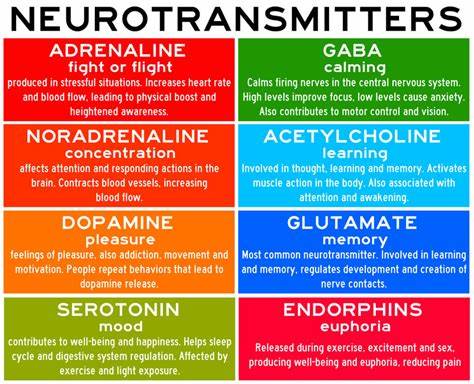

频繁接触安全建议使得用户内化了“定期更换密码”的观念,认为这是维持账号安全的重要手段之一。相比之下,用户对其他更有效的密码强化措施,如双因素认证或密码管理器的认知与接受度处于较低水平。这反映出信息安全宣传中存在的知识传播偏差,导致用户可能更注重硬性密码规则,而忽视其他更优的安全防护措施。密码过期政策的优缺点综合评价密码过期政策的主要优点在于可以促使用户定期更新密码,从理论上减少长期密码被破解的风险。这对有些激烈的安全环境,特别是涉及敏感数据的机构仍具有一定参考价值。另一方面,强制频繁更换密码带来了明显的使用负担,用户体验下降。

因为频繁更换,密码变得难以记忆和管理,促使用户采取诸如书写密码或使用易猜密码等不安全做法。此外,密码过期政策未必有效应对现代复杂的网络攻击方式,诸如钓鱼、密码重放或多渠道泄露等问题,单纯依赖定期更换密码无法根本解决。最佳密码管理实践的启示从调查和分析中可得出启示,密码管理策略应更加注重用户行为习惯和心理认知。安全建议应强调密码强度、独特性与使用密码管理工具的重要性,减少用户因密码更换带来的负担。密码政策制定者应考虑减少强制变更频率,转而结合风险检测机制,针对密码疑似泄露或长期未变更时再触发修改要求。此外,加强用户对多因素认证、异常登录监测等先进安全措施的了解和接受,也是提升整体网络安全的关键。

企业应借鉴研究结果,优化密码安全政策,推进以用户体验驱动的安全文化建设,创造良好的安全环境。结语密码作为数字身份的核心要素,其安全性至关重要。密码过期政策作为传统手段,尽管出发点良好,但实际效果并不如预期。深入了解用户行为和态度,有助于重新制定科学、有效且用户友好的密码管理措施。未来的密码安全应从简单的定期变更,向兼顾安全与便捷的综合策略转变,实现技术与用户心理的双重优化,保障数字世界的安全稳健发展。