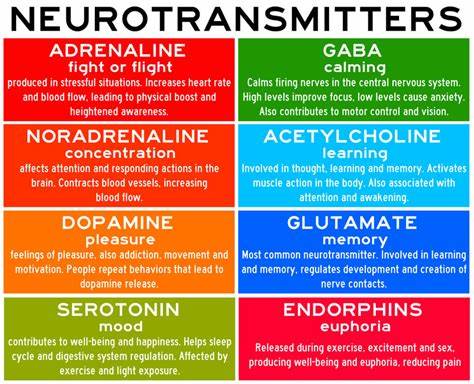

随着现代生活节奏的不断加快,越来越多的人开始关注提升自身认知能力的方法。传统的认知增强剂如咖啡因和某些类型的兴奋剂虽然被广泛使用,但其效果有限且伴有副作用。近几年,神经科学领域涌现出一批以调节神经递质和促进神经塑性为核心的新型认知增强化合物,尤其是在生物黑客社区和研究领域引起了广泛关注。这些化合物不仅涵盖了早期认知增强剂的基础功能,更试图通过分子层面的调控来提升大脑的学习、记忆及情绪管理能力。较为突出的化合物类别包括TrkB受体激动剂、PDE4D负调节剂、5-HT4部分激动剂、AMPA受体正向变构调节剂、M1毒蕈碱受体调节剂、A2A受体逆激动剂、CCK-B受体拮抗肽、α7-nAChR协同激动剂、非致幻的5-HT2A“心理塑化剂”以及NMDA甘氨酸位点正向变构调节剂等。了解这些化合物的作用机制,有助于理性评估其认知提升的科学基础和实际应用价值。

TrkB受体激动剂主要通过增强脑源性神经营养因子(BDNF)信号通路,促进长时程增强(LTP)和突触可塑性,从而支持记忆的形成和神经网络的重塑。这一点尤为关键,因为BDNF被广泛认为是大脑学习与适应能力的核心分子。通过正向调节TrkB受体,这类化合物有可能帮助改善认知功能减退,尤其在神经退行性疾病的研究中显示出潜力。PDE4D负调节剂的作用机制则集中在提升细胞内cAMP水平。cAMP是细胞内关键的第二信使,与学习记忆的信号转导密切相关。PDE4D酶通过分解cAMP来调节其浓度,适度抑制PDE4D活性可延长cAMP的作用时间,增强神经元的功能。

5-HT4部分激动剂同样影响cAMP信号通路,但更具特异性,能够快速提升CREB的磷酸化水平,这与情绪改善和动机提升关系紧密。AMPA受体正向变构调节剂则通过提高突触的兴奋性,快速提升注意力和专注力,同时有助于巩固记忆,是短期提升认知表现的热门选择。M1毒蕈碱受体调节剂通过增强胆碱能系统的活动,改善记忆和认知效果。胆碱能系统在大脑中的作用被广泛认可为学习记忆的生化基础,尤其在阿尔茨海默病等病症中表现明显受损。A2A受体逆激动剂则被誉为“无崩溃咖啡因”替代品,能够提升精神集中力与警觉性,但避免咖啡因引起的焦虑和疲劳反馈。CCK-B受体拮抗肽作为一种抗焦虑肽,能够调节情绪,降低焦虑水平,间接促进认知表现和精神健康。

α7-nAChR协同激动剂借鉴了尼古丁的神经调节特点,能提升感觉清晰度和心理敏锐度,却避免了尼古丁的成瘾风险。非致幻的5-HT2A“心理塑化剂”则吸取了迷幻药类如氯胺酮促进突触生长的优势,但通过筛选不诱发幻觉的分子,实现安全的神经可塑性增强。最后,NMDA甘氨酸位点正向变构调节剂通过调节NMDA受体的激活状态,增强大脑的清晰思考能力而没有兴奋剂带来的紧张和焦虑副作用。尽管这些化合物的科学原理令人振奋,但目前绝大多数仍处于研究或早期临床测试阶段,安全性和长期效果尚未完全明确。与早期广泛使用的racetam类认知增强剂相比,这些新型化合物利用最新的神经分子靶点,指向更为精准,也更贴近生理机制,因此理论上具有更大潜力。实际应用时则需综合考虑剂量控制、个体差异和潜在的副作用风险。

同时,必须警惕未经充分验证的产品和不规范使用可能带来的法律及健康问题。除了依赖化合物提升认知外,日常生活方式的改善、合理的饮食结构、规律的运动以及充足睡眠依然是维持和提高大脑功能的根本保障。信息化时代的学习和工作要求大脑持续保持高效运转,因此科学合理地利用新兴认知增强技术,或许能为职业发展和个人成长带来助力。未来,随着进一步的科学研究和严格的临床验证,新一代认知增强化合物有望实现更广泛的应用并惠及更多人群。通透理解其机制与潜在效果,将帮助大众理性判断其价值,并激发大众与专业人士共同参与探索大脑潜能的新路径。