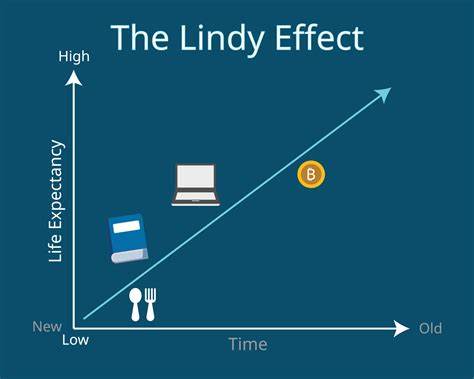

在现代社会的信息洪流中,耐久性成为我们评估事物价值的重要参照之一。林迪效应,作为一种独特的理论现象,对非易逝事物例如技术、理念及文化的寿命长度提供了深刻洞察。其基本观点是:一个非易逝事物存在的时间越长,它未来继续存在的概率越大,换言之,历史的存活时间越长,未来剩余寿命也越长。林迪效应不仅揭示了时间与持久性的关系,还从哲学、数学和生活实践层面影响着我们的认知和判断。林迪效应的起源可以追溯到20世纪60年代纽约市一家名为Lindy’s Delicatessen的餐厅,这里是喜剧演员聚集地。喜剧演员们半开玩笑地提出,某场戏若已持续两周,预计还能继续两周;若已运行两年,则极有可能再延续两年。

这种经验法则很快被学者们关注,并逐渐发展成为一套理论框架。数学家和统计学家将其形式化,证明其对应的是一种拥有幂律分布的存续概率,即所谓的帕累托分布。换句话说,寿命越长的非易逝品,其“死亡率”反而会随时间降低,这一点与生物体有着截然不同的特性。例如,对于人类这样有固定寿命的生物而言,年龄越大,死亡概率其实越高,而林迪效应正好颠覆这一逻辑,强调非易逝物的存续寿命会随其历史延长而变得更长。诺贝尔经济学奖提名人纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)对林迪效应有深入阐述,他将其融入了自己有关“反脆弱”的理论体系中。塔勒布提及,时间本质上意味着“混乱”和“破坏”的积累,而能经受住时间考验的事物,实际上展示了极强的韧性和抵抗力。

换句话说,林迪效应揭示了一个重要事实:时间作为唯一真正的“审判者”,通过存活这个简单的标准,筛选出那些具有真正生命力和价值的东西。林迪效应的应用广泛体现在多个领域。文化作品如经典文学、音乐作品、电影等,经得起时间打磨的往往能够代代相传,成为文化传承的基石。比如《论语》、莎士比亚剧作甚至是贝多芬的交响乐,这些作品历经数百年仍被广为阅读和演奏,正是林迪效应的典型体现。科技领域亦是如此。某些技术产品或方法能够长期被沿用,必然说明其具备良好的适应性和实用性。

与快速迭代和更新换代的短命产品相比,林迪效应指导我们更加理性地看待“新”与“旧”的关系,强调选择经久不衰的技术往往更为稳妥与高效。在现代生活中,林迪效应还衍生出针对生活方式和决策的指导思想。专门研究该效应的学者和博主,如Twitter用户Paul Skallas(昵称LindyMan),提倡用于健康饮食、理财策略甚至人际关系的思考方式。他们主张应优先考虑那些经过时间验证的生活习惯和理念,避免陷入浮躁追新带来的风险。这种观念在当代快节奏和信息爆炸的时代显得尤为重要。林迪效应也在金融投资领域产生重要影响。

许多投资者利用该理论判断一家企业、一个行业的发展前景。历史悠久、经受住市场风浪的企业通常表现得更稳健,这为投资决策提供了参考依据。同时,理解林迪效应帮助我们识别短期热点与真正具有长期价值的对象,减小盲目跟风带来的风险。从数学角度来看,林迪效应通过生存分析和概率统计得以严谨描述。其核心公式表达了“剩余寿命的期望值与已存活时间成正比”的关系,体现了正幂次幂律的特性,这与常见的指数衰减模型截然不同。该数学模型不仅验证了直觉,也为后续研究提供了基础,使得该效应能够被广泛应用于多个学科,包括经济学、信息科学、社会学等领域。

此外,林迪效应还与多种理论有内在联系,如孪生的齐夫定律、帕累托分布等,共同揭示了现实世界中普遍存在的非线性、非对称规律。这些理论合力帮助我们更加深入理解复杂系统中的不确定性和演化规律。然而,值得注意的是,林迪效应并非对所有事物适用。它强调的是非易逝物,不能用来预测有自然寿命限制的实体,如人类寿命或生物体。对于这些系统,其衰老和死亡的概率并不会随着时间而降低,反而相反。因此,在应用林迪效应时,必须明确其适用范围,避免误用产生偏差。

林迪效应不仅是学术上的一个现象,更是对我们生活结果的一种启示。它告诉我们时间不仅是消磨一切的力量,也是检验真正价值的标准。那些能够历经岁月洗礼依然屹立不倒的人、事、物,值得我们更加珍视。在快节奏的现代生活中,回归时间的智慧,理解并尊重林迪效应,也许能帮助我们做出更明智的选择,拥抱更加持久和有价值的生活方式。综上所述,林迪效应通过揭示非易逝事物寿命与其已存存活时间的比例关系,为我们提供了理解持久性和韧性的重要视角。其深厚的数学基础、丰富的哲学内涵以及广泛的现实应用,使其成为一个跨学科且极具参考价值的理论工具。

面对日益复杂的世界,掌握并运用这一效应,有助于我们从时间的长河中洞悉真理,把握未来。