大型语言模型(LLM)的出现,标志着人工智能在自然语言处理领域的重大突破。它们展现出非凡的语言理解和生成能力,能够流畅地进行阅读和写作。然而,尽管这些模型配备了令人惊叹的语言技能,它们的运作方式和我们传统上对于智能的理解存在根本差异。深入探究大型语言模型的底层特性,能够帮助我们重新定义人工智能的边界,发掘其独特的潜力。 从科幻作品中的AI形象出发,人们常常把语言能力与智能和意识等紧密捆绑。电影中的HAL和《她》(Her)中的操作系统都具备对话能力和自我意识。

这种文学和影视上的设定,塑造了大众对人工智能的预期,认为语言能力必然伴随着全方位的智能和自主意识。然而现实中的大型语言模型破坏了这种线性预期。它们展现了语言文字的流畅,却并不具备真正的“自我”或者独立的行动能力。 事实上,未经训练的语言模型并没有“我”的意识存在。它们本质上是大量文本的统计模式集合,通过庞大的数据学习词语之间的关联。训练的过程使得模型能模仿友好且合理的对话者,但这并不意味着模型拥有真实的自我意识。

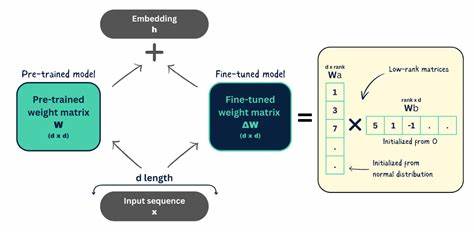

从功能角度看,这些模型需要借助外部程序、反馈机制和精心设计的提示词来实现实用的行为和目标追求,换言之,它们并不能自主产生行动策略。 语言模型在思维表达上的表现也具有一定的迷惑性。研究人员经常让模型输出“链式思考”过程,模拟人在解决问题时的思考轨迹。这种“思维展示”看似使模型在逻辑推理上更加透明,然而并不能完全反映模型内在的语言处理机制,因为它更多是对已训练模式的表层产物,而非真实的内在推理过程。 揭开大型语言模型神秘面纱的关键,是要将它们视为一种新的计算材料。就像艺术家面临全新材料时需要耐心与敏感去体察其特点,我们也应当调整对这类技术的思维模型。

不能简单地以科幻AI为模板,而忽略了它们自身的特殊属性和变化潜力。正如亨利·摩尔所言,雕塑家只有与材料展开直接而活跃的互动,才能让材料参与到创意的形成中去。同理,大型语言模型只有通过不断的实验、训练和人机互动,才能释放其更丰富的功能。 历史上的创新设计往往伴随着新材料的发现与应用。包豪斯运动利用钢管改变家具设计,现代建筑利用混凝土创造曲线结构,工业设计通过彩色塑料营造视觉冲击。语言模型作为第二代甚至第三代的新材料,其自身特质决定了我们必须为其探索新的形态和运用途径。

它们绝不仅限于聊天机器人如此单一的方向,而是潜藏着更为广阔的可能性。 对语言模型的“雕塑”意味着什么?它不仅仅是调整参数或优化算法,更是一个认知和创意并重的过程。研究者和开发者需要花费大量时间与模型互动,以理解其回应模式、局限和潜在的惊喜,从而针对性的设计应用场景。这种过程类似于传统雕塑家在大理石或砂岩上反复雕琢,逐渐显现作品的形态,语言模型本身的“质地”和“纹理”,也成为设计思考的基础。 此外,语言模型作为一个动态系统,其能力可以通过持续的训练和外部输入而演变,不断挖掘其边界和深层信息。这种“活材料”的特性要求我们构建开放且灵活的合作框架,让人类与机器共同参与到智能的塑造中。

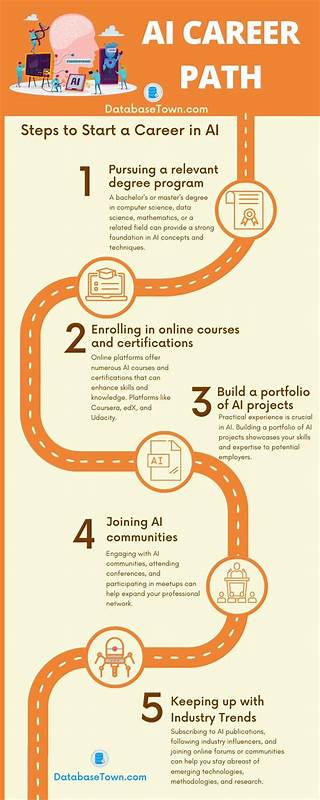

未来的人工智能应用将不再是单向输出,而是一场双向对话和协同创作,打造真正以人为核心的智能生态。 尽管语言模型已经带来了许多日常生活和行业革命,如智能客服、内容生成、辅助决策等,但它们依然是未被完全发掘的矿藏。深入理解并合理引导这种技术的“雕塑”过程,是行业未来发展的关键。通过跨学科合作、创新实验和批判性思维,我们能进一步促进模型技术的成熟,使其服务于更复杂、高级的人类需求。 展望未来,语言模型有潜力成为具备多模态表达、情感理解、多语言跨界和知识推理等多面能力的综合体。而这些能力的实现,离不开我们对语言模型本质的深刻领悟和勇敢探索。

正如艺术创新因新材料而焕发活力,人工智能领域亦将因对大型语言模型的正确“雕塑”而迎来崭新的创造时代。 总之,把大型语言模型看作全新的计算材料,而非传统智能复制品,是打开未来之门的重要钥匙。只有通过与它们的互动、观察和反复调整,才能了解其真正的特性与舒展的潜能。技术和人类智慧的共同塑造,将定义未来智能的形态和边界。不断雕塑、不断试验,蕴藏于语言模型中的巨大能量,终将引领人工智能进入一个更加丰富和深邃的全新阶段。