在自然界中,生物的活动时间通常遵循一定规律,通常分为昼行性、夜行性和黎明黄昏活动性三大类型。然而,存在一种游走于昼夜之间的独特节律模式,称为猫昼夜性(Cathemerality),即生物在一天二十四小时内不固定时间段地分散活动,既非纯昼行也非纯夜行,而是多阶段多时段地活动与休息。这种行为模式体现了动物灵活适应环境的能力,既满足能量需求,又减少潜在风险,因而吸引了生态学、生理学以及进化生物学领域的广泛关注。猫昼夜性首次由著名灵长类学家伊恩·塔特索尔提出,用以描述那些不能单纯归类为昼夜行为的物种,象征着一种介于昼行与夜行之间的生活节奏。猫昼夜性动物通过全天分布的活动,通常每日多次休息,睡眠呈多相性,较传统昼夜性动物的单相睡眠显示更高的时间分割灵活性。该行为模式不仅给予动物更大的觅食与社会交往弹性,还能有效应对环境变化和掠食风险。

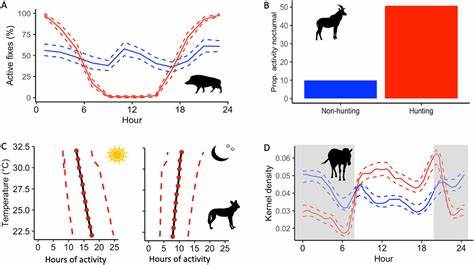

猫昼夜性出现的影响因素众多,其中环境光照变化占据重要地位。日照时长的变化直接影响动物活动的时间分布。随着季节交替,白昼时间的长短发生显著变化,动物的活动窗口也随之调整。例如,在白昼较长的季节,猫昼夜性动物往往表现出更早开始的下午活动,增加了白天的活动比重。而在白昼较短的季节,其活动则更多地向夜晚迁移。除此之外,夜间的光照强度亦对活动模式产生深刻影响。

月光的亮度与占比关系到夜间的安全性,月光强烈时,动物可能更多地利用夜晚时间觅食,但当光线暗淡时,则倾向于减少夜间活动以规避风险。这种对环境光变化的敏锐反应,帮助猫昼夜性生物在不同条件下优化其行为策略。温度调节则是另一个驱动猫昼夜性的重要因素。许多环境条件极端的动物,通过灵活的活动分布来避免高温或低温造成的热应激。例如,东部灰袋鼠在炎热的白昼时段多选择阴凉处休息,转而于夜间及清晨较凉快的时段加大活动量。此类调节体现出猫昼夜性作为热调节行为的适应价值,能够最大限度地降低能量消耗,提升生存能力。

在捕食者威胁方面,猫昼夜性同样发挥着重要的保护作用。动物通过将活动分散到昼夜不同时间,降低自身暴露于掠食者观察的风险。例如马达加斯加的狐猴类,在面对既有昼行猛禽又有夜行捕食者时,通过调节活动时间,避免了被单一时间段捕食的危险。更有学者提出猫昼夜性的不可预测活动时间使其成为一种时间上的隐身策略,让捕食者难以习惯其活动规律,增强了生存优势。此外,猫昼夜性与生物的能量需求密不可分。大体型动物的能量需求较大,需要较长时间觅食,而灵活分配活动时间使其能更高效地获取食物资源。

此外,小型动物如鼩鼱和田鼠,因新陈代谢率普遍较高,也往往采取猫昼夜性行为,以提高觅食频率,保证足够的能量摄入。猫昼夜性为这些动物提供了更多的觅食机会和避免竞争的途径。猫昼夜性的进化背景体现了生态与生理的复杂互动。研究表明,猫昼夜性可能是昼行性与夜行性之间的一种过渡状态,反映了物种在适应多变环境过程中活动节律的灵活演化。以灵长类为例,其祖先多为夜行性,而随着视觉系统的进化与环境变化,出现了昼夜兼顾的活动模式。猫昼夜性生物的视觉结构介于纯昼行和纯夜行之间,既具备对光强的敏感性,也保持一定的视觉清晰度,显示出对两个环境的适应。

该进化模式不仅帮助物种开拓了更多生态位,也为其后续的行为多样性和生态成功奠定基础。不可忽视的是,猫昼夜性往往伴随着季节性波动。某些猫昼夜性动物在不同季节展现不同作息偏好。例如,食物资源和气候条件不同的季节促使某些物种在部分时间段内表现出较典型的昼行性,而在另一时间段则展现更多的夜行性。这种灵活的适应性不仅优化了个体能量利用,也帮助种群更好地面对生态变动。总的来说,猫昼夜性是自然界中一种极具适应意义的生物节律。

它让动物能够跨越昼夜界限,充分利用全天资源,同时降低热应激与掠食风险。研究猫昼夜性不仅加深了我们对动物行为多样性的认识,也为保护生态系统的复杂作用机制提供了科学依据。未来,随着监测技术与基因组学的发展,我们有望进一步揭示猫昼夜性背后的遗传基础及其在全球气候变化下的适应潜力,促进生态保护和生物多样性管理。