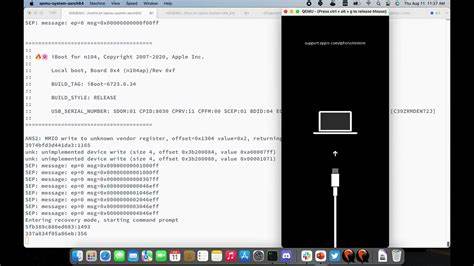

随着移动设备虚拟化技术的不断进步,在QEMU环境中成功模拟iPhone成为了众多研究人员与开发者追逐的热点。传统上,苹果iOS设备由于其封闭的硬件和软件生态系统,模拟难度极高。本文将深度解析在QEMU中模拟iPhone的第二阶段,探讨其中遇到的难题、所采取的策略和突破点,尤其聚焦于系统启动、用户界面加载、多点触控硬件模拟、网络支持等关键环节。 起步阶段,成功让预启动界面PreBoard显示为里程碑,但真正的挑战来自于系统主界面SpringBoard能否初始化运行。由于安全隔离处理器SEP未被模拟,SpringBoard启动过程面临巨大障碍。项目团队选择继续前行,通过详尽分析系统日志,定位导致SpringBoard和辅助服务backboardd卡顿的错误,从而进行逆向工程。

他们深入研究了关键框架如BackBoardServices、QuartzCore和SpringBoardFoundation,逐步破解了进程启动的难点。 用户空间调试的方法经历了显著演变。最关键的突破在于禁用dyld缓存的地址空间布局随机化(ASLR),这通过内核补丁实现。此前,内核和用户进程的ASLR被关闭,而dyld缓存的ASLR依旧存在,极大限制了符号信息的调试深度。通过提取特定iOS固件包中的dyld缓存,借助工具完成符号库抽取后,开发者能在LLDB中直接指定符号文件路径,从而提升调试效率,快速获取符号化堆栈跟踪,这也显著缩短了附加调试进程的时间。 更令人振奋的是,通过解除dyld ASLR,项目团队实现了同时对内核和用户空间代码的联合调试。

他们利用QEMU内置的GDB调试stub,在内核层面设置断点,因所有用户进程共享统一加载地址,实现对关键框架代码的即时断点触发。这使得用户空间代码能够无缝连接至内核调试,且无需单独附加用户进程,从而降低了进程崩溃风险,提高调试灵活性,尤其对早期用户空间代码的调试至关重要,如USB子系统尚未激活时。 然而,启动过程并非一帆风顺。启动时设备屏幕显示苹果标志和进度条,却无法完成引导,日志显示多个系统进程陷入数据迁移阶段等待。数据迁移通常用于iOS升级版本间的数据调整和密钥包配置,由于模拟环境并非升级路径,团队决定跳过此阶段。通过分别修改com.apple.datamigrator组件和BackBoardServices框架,成功跳过迁移阶段,SpringBoard日志开始活跃,但屏幕仍然漆黑。

进一步的逆向分析聚焦在因缺少SEP模拟导致的设备安全相关调用。关键补丁主要覆盖了管理加密密钥的MobileKeyBag、管理认证流程的SpringBoardFoundation、以及处理生物识别的SpringBoard框架。虽然这些硬件安全模块未被完全仿真,团队通过软件补丁绕过了对这些硬件的依赖,推进系统启动。 另一个重大难题来自baseband,管理蜂窝通信的底层基带处理器。模仿基带完全不现实,因为硬件依赖复杂且未公开。CommCenter进程持续崩溃直接阻碍SpringBoard完成初始化。

项目采用运行时禁用CommCenter服务的方法,用launchctl工具关闭该服务,终于使得系统显示白屏,成功开启了初始设置界面。 初始安装过程的交互特性因虚拟环境中缺乏输入设备支持而难以操作。QEMU未模拟实际触摸屏设备,VNC注入的触摸事件被backboardd拒绝,提示非数字化设备。令人欣慰的是,团队发现开启iOS的辅助功能模式可使鼠标和键盘操作获得认可,尽管操作体验较差,仍能通过重复点击实现用户界面元素选择和验证。在此基础上,他们绕过了激活服务器的联网激活需求,跳过了许多联网操作,无需真实激活即可继续流程。此外,借助预先放置配置文件直接跳过初始安装,更快进入正常系统界面。

完成首次解锁后,屏幕显示正常解锁界面,却面临系统进入“低功耗闲置睡眠”的问题。由于QEMU暂不支持该节电机制,设备即刻关闭。团队修改了backboardd和前台管理框架代码,屏蔽睡眠相关逻辑,避免意外关机。 屏幕问题依旧突出。iOS会自动关闭显示后台背光,但模拟环境没有对应硬件支持控制背光开关,导致屏幕被关闭后难以重新点亮。继续修补SpringBoard相关代码,将屏幕保持常亮,以确保显示正常。

此举结合对多个管理框架的补丁,使得解锁后主界面最终稳定显示。 图形渲染方面,虽然iOS系统支持软件渲染,QuartzCore框架仍对底层Metal图形API有硬编码依赖。缺少Metal支持使部分界面渲染崩溃。团队针对QuartzCore进行了细致补丁,去除了Metal上下文依赖,保证软件渲染正常运行,令应用启动更加顺利。 多点触控是提升交互品质的关键环节。iOS内部对触控事件注入存在严格校验,需要匹配AppleMultitouchDevice服务,才能正常识别触控事件。

缺失此服务导致输入事件被backboardd拒绝。团队通过分析iOS设备树(DTB)和驱动,发现多点触控设备依赖SPI总线通信及一系列相关设备条目。基于此,开发了QEMU中对应的SPI多点触控设备仿真模型。通过绕过苹果驱动的真实性校验参数,成功实现了内核对设备的完整初始化,设备正式被系统识别,多点触控服务启动。 虽然内核开始与设备通信,但多点触控事件注入仍不理想。原因在于模拟环境中存在两个VNC服务器:一个是QEMU提供的显示服务器,另一个是iOS内置用于事件注入的VNC服务,两者独立不协调。

团队开发了一个VNC代理工具,实现输入和显示的集中处理。通过此工具统一管理显示输出和输入事件,极大提升了交互体验与稳定性,实现了更自然的iOS界面操作。 网络功能的实现同样重要。iOS原生支持通过USB网络适配器访问互联网,且仅USB网络设备驱动被包含在内核。实验发现,iPhone支持通过USB以太网设备接入网络,这启发了反向网络共享思路。借助更新后的idevice工具及调整usbmuxd配置,团队设立了反向连接、启用DHCP和DNS服务器,成功实现了模拟设备的互联网访问。

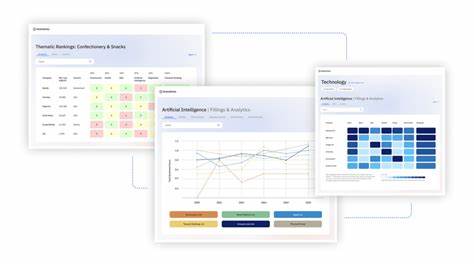

此举极大丰富了应用场景,使网络依赖的应用得以正常运行。 应用程序方面,iOS初始安装缺少部分系统默认应用,仅包含基础软件。缺失的应用存在系统文件中,但未被SpringBoard识别。通过手动复制预装应用并刷新缓存(uicache),应用即刻显示在系统中。同时发现跳过数据迁移阶段导致首次安装时部分应用未自动安装。联网安装流程恢复后,系统会自动下载并安装缺失应用,实现更完整的软件生态。

在应用扩展方面,由于App Store依赖真实环境,团队借助iOS越狱社区的工具实现了自定义IPA安装和签名绕过功能。AppSync框架修改安装守护进程,放宽签名校验,支持非官方签名IPA执行。借助这些工具,从Linux宿主系统即可将任意应用安装到模拟器中,极大扩展了系统的可玩性与实验范围。当然受限于硬件模拟缺失,诸如摄像头、蓝牙等功能仍无法完全支持。 总结来看,QEMU中iPhone的模拟从预启动界面到完整的用户交互经历了层层递进。通过系统日志分析、框架逆向、内核与用户空间联调以及针对硬件关键点仿真,团队突破了SEP、基带、触控输入及网络限制。

虽然仍存在Metal图形加速欠缺和部分硬件未实现的局限,但软件渲染、多点触控事件注入和网络访问等功能已趋于完善。未来工作将聚焦集成进一步自动化和支持更新iOS版本,兼顾KVM加速等新技术,以提高模拟器效率和稳定性。此成果意义深远,不仅丰富了iOS深度软硬件研究手段,也为移动平台虚拟化和安全审计开辟了新道路。