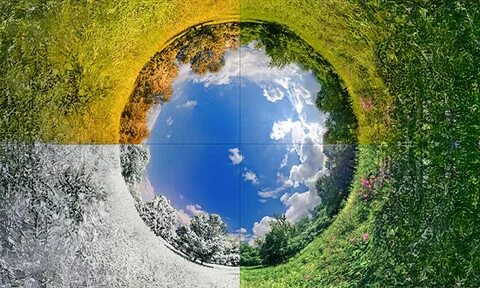

时间,作为人类感知世界的重要维度,一直被文明用不同方式加以记录和标记。对于许多依赖自然环境的原住民社区而言,时间不仅仅是钟表上的数字,而是与季节更迭、动植物周期、气候纹理紧密相连的生活指南。这些生态日历,亦被称为生物文化日历,是人类历经数千年通过观察、实践和传承所得的文化瑰宝。然而,随着全球气候变化的加剧,传统日历的节奏正在被扰乱,原有的时间秩序遭遇解构,人们赖以生存和文化认同的时间密码正面临前所未有的考验。 在北美加拿大西北部的Gwich’in族群中,冬季捕鱼传统依赖于河面结冰的时间。传统上,他们会在秋季五季中的Khaiints’an时节,冰层逐渐变厚且白鱼洄游至河段时进行捕鱼。

近年来,冰层结冻的时间明显推迟,甚至有时到了十一月才完全结冰,冰面的厚度和安全状况波动不定。年轻一代成员如Arlyn Charlie因此变得尤为谨慎,每次涉冰捕鱼都充满不确定感。冰层的变化不仅威胁到食物的获取,也打击了族群的传统认同和精神纽带。随着季节界限的模糊和生物周期的失衡,原本同步的自然现象渐渐错位,捕鱼、狩猎和采集的最佳时机难以确定,生计和文化都受到严重冲击。 全球范围内,类似的情形在多样文化中轮番上演。澳大利亚北部Larrakia族的七季日历、古老日本72个微季节的农时划分、太平洋南部瓦努阿图岛民依据Palolo虫的集体产卵预测台风季……这些与生态系统紧密缠绕的时间体系,构成了人们互动自然的智慧地图。

它们通过观察雨量、植物开花、鸟类迁徙等生物标志,指导着狩猎、种植、收获等关键活动,维系着人与自然的动态平衡。传统生态知识蕴藏于语言和传说之中,一首部落的歌谣、一句民间谚语,往往成为重要的时间提示,助力精准把控农事节奏。 然而,气候变暖导致的季节推移和极端天气频发,削弱了这些生态信号的可靠性。花期推迟、候鸟迁徙时间错乱、冰封日延后或缩短使得原本连贯的自然循环出现断裂。一些族群如北欧的萨米人见证了季节的消逝,传统的秋冬过渡季节已被漫长而温暖的秋天取代,连带影响文化身份感。一旦某一关键物种数量锐减或迁徙轨迹改变,意味着整个时间体系的崩塌。

诸如白鱼、藤壶、冰层结冻等生物和环境指标失去预警意义,传统的生存方式不得不面临重塑。 文化传承的中断,尤其是语言的衰退,使得生态日历知识更加脆弱。由于殖民化及现代社会的压力,许多原住民语言和文化正逐渐淡出日常生活。失去语言即是失去对自然观察和文化身份的沟通桥梁。天然资源管理、食物主权与健康生活紧密相关,生态日历的守护即是维护社区繁荣的关键。南太平洋瓦努阿图岛上的禁渔期、以及基于树叶脱落时节保护龙虾资源的传统规范,不仅调节了资源的可持续利用,也体现了文化韧性。

对工业化城市社会而言,时间被简单抽象成线性、均匀流逝的数字,而失去了对自然多样节奏的感知。这种断裂在全球范围内限制了人类对生态变化的响应能力。而传统的生物文化日历则体现了一种复杂而灵活的时间观,强调循环性、适应性和环境反馈。它们注重观察当下可变因素,依据实时的生物和自然信号调整农业和狩猎计划,依附于生态系统动态的节奏变化而非固定日期。 正是这种内嵌的适应性使得传统日历在不断变动的气候中展现出生命力,许多社区正在尝试将传统知识与现代科学结合,通过记录与更新生态现象,重新校准季节时间。通过教育体系引入生态日历,鼓励年轻一代主动参与,促进对家乡环境的认知与守护。

美国纽约康奈尔大学的研究项目便致力于协助北美原住民及亚洲帕米尔山区部落重建并传承他们自身的时节知识。通过对生态时间的深化理解,不仅增强了社区的气候适应能力,也促进了文化复兴。 在世界气候变暖加速的背景下,生态日历的价值愈发凸显。它们提醒我们,时间不应被视为单一维度的抽象计量,而是生态系统复杂变化中的活跃参与者。保护并更新这些传统时间观,不仅是拯救濒危文化的努力,更是重新连接人与自然、实现可持续生活方式的关键之举。 未来,全球社会面对气候挑战与生态失衡,需深刻反思不同文化中时间的多元表达,学习如何在变动中寻求稳定。

生态日历作为传统智慧与实际需求的结合点,提供了宝贵的视角,启示我们重新构建对时间与自然的敬畏,促进跨文化合作与生态保护。通过尊重和支持这些独特的时间体系,不仅助力原住民社区抵御气候冲击,也让整个世界更加和谐地与环境同频共振。