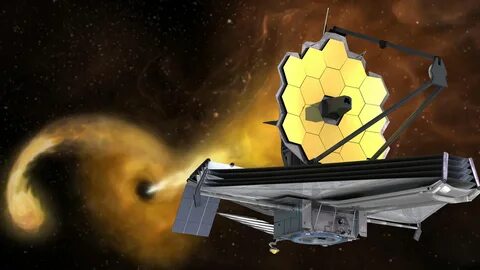

近年来,随着观测技术的飞速发展,人类对宇宙深远奥秘的认识不断拓展。特别是2022年发射的詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST),作为迄今为止最先进的红外望远镜,极大提升了我们探测远距离天体和浑浊尘埃星系的能力。近日,麻省理工学院(MIT)、哥伦比亚大学等科研机构的天文学家利用JWST,首次观测到埋藏在尘埃中的黑洞“吞噬”恒星的潮汐破坏事件,为宇宙中的黑洞活动描绘出前所未有的细节图景。黑洞因其强大的引力能吞噬任何靠近的物质而闻名,而当一颗恒星受引力撕裂,黑洞开始吸积其残骸时,便会产生一场剧烈的潮汐破坏事件。这种剧烈的天文现象释放出巨大的能量,通常以X射线和可见光的形式被探测。然而,此前观测多集中于尘埃较少、较清晰的星系环境,很多尘厚气密的星系中隐藏的潮汐破坏事件则难以发现。

传统的X射线和光学望远镜无法穿透厚重的尘埃层,导致大量黑洞活动被“遮蔽”,未能显现于观测视野之中。此次研究的突破点正是在于利用JWST的红外探测能力。因为当黑洞吞噬恒星释放的能量被周围尘埃吸收后,尘埃受热发射红外光,这种信号能够穿透原本遮挡视线的尘层,被JWST精准捕获。研究团队选取了之前利用近地天体红外巡天望远镜(NEOWISE)筛选出的多起潜在潮汐破坏事件候选星系,利用JWST进行了深入的光谱分析。通过对关键的红外光谱线进行识别,研究人员确认了黑洞吸积物质的明确指纹——特别是一些极高能量激发态下的离子态氖,其特定波长的红外辐射是黑洞吸积盘活动的“证据”。这些“印记”排除了其他可能的天体活动,如超新星爆发,濒临死亡的恒星塌缩,确保观测现象属于真正的潮汐破坏事件。

更为重要的是,JWST的数据揭示,被观测到的四个潮汐破坏事件的黑洞并非活跃黑洞——它们过去几乎处于休眠状态。只有当恒星偶然接近时,黑洞才被“唤醒”,短暂地形成吸积盘,释放出剧烈辐射。这一点通过对星系中心尘埃结构的分析进一步证实:这些尘埃分布与传统活跃星系核中甜甜圈状、多团块尘埃云的格局迥异,指示黑洞长期不活跃。此次发现不仅首次向人类揭示了“休眠黑洞偶尔觉醒”后的微观环境,且反映了星系不同演化阶段中黑洞与环境的相互作用。此前对于潮汐破坏事件的探测多依赖于X射线或光学的短暂信号,难以在尘埃星系中捕捉到持续且定性的证据。而JWST赋予科学家们如“彩虹般”完整红外视野,使得寻找这类隐匿现象更为精准有效。

通过和之前NEOWISE的十年红外数据结合,研究团队已筛选出数十个潜在TDE候选目标,随着更多JWST深入观测的开展,期望能建立详细的潮汐破坏事件样本库。未来,潮汐破坏事件不仅作为黑洞活动的“闪光灯”被研究,还是测量黑洞质量与自转速率的有效工具。通过监测黑洞撕裂恒星后的物质吸积速度及辐射演变,科学家能反向求得黑洞的力学性质,揭示宇宙中黑洞生长与星系共进化的本质。同时,此类研究有望帮助破解宇宙中尘埃分布与星系物理环境的复杂关系,为更好理解星系中心区域的能量平衡和物质循环提供关键线索。总之,JWST在红外波段的卓越性能将潮汐破坏事件的研究推向全新高度。在尘埃密布、难以直视的质朴星系中发现黑洞“唤醒”的壮丽场景,极大地拓展了人类对宇宙中黑洞生命周期的认知。

随着红外观测持续深入,未来几年或将显著提升潮汐破坏事件的发现率,实现对宇宙黑洞人口结构和活动模式的系统勾勒。科学家们期待通过丰富的TDE样本,彻底解开隐藏在星系尘埃背后那些黑洞“沉睡”与“觉醒”的秘密,从而推动黑洞天文学和星系演化领域迈入一个崭新的时代。