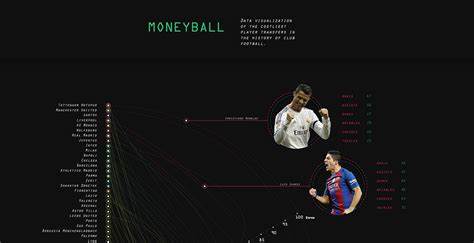

《点球成金》(Moneyball)不仅是一则关于棒球的故事,它更是一场基于数据革命的大规模体育管理实践。自2003年迈克尔·刘易斯出版同名著作,2011年上映电影至今,这个故事吸引了众多体育迷、数据分析师以及管理者的目光,成为分析和讨论的焦点。为何一支赛季说明不足、资源有限的奥克兰运动家队会成为这场变革的代表?背后隐藏怎样的智慧与苦涩?这种数据驱动的管理理念又如何推动甚至改变了现代体育的薪资格局、球队策略和文化视角?深入重新审视《点球成金》不仅有助于理解体育世界的变迁,也让我们理解数据如何塑造着现代社会的方方面面。作为一个典型的案例,2002年奥克兰运动家队在极其有限的财政预算下,依靠统计学和缜密的数据分析,成功替代了多名年度价值千万美元的明星球员。这是体育历史上的奇迹,也是数据科学应用于人类集体活动的生动写照。传统的球探依靠主观观察和经验选拔球员,偏爱看似全面的“五星级”球员,而运动家队通过探索边缘价值和被低估的技能,诸如“上垒率”(OBP)这一被大多数球队忽视的重要指标,重新定义了价值和效率的标准。

球队通过精准寻找那些在市场中被低估的选手,比如斯科特·哈特伯格,他因伤退变换位置,却凭借出色的上垒技巧成为球队中不可或缺的利器。这种创新的组合打法很快在2002年带来了令人瞩目的成绩——球队以第三低的薪水获得联盟中第四高的上垒率,并最终取得103场胜利,令人大开眼界。然而,关于《点球成金》的评价并非全然正面,争议也由此产生。批评者认为,过分强调数据可能忽略了团队中的核心天才球员,如当年的蒂姆·哈德森、巴里·齐托和米格尔·特哈达,他们通过王牌级的表现为球队立下汗马功劳。也有人担心数据分析与低薪策略是否不公平地牺牲了球员待遇和比赛观赏性。此外,短期的季后赛中,偶然性的因素远比数据所能预测的影响更大,这使得由数据主导的潜力优势往往难以持续体现。

随着时代发展,《点球成金》的核心理念被更广泛的球队所接纳和演化。波士顿红袜队和洛杉矶道奇队等豪门借助数据分析建立了全球最庞大的分析团队,并凭借雄厚资金再度证实“分析+资金”的组合能取得巨大成功。这也表明,在今天,数据不仅是提升团队效率的工具,更是管理复杂体育经营的基础框架。与此同时,数据化进程对于棒球这项运动的影响是复杂的。一方面,运动员的训练和伤病预防更加科学,竞技策略更趋合理;另一方面,过度强调“三重奏”(本垒打、保送、三振)使得比赛节奏和视觉体验发生变化,引发部分传统球迷对比赛娱乐性的担忧和批评。为此,联邦棒球联盟采取了规则调整,尝试平衡竞技和娱乐的关系,保持运动的活力与吸引力。

除此之外,《点球成金》在更广泛的文化层面引发了对于“理性”与“经验”的思考和探讨。它像一面镜子,折射出现代社会对数据和技术依赖的现状,也映射出公平竞争、资源分配及创新思维的价值观争辩。运动家队身为经济条件较差的球队,依靠智慧化管理缩小差距;这既是小角色崛起的典范,也激发了全球各行各业如何利用数据塑造局面、变革行业的思考。财政方面,尽管“低薪制”常被错误解读为《点球成金》的核心,但事实更为复杂。分析手段应对的是既存的经济压力,而并非造成薪资压榨的根源。如今,薪资最高的球队依然大量投入,但通过数据实现精确投资,最大化资源回报率。

高级数据分析团队的快速扩张证明,体育竞技领域已经进入了一个“钱花的更精明”的新时代。从另一个角度来看,薪资和数据分析只是整体公平竞争环境中的一部分。和美国其他主要职业体育联盟相比,棒球联赛在竞争平衡性上同样表现不俗,豪门球队虽有优势,但仍存在黑马逆袭的可能。长赛季性质还一定程度上缓解了短期运气对比赛结果的影响,使数据驱动的深度分析得以发挥效果。站在当下,回望《点球成金》提醒我们,面对信息爆炸和数据泛滥的时代,如何甄别与利用真正有价值的信息,是所有领域共同面对的挑战。体育作为社会的缩影,通过这场数据革命,不仅改写了胜负,也塑造了热爱数据、讲求效率的文化潮流。

对于热爱棒球及任何竞技运动的人来说,理解这种变化远胜于单纯看重成绩,它涉及对传统与创新的融合,对智慧与资源的博弈,以及对未来可能性的探索。正如贝恩自己坦言,数据不可战胜比赛中无序的偶然,但它能帮助我们在漫长赛季中做出更有智慧的选择。《点球成金》故事还在继续,它的意义已超越棒球本身,成为现代管理学、经济学、社会学和文化研究的重要案例。数据不再只是冷冰冰的数字,而是决定胜负的利器,激发创新的源泉,和文化记忆中难以磨灭的符号。重新解读这一传奇,不仅是缅怀一段历史,更是启示当下与未来如何在动荡与不确定中寻求突破和智慧。