近年来,国际贸易局势动荡不安,全球经济格局正在经历深刻变化。作为全球最大的经济体之一,欧洲联盟(欧盟)面临着来自外部的多重挑战,尤其是在与美国和中国的贸易摩擦日益加剧的背景下。布鲁塞尔为应对这些压力,创新推出了被称为“贸易大炮”的反胁迫工具(Anti-Coercion Instrument,简称ACI),这是一种潜在改变游戏规则的经济防御武器,既充满了战略智慧,也蕴含深远的政策价值。欧盟此举旨在保护成员国免受外部经济胁迫,强化欧盟整体的贸易反制能力,同时彰显其在国际贸易中的自主性和影响力。反胁迫工具作为欧盟贸易防御体系中的“终极武器”,其背景和必要性值得深入探讨。过去几年,欧盟成员国多次遭受贸易报复和经济惩罚,尤其是在特朗普政府时期,美国针对欧盟企业实施的一系列制裁措施以及关税提升事件。

例如,针对北溪2号天然气管线项目的制裁,以及对欧洲钢铝征收关税,都让欧盟深刻感受到被经济胁迫的压力。此外,中国对立陶宛实行的贸易限制措施以及涉及其他欧盟成员国进口商品的限制,也进一步凸显了欧盟需要强有力工具保护自身利益和政策空间的迫切性。为了应对这一切,反胁迫工具于2023年正式生效,成为欧盟贸易政策转型的重要标志。该工具的根本宗旨是遏制外部经济压力,防止第三方国家通过威胁或实施贸易和投资限制,迫使欧盟或其成员国作出某种政策妥协。反胁迫工具不只是简单的贸易报复手段,而是结合贸易与外交策略的复合型方案,具备强烈的威慑效果。其运作机制包括对涉嫌胁迫的行为展开调查,确认事实后,通过外交谈判寻求和解,若无果则启动经济反制措施。

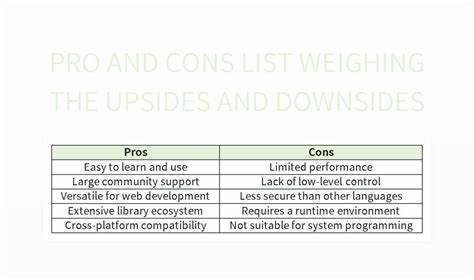

这些措施包括但不限于征收进口关税、限制服务贸易、限制投资或公共采购的参与权,以及限制知识产权的运用等。欧盟使用反胁迫工具前,会给予对方国家足够的调整时间和机会,以促进双方基于国际规则达成共识,体现欧盟推动多边公平贸易的理念。而只有当所有外交努力失败时,反胁迫工具才会被激活,确保其作为“最后手段”的策略定位。启动该工具需要欧盟成员国的支持,以特定的投票机制(称为“加权多数投票”)决定,这意味着主要经济体如德国、法国和意大利的立场至关重要。该结构设计既保证了决策的民主合法性,也确保了应对措施的针对性和执行力度。反胁迫工具的潜在应用场景广泛。

面对美国可能于2025年8月1日提升对欧盟产品关税至30%的威胁,欧盟正在考虑启动这一工具,以保护自身经济不被单方面强制改变贸易规则。此外,工具也适用于应对未来可能来自其他国家的经济胁迫,如限制关键技术出口、施加投资壁垒等。这种高度灵活和定制化的反制措施,使欧盟能够在复杂的国际贸易环境中保持主动,防止被动挨打。欧盟反胁迫工具的推出,不仅代表了欧盟贸易政策从防御到主动出击的转变,也反映了欧洲在全球经济治理中寻求更大话语权的愿望。过去,欧盟在面临经济压力时往往受到限制,缺乏有效应对手段。然而,随着经济全球化和国际竞争的加剧,单纯依赖多边贸易体制已无法完全保障自身利益。

反胁迫工具的出现,正是欧盟试图实现多元化防御,增强战略自主性的体现。对于欧盟经济而言,该工具提供了一个强有力的法律和政策保障,进一步保护关键产业和市场免受外部干扰。此外,它还能促进内部市场的稳定,提升欧盟成员国之间的合作和协调,形成更加团结一致的对外贸易阵营。这对于维护欧盟整体经济健康和国际竞争力意义重大。当然,反胁迫工具的应用也面临挑战。首先,如何平衡维护自身利益和避免引发更大国际贸易冲突,是一项复杂的外交艺术。

激烈的对抗可能导致贸易战升级,影响全球供应链稳定,欧盟需要谨慎权衡利弊。其次,成员国之间的利益不完全一致,意见协调需要时间,可能影响工具的快速反应能力。此外,作为尚未实战应用的全新机制,其实际效果和操作细节仍需通过未来的实践不断完善。然而,这样的挑战恰恰促使欧盟进一步完善治理体系,提升决策效率和集体行动能力。整体来看,布鲁塞尔的“贸易大炮”不仅是一把应对当前经济胁迫的盾牌,更是一面彰显欧盟价值观和战略野心的旗帜。它体现了欧盟在复杂多变的国际舞台上,逐步从被动依赖走向主动掌控的转变。

对中国而言,了解欧盟这一工具及其背景,有助于预判欧洲未来的贸易政策趋势,促进双边贸易关系在尊重规则基础上的健康发展,也为多边贸易体制注入新的稳定因素。综上所述,欧盟反胁迫工具的诞生,是应对全球经济动荡的关键创新。它不仅具备强大的威慑力和反制力,更是欧盟维护经济主权和国际贸易公平的重要保障。随着全球贸易格局持续演变,如何平衡开放与保护、合作与竞争,将成为欧盟及其全球伙伴共同面对的课题。而反胁迫工具无疑为这一课题提供了重要的政策支撑和战略空间,值得国际社会持续关注与深入研究。