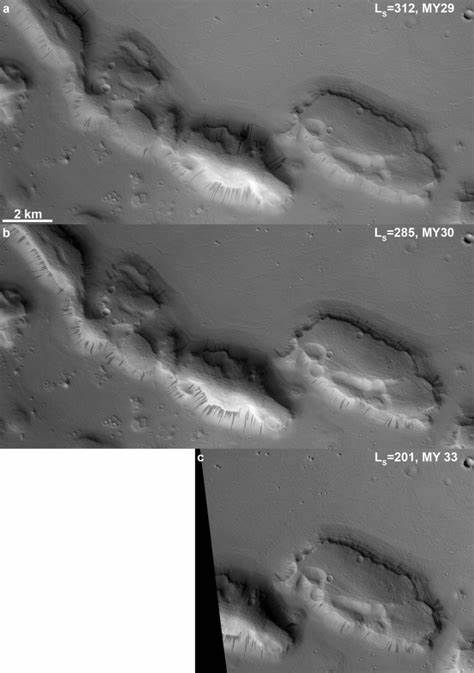

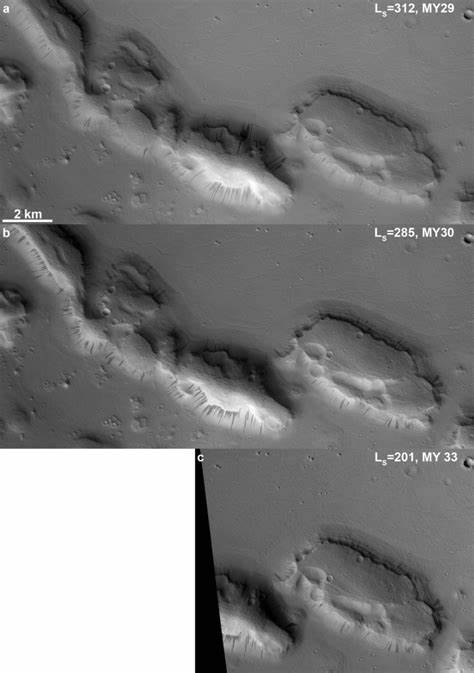

火星,作为太阳系中最令人着迷的行星之一,其表面特征一直吸引着科学家和太空探险者的关注。近年来,随着轨道摄影技术的提升和深度学习的应用,科学家对火星斜坡暗条痕现象有了更为系统和广泛的认识。而最新研究显示,这些曾被认为与水流活动有关的暗条痕,实际上主要是干燥的尘埃运动和风力触发的结果,颠覆了长期以来的传统认知。 斜坡暗条痕最早可以追溯到1977年维京号火星探测器拍摄的图像中,这些黑色的线条或斑点主要沿着火星的陡峭斜坡形成,覆盖范围虽不超过火星表面的0.1%,但它们在火星的尘埃循环中扮演着重要角色。过去的一些假说认为,火星表面存在液态水或盐水流动,且这些水流形成了斜坡暗条痕,这对火星现今的可居住性有直接影响。然而最新的全球范围数据分析和深度学习技术的应用,对超过50万个斜坡暗条痕的系统检测表明,这些现象并非液态水触发,而是干燥机制决定的。

利用火星勘测轨道飞行器(MRO)摄像系统CTX的高清图像和全球拼接图像,科学家成功创建了迄今为止最完整的火星斜坡暗条痕信息库。通过卷积神经网络在图像中自动识别这类地貌特征,数据覆盖火星赤道附近的宽广区域,发现暗条痕大多分布在约40°北纬到20°南纬之间,尤其集中在一些高反照率的尘埃覆盖区域。更有趣的是,暗条痕的形成与火星季节性尘埃沉积以及风力活动高度相关,尤其是在火星的秋冬季节,尘埃沉积速率和暗条痕新生速率明显增加。 详尽的地理统计数据显示,暗条痕多分布于地势较低、斜率较大且热惯性较低的地区,这些区域覆盖着细粒尘埃,尤其是含纳米级铁氧化物的火星尘埃。这与此前认为斜坡暗条痕应发生于更为岩石质和热惯性高的地带理论相悖,但却与尘埃运动和堆积规律高度吻合。暗条痕的形态多样,有些呈现流线型并带有明显的指状与交织结构,类似于地球上的干燥颗粒流动,这进一步支持了干尘埃驱动的说法。

值得一提的是,深度学习模型还检测到了暗条痕与新撞击坑之间存在一定的空间相关性。新撞击事件释放的能量能即时激发斜坡上的尘埃滑移,诱发暗条痕形成,尤其是在尘埃资源丰富的斜坡。这种关联表明,陨石撞击不仅改变地表形态,也在持续驱动着局部火星斜坡上的斑痕变化。此外,局部强风、尘暴等大气动力事件,也能通过扰动斜坡尘埃,实现暗条痕的形成和迁移。 与此同时,研究排除了几种传统假设的形成机制。风尘旋涡(尘魔)、岩石坠落和昼夜温差引起的热胀冷缩并非主要驱动因素,因为这些过程与暗条痕的分布和季节性变化模式不符。

尘魔活动区域与暗条痕分布区明显互斥,岩石坠落位置总体与暗条痕无显著共享空间,昼夜温差变化也未能解释暗条痕峰值形成的季节时间窗口。 研究还重点比较了斜坡暗条痕与另一类被称为“反复出现的坡线流”(RSL)的现象,后者在火星较高纬度地区且更岩石化的地表内多出现。两者在地理分布、地形环境、热力学条件和季节形成期上均存在显著差异,表明它们由截然不同的过程驱动。反复坡线流更可能与微量液态水相关,而斜坡暗条痕则坚决显示为干燥、尘埃驱动的地质现象。 火星尘埃循环的复杂性因斜坡暗条痕而得以揭示。科学计算估算,斜坡暗条痕每年移动的尘埃总量相当于数个全球尘暴期间的大气扬升尘埃量,这说明它们在火星表面与大气层之间的尘埃交互中占有重要地位。

尘埃随风迁移和积聚影响着火星的气候系统和天气变化,也对未来登陆火星任务的环境安全和设备维护构成挑战。 探讨火星斜坡暗条痕的形成机制有助于人们更准确地评估火星现今环境的干燥程度和潜在生物宜居性。研究结论表明火星表面斜坡长期缺乏液态水流活动,降低了表面产生生物条件的可能性,从而缓解了对这些区域严格的行星保护限制。这对于未来探测任务选址是个积极信息,使科学家和工程师能够更安全地设计火星表面任务,优化资源配置和风险管理。 展望未来,随着更多火星轨道器和着陆器收集高分辨率图像及环境数据,配合人工智能和深度学习分析手段的持续升级,我们将能进一步精确地追踪斜坡暗条痕的动态演变,揭示微观尘埃流动过程以及其与火星气候变化的复杂关系。此外,现场探测器的直接观测也将验证远程感知下的假说,为我们全面理解火星上的风尘地质动力学提供坚实的基础。

综上所述,火星斜坡暗条痕为我们解锁火星表面神秘景观提供了全新视角。它们作为火星尘埃循环的重要组成部分,形态和分布再次证明了这颗红色星球当前仍是一个极度干燥、充满动力变化的沙尘世界。深入研究这种现象不仅增进了我们对火星地表环境的认知,也为探索火星历史与未来奠定了关键基础。