火星作为太阳系中最受关注的行星之一,其复杂多变的地貌特征一直吸引着科学家们的深入研究。尤其是在火星中低纬度地区,坡道表面出现的暗色条纹——被称为坡道暗纹(slope streaks)——已成为行星科学领域一个引发广泛讨论的话题。传统观点广泛认为这些暗纹形成于含水流动或盐水液态流体的作用,而这样的解释隐含着火星表面存在活跃水循环及潜在的生物适宜性。然而,最新发表在权威期刊《自然通讯》上的研究,通过深度学习技术和全球数据分析,揭示了火星坡道暗纹实为干燥尘埃运动的产物,这一发现彻底颠覆了过去的认知,对火星现代气候、地貌演化以及行星保护政策产生重大影响。 坡道暗纹的发现历史可以追溯至1977年维京号任务拍摄的图像,其独特的暗色条纹形态随着时间缓慢淡化,生命周期从数年到数十年不等。早期研究尝试将坡道暗纹与季节性水源活动联系起来,猜测液态水或盐溶液的短暂流动造成了这些地貌特征。

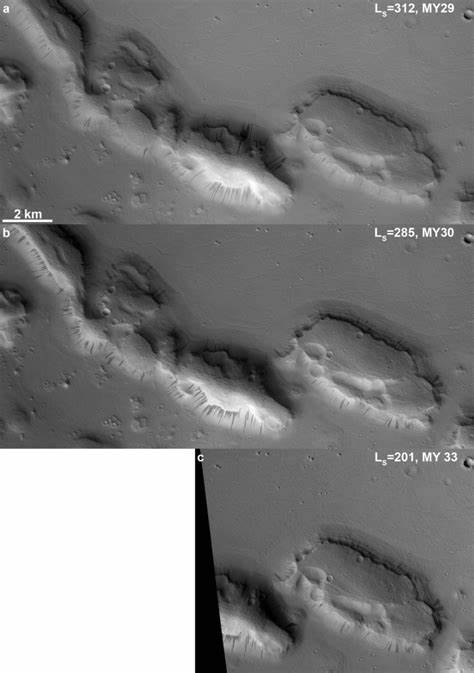

然而,这些假设在缺乏直接证据的情况下一直存在争议。尤其是伴随2011年首次观测到的季节性坡线流(Recurring Slope Lineae,RSL),科学界对于潮湿与干旱机制的争论日益激烈,得出火星表面是否普遍存在液态水的猜测。 新研究团队利用机器学习中的少样本学习方法,训练了先进的卷积神经网络在火星轨道器上下文摄像机(CTX)拍摄的数十万张图像中自动识别并定位了超过50万个坡道暗纹。相比于以往仅有的数据集,这一规模和准确度的提升,使得分析火星全球坡道暗纹的分布特征及其与环境变量的关系成为可能。研究结果显示,坡道暗纹主要分布在赤道附近尘埃丰富、热惯性较低的区域,且呈强烈的空间集群分布,这与液态水或盐水流动的季节性分布模式不符。 值得注意的是,科学家们发现坡道暗纹出现的地形多位于地势较低、坡度适中的区域,且多在反照率较高的地表覆盖层上。

这种覆盖层由非常细小的尘埃粒子组成,其粒径估计不足40微米,甚至可能低至几微米。这些细微尘埃在火星特有的风力、陨石撞击和尘暴活动的驱动下,不断沉积与活动,为坡道暗纹的形成提供了充足的物质基础。 此外,统计分析揭示坡道暗纹的空间分布与陨石撞击事件的时间和地点有一定的关联性。新近形成的撞击坑附近坡道上的暗纹数量明显增加,暗示撞击可以作为触发尘埃滑坡和条纹出现的动因。这种干燥的机械触发机制,与传统水相关理论形成鲜明对比,更符合火星现今极端干燥和低气压环境的实际状况。 进一步的研究也排除了包括尘魔(dust devils)和岩石坠落等其他潜在干燥形成机制的主导作用。

尘魔活动区域反而与坡道暗纹出现区域呈现明显空间互斥,表明尘魔虽然带动尘埃运动,却不像之前认为的那样直接促成坡道暗纹产生。岩石坠落虽然在部分特定区域与暗纹共现,但整体未表现为全球普遍性驱动因素。 热力学和气候模型的结合分析亦指出,坡道暗纹的形成时段与水蒸气含量、地表温度变化和热通量峰值存在不匹配。坡道暗纹形成的高峰期主要在火星北半球秋冬季节,而此时液态水形成条件最不利。相反,在液态水存在可能性的季节,坡道暗纹的活跃度反而较低。这表明,水分的暂时流动并非常规生因,反而是季节性尘埃沉积和机械激发的联合作用在主导着火星坡道暗纹的诞生与发展。

除了科学机制的厘清,这一研究成果还深刻影响火星未来的探索规划。坡道暗纹长期以来被视为可能存在水源的地质标志,因而被列为严格的行星保护重点区域。确认这些暗纹为干燥尘埃运动的证明,则意味着这些地区的生命潜在性较低,相关的着陆和探测任务可放宽对生物污染的限制。这不仅有助于推进更多样化的科学调查,也为送往这些区域的探测器提供安全保障,减少对火星环境的潜在干扰。 在全球尺度上,坡道暗纹的活跃还体现了火星尘埃循环的重要组成部分。研究估计,坡道暗纹每年在全球范围内输送的尘埃质量相当于数次全球尘暴释放的量,这表明这些地貌过程在调节火星大气中的尘埃动态中发挥了举足轻重的角色。

尘埃不仅影响火星气候和天气模式,也对太阳能探测器的运行效率及未来火星人类任务的环境条件产生影响。 尽管坡道暗纹和季节性坡线流在表面形态上具有一定的相似性,但多项参数显示它们是源自完全不同的机制。季节性坡线流则倾向出现在南半球较高地势和高热惯性区域,表现出更明显的向赤道倾斜的坡向,且出现的环境也更贴合液态水存在的理论条件。这强化了科学界关于两种地貌现象本质区别的观点,并指导各自独立的研究和探测策略。 总的来看,基于最新机器学习技术和丰富多样的火星轨道器数据,研究清晰地展现了火星坡道暗纹的干燥尘埃驱动机制,强调了火星现代地表环境的荒漠化与缺水本质。未来依托更高分辨率的观测和长期动态追踪,研究人员有望进一步揭示这些地貌活动的细节过程和时间规律。

同时,阐明火星尘埃循环在塑造行星表面和影响气候系统中的作用,也将助推人类对火星行星系统综合演化的认识,铺平登陆和长期驻留的道路。火星坡道暗纹的神秘面纱正在逐渐揭开,带来前所未有的行星科学研究新视野。