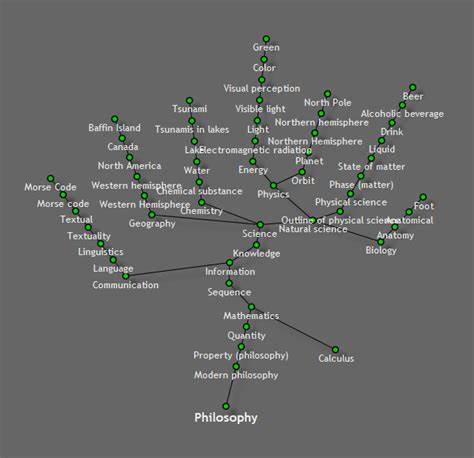

维基百科是全球最广泛使用的免费在线百科全书,几乎涵盖了人类所有领域的知识。一个令人着迷的现象是,从任何一个维基百科页面开始,如果顺序点击正文中的第一个链接,最终大多数页面都会引导到“哲学”这一条目。这一过程被称为“通往哲学之路”,不仅展现了知识之间彼此紧密关联的奇妙网络,也为探索学习带来了新颖的乐趣。 这一现象的吸引力在于它能带来源源不断的思考和发现。让人们在浏览时不知不觉进入“知识的兔子洞”,探寻看似无关的主题背后的联系。比如从“阿道夫·希特勒”条目开始,经过一连串的点击,最终会触及哲学,从个人、历史、文化到思想的高度抽象概念,体现了人类知识体系的深层融合。

这种探索同时也反映了维基百科编辑的规范和结构。条目正文中链接通常指向与主题密切相关的概念,第一个链接更常常是定义性或基础性的内容,它们构建了知识网络的性能优化路径。因此,点击第一个链接就像在知识图谱中沿着最本质的概念逐层深入,最终抵达哲学这一根基。 但是,这条道路并非对所有页面都通畅顺利。某些页面会遇到死胡同,如仅含有外部链接的页面,指向不存在的条目或进入循环的链接路径。这些情况导致浏览过程停滞或陷入反复循环,显示出维基百科内容尽管庞大,但在结构上仍存在特定局限或不完善之处。

这一现象虽然看似简单却充满深意。哲学作为思想体系的核心,承载了对存在、知识、价值、思维和语言等根本问题的探讨。维基百科中通过不断追寻第一个链接到达哲学,象征了知识回归本源的过程,是对人类认知体系按照层级划分的隐喻。 或许正因为如此,这张“通往哲学之路”的地图激励了无数维基爱好者作为一种游戏和学习的方式,让知识不仅停留在信息传递,更成为激发思考和探索的载体。用户只需输入任意维基百科页面标题,例如“瑞兹(Rizz)”、“单杠深蹲”“咖啡冲泡法”等,系统自动展示从该页面沿第一个链接逐步前进到哲学页面的路径,既直观又趣味盎然。 社区维护者和开发者也对这一项目表现出极大兴趣,他们分析路径规律、研究异常情况,尝试优化数据处理和页面链接规范,促进知识体系的合理连贯。

该现象也激发了更多创意项目,如统计不同条目到达哲学路径的长度、识别路径中断页面以及讨论如何提升维基百科整体的导航体验。 除了趣味性之外,“通往哲学”现象还传递出更深层的教育价值。它提醒人们,所有知识背后或多或少都与哲学相关,支持我们理解概念的联系与区别。在信息爆炸的时代,用这种简单实用的方式,帮助用户有效理清思路,促进跨学科知识整合,具有相当现实意义。 当然,这其中也须保持科学与理性的态度。尽管现象本身令人好奇并引发话题,但绝不能过度解读成维基百科知识架构的权威证明。

毕竟维基百科条目编辑风格不一、内容动态变化,以及算法选择第一个链接的方式也存在偶然性和偏差,这都对路径结果产生影响。 目前,许多研究和技术爱好者将“通往哲学之路”作为探讨网络结构、语义连结和页面导航行为的试验平台。在人工智能、自然语言处理、知识图谱构建和教育技术领域均能提供有益的启示。随着维基百科本身不断完善和拓展,这种现象有望持续吸引更广泛的关注和深入研究。 总之,借助“通往哲学”的探索模式,不仅能体验知识的奇妙连锁,也能够体认哲学作为知识根基的核心地位。它是一种兼具趣味与启发性的工具,激励大众以开放和好奇的心态探寻世界的丰富面貌。

无论是学术爱好者、学生还是普通用户,都能在这一旅程中收获难忘的知识乐趣和思维层次的提升。 这股现象背后凝聚了社区的智慧与努力,也鼓励人们更积极地参与到维基百科的建设和维护中,用自身力量推动人类知识共享事业走向更加系统化、完善化和普及化,为全球信息时代的文化传承贡献力量。