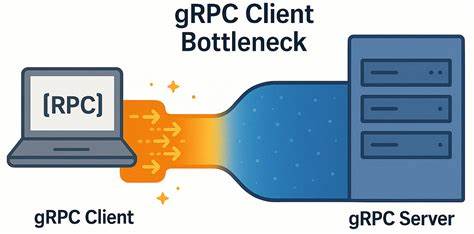

随着分布式系统和微服务架构的不断普及,gRPC作为一种高性能、跨语言的远程过程调用(RPC)框架,广泛应用于服务间通信。gRPC基于HTTP/2协议,支持多路复用并发请求和流控,理应在低延迟网络环境下表现优异。然而,最近YDB团队的深入调研发现,gRPC客户端在低延迟网络中却存在意想不到的性能瓶颈,导致吞吐量增长不理想且客户端延迟显著上升。本文将全面解析这一问题的根源,结合实际测试数据,呈现如何规避该瓶颈,实现高吞吐和低延迟的通信体验。 gRPC架构原理及性能关键点解读 gRPC的核心是通过HTTP/2协议创建多个流(streams),每个流对应一个RPC调用,从而实现同一TCP连接上的多路复用。一个gRPC客户端可以拥有多个通道(channels),每个通道一般对应一个TCP连接,用于不同的服务实例或区域。

gRPC官方文档指出,一条TCP连接下HTTP/2流的并发数是有限制的,默认为100个并发流,当客户请求并发数超出这一限制后,额外请求将被排队等待,从而产生延迟。因此,官方最佳实践建议对高负载区域采用多个通道或通道池,以分散并发请求负载。 然而,在YDB团队的场景中,他们采用的每个Worker独立通道方案并没有如预期带来理想的性能提升,反而在缩减集群节点数或者并发请求数量较高时,观察到客户端延迟持续上升,吞吐率提升不明显。深度剖析发现,所有通道意外地共享了一条单独的TCP连接,导致HTTP/2流数限制成为瓶颈。这种设计上的“多通道单连接”现象打破了官方建议的多TCP连接隔离原则,严重制约了客户端的吞吐能力。 微基准测试搭建与实验设计 为了验证和复现问题,团队基于C++实现了一个简单的gRPC ping微基准工具,模拟RPC请求无负载消息的发送和响应。

服务器端采用异步API,配置多完成队列和工作线程,确保具备高并发处理能力。客户端则创建指定数量的Worker,每个Worker独占一个同步API的通道,维持固定的并发请求数。测试在两台物理机上运行,均配备双Intel Xeon Gold 6338 CPU,网络链路为50Gbps高速链路,基础ping时延在40微秒以下。 实验结果却显示,尽管网络极为优良,客户端请求的延迟依旧远高于网络时延。随着并发请求数从1增加至20甚至更高,吞吐率的提升幅度远不及期望的线性增长,体现出严重的扩展性限制。更具体地,延迟随并发请求增多呈线性增长趋势,明显显示客户端这一端存在性能瓶颈。

深入排查网络和TCP连接 为了排除网络和服务端性能问题,使用网络抓包工具与TCP连接工具进行详细分析。结果显示网络链路无丢包、无拥塞,TCP窗口调整合理,TCP_NODELAY开启以关闭Nagle算法保护低延迟,服务器响应极为迅速。更重要的是,无论客户端Worker数量如何增加,lsof工具检测到的TCP连接数始终为1,说明所有Worker通道都共享唯一TCP连接,导致HTTP/2多路复用流限制成为瓶颈源头。 此外,抓包观察到客户端向服务器发送请求后,服务器以批量数据响应所有Worker请求,客户端发回确认后,整体链路进入150-200微秒的空闲等待状态。这种延迟与网络条件和服务器处理能力不符,指向客户端gRPC实现层面的调度机制或资源争用问题。 优化方案:多通道多连接配置与本地子通道池开启 基于发现,团队尝试通过为每个Worker创建带有不同参数的gRPC通道,迫使底层创建多条真正独立的TCP连接,有效突破了单连接流数限制。

同时,开启GRPC_ARG_USE_LOCAL_SUBCHANNEL_POOL参数,使各通道拥有独立的子连接池,避免底层资源共享引发的争用。这两种调整结合后,测试性能大幅提升:吞吐量提升接近6倍,延迟增长显著放缓,满足高并发低延迟应用需求。 相较之下,传统建议单纯使用相同配置的多通道,因连接复用机制未变,效果有限。结合异构通道参数或者本地子连接池方案,实现了“多通道+多TCP连接”的统一最优实践。 网络延迟影响对比分析 为验证瓶颈的网络环境依赖性,团队还在模拟5毫秒RTT的网络环境下重复测试。结果显示在高延迟环境中,单连接和多连接方案性能表现差异不大,且整体吞吐受制于网络时延,瓶颈位置自然转移。

因此此次发现的客户端连接瓶颈主要影响低延迟高速网络,尤其是数据中心内部或高性能专线场景下更加显著。 实际生产环境建议与未来展望 对于使用gRPC实现高性能服务间通信的工程师而言,理解和规避此类客户端瓶颈尤为重要。建议根据业务特点合理配置通道数和通道参数,避免通道复用导致的TCP连接共享。通过多通道多连接战略结合gRPC内部本地子连接池机制,能够显著释放客户端并发处理潜力,提高资源利用率。 此外,实现层面也需要关注gRPC版本升级和底层网络栈调优,结合CPU亲和性绑定(NUMA绑定)以及异步处理模型提升整体性能。YDB团队的研究表明,持续关注底层框架实现机制和网络协议栈对性能的影响,为分布式系统架构设计提供了宝贵经验。

总的来说,低延迟网络中gRPC客户端潜藏的性能瓶颈提醒我们,优化通信栈不仅要关注服务器端,更需关注客户端资源管理和多连接策略。只有全面理解和应用最佳实践,才能在分布式数据库、微服务框架和云原生环境中,实现真正高效、稳定的系统性能。 未来,社区对gRPC多连接管理机制和负载均衡策略的持续创新,将进一步推动RPC框架迈向更高的性能极限。开发者若有任何新的优化想法或实践经验,积极贡献开源社区,将共同推进高性能分布式通信技术的发展。