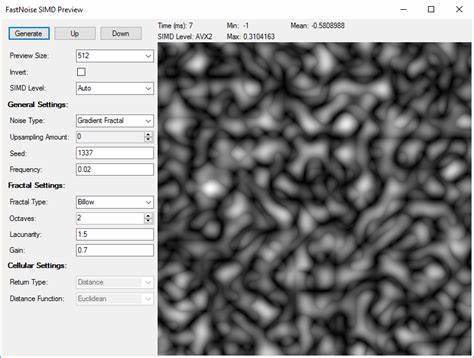

在现代计算图形和程序设计领域,噪声生成函数扮演着极其重要的角色,尤其是Perlin噪声,以其自然和连贯的纹理效果被广泛应用于地形生成、纹理合成、特效制作等多种场景中。随着硬件指令集的发展,利用SIMD(单指令多数据)技术优化Perlin噪声算法成为提升性能的关键手段,而如何有效使用SSE(Streaming SIMD Extensions)指令集,甚至做到超越现代编译器自动向量化的优化水平,便成为了一个备受关注的研究方向。理解SIMD与SSE的重要性首先需要认识到传统编译器在优化向量化代码时的局限性。编译器虽然能够自动识别部分循环中的数据并行性,实现一定程度的SIMD指令生成,但往往因依赖静态分析和保守策略,无法充分利用所有硬件特性,也难以针对Perlin噪声这种计算密集且涉及复杂数学运算的算法进行深度优化。正是在这种背景下,手工编写利用SSE指令的SIMD Perlin噪声代码应运而生。SSE指令集提供了128位的宽度,能同时处理多组浮点数,从而显著加速向量和矩阵计算。

通过精心设计的数据结构和算法流程,将Perlin噪声中重复的随机梯度计算和插值过程向量化,能实现更高的计算吞吐量。例如,在传统标量计算中,每个点的噪声值需要单独计算,而借助SSE,开发者能够一次性对多个采样点并行处理,从而减少循环开销和缓存访问延迟。优化过程中,数据对齐与内存访问模式设计同样至关重要。SIMD指令对内存地址对齐有严格要求,未对齐的数据访问可能带来性能惩罚或额外的暗开销。因此,构建适合SSE的内存布局,确保数组数据按16字节边界对齐,是提高执行效率的基础。此外,合适的预取策略能够提升缓存命中率,避免因内存访问瓶颈导致的性能下降。

理论优化之外,充分利用SSE的特殊指令,如水平加法、乘法累积和比较指令,可以简化实现,减少指令周期,同时精准控制浮点运算误差,维护噪声的平滑连续性。对于Perlin噪声而言,梯度插值阶段的加权计算尤为关键,把线性插值扩展成SSE中的矢量操作,能够确保最终的噪声输出既快速又准确。相比自动向量化代码,手工SSE实现往往能在特定硬件环境中提供更优的性能表现。通过微调指令序列和避免分支预测带来的开销,手写SIMD代码将计算流程精简至最优状态,同时充分利用CPU流水线和寄存器资源。例如,对于多核处理器,结合SSE指令和多线程并行处理,可以在保证数据一致性的前提下,以极高的速度生成大规模的Perlin噪声纹理。这种性能优势在实时渲染、高分辨率纹理生成以及科学计算模拟等应用中意义重大。

然而,手写SIMD代码也带来了维护难度提升和平台兼容性问题。不同处理器架构支持的指令集有差异,代码迁移到新的硬件平台可能需要重新优化。此外,调试和测试复杂的SIMD实现相较于标量代码更为困难,开发人员需要具备扎实的汇编语言与硬件体系结构知识。为了平衡性能与可维护性,现代开发中逐渐出现了高层次的SIMD封装库和自动矢量化工具,但在追求极致性能时,手工优化依然不可替代。总结来看,利用SSE指令集优化SCI SIMD Perlin噪声生成,是突破传统编译器自动向量化瓶颈的重要路径。通过精准设计数据布局、优化内存访问和巧妙利用SSE特殊指令,可以显著提升噪声生成的效率,满足日益增长的实时图形和计算需求。

尽管实现复杂且难度较高,但其带来的性能收益和应用场景的广泛支持,依然使得在高性能计算领域手写SIMD代码成为不可或缺的技术手段。未来,随着AVX、AVX-512等更宽指令集的普及,基于SIMD的Perlin噪声优化技术也将不断迭代升级,继续推动计算图形与科学模拟性能走向新高度。