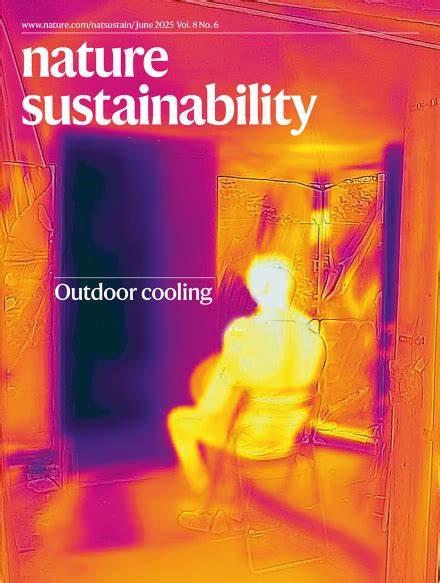

近年来,全球气候变化导致极端高温现象日益频繁且影响范围广泛,尤其在城市区域,热岛效应使户外环境温度升高,严重影响人体舒适度和健康安全。传统的空调系统虽能有效降低室内温度,但在开放的户外空间使用则面临效率低下和能源浪费的问题。针对这一难题,加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究团队开发出一种创新的辐射冷却技术,有效让户外温度“感受”降低多达10华氏度,突破了现有降温手段的限制,具有广阔的应用潜力和社会价值。 辐射冷却是指利用物体通过红外辐射向天空散发热量,实现能量净流出,从而降低物体自身温度的现象。这种机制不仅自然环保,而且不依赖于传统能耗大的制冷剂和机械设备。过去在建筑节能和室内降温领域,辐射冷却已显示出显著成效,但其在开放空间应用仍面临诸多技术挑战。

譬如,辐射冷却结构通常采用不透明且隔热性能弱的材料,这限制了视野和安全感,使诸多公共场所难以推广。 为解决视觉封闭带来的安全和心理不安,UCLA团队提出了结合水冷铝板和半透明红外反射薄膜的新型结构设计。水冷铝板作为主动冷却元件,通过冷水循环保持低温,吸收并转移周围环境热量。而红外反射薄膜则能有效反射人体和周围环境发出的红外辐射,同时保持良好可视性,确保人员在降温空间内能够看到外部环境,极大增强了使用者的安全感和舒适体验。这项设计不仅实现了辐射冷却的功能,还兼顾了透明度与通风性,大幅提升了户外降温装置的适用性。 在实地测试中,该技术通过搭建约10平方英尺的“降温帐篷”,结合铝制水冷板、辐射冷却屋顶材料与半透明红外反射薄膜形成一个微气候降温舱。

测试场所包括UCLA校园及圣费尔南多跳蚤市场等户外环境,气温约在摄氏29度(华氏85度)左右时,该装置内部的平均辐射温度仅约为摄氏25.5度(华氏78度),相比周围的热辐射环境降低了近11华氏度。受试者普遍报告,在该空间中的体感温度显著下降,凉爽感和舒适度大幅提升,即使在烈日暴晒下,用户依旧能长时间停留不感不适。 “辐射温度”这一理念本质上解释了为何人在不同地表材料覆盖下,尽管空气温度相同却有截然不同的体感温度。例如穿过柏油路面和草地的人,虽然环境温度一致,但在草地阴凉处会感觉更加凉爽,因为草地反射和吸收热辐射的特性优于柏油。这种现象启发了UCLA团队调整设计思路,将重心放在调控近距离辐射热源,以创造局部微环境的温感差异。 在城市热环境管理上,这一辐射冷却技术提供了实用且具可持续发展的解决路径。

城市热岛效应不仅降低了户外活动的可达性与舒适度,还增加了城市能源消耗和相关的碳排放压力。传统通过种植树木、建设遮阳棚来创造阴凉空间虽然有效,但受限于空间和维护成本。新一代辐射冷却装置为建设低碳、智能、可移动的户外降温空间提供了全新维度,其低成本和易于扩展的特点,使其可以灵活部署在公共交通站点、公园、广场等各类人流密集且缺少自然遮荫的场所。 此外,这种设计充分考虑到社会公平问题,尤其是弱势群体在炎热天气下的生理和心理健康保障。城市规划结合此类技术,有望在热环境恶劣区域提升热舒适度,缓解热应激的健康危害,减少因热浪导致的疾病和死亡风险,有力推动城市气候适应战略的实施。 学术界和业界对该技术未来的潜力充满期待。

研究团队正在持续优化材料性能和系统集成,力图实现更高效的能量管理和更强的环境适应性。例如,提升薄膜的红外反射率,降低成本;结合太阳能板实现自给式运行;开发可折叠、便携的模块化设计,方便快速部署和收纳。这些创新将推动辐射冷却设备从实验室走向日常生活,助力全球绿色低碳转型。 长期来看,辐射冷却技术与智能城市理念紧密结合,将成为智慧热管理系统的重要组成部分。通过物联网和传感技术,实时监测和调控局部温度,实现因地制宜的动态响应,不仅提高户外空间的功能性,更促进公共健康,推动生态文明建设。 综上所述,加州大学洛杉矶分校的辐射冷却研究,为缓解城市热浪挑战提供了创新而务实的方案。

该技术不仅有效降低了户外环境的体感温度,还兼顾了空间安全性和视觉透明度,极大地扩展了辐射冷却应用的场景和可能。随着技术日益成熟和推广力度加大,辐射冷却或将在未来城市建设和人居环境改善中发挥越来越重要的作用。为建设更宜居、绿色、可持续发展的城市,持续推动此类技术创新与应用至关重要。