过去一个世纪,动物农业经历了前所未有的工业化进程,极大地提升了肉类、蛋类和奶制品的产量与可及性。这种高度效率化生产满足了庞大的人口需求,使得曾经稀缺且昂贵的动物产品变得普及且负担得起。然而,背后隐藏的却是动物福利的重大隐忧。为追求经济效益,养殖过程中常常牺牲动物的福祉,导致大规模动物饲养环境恶劣,动物遭受痛苦与折磨。社会对这种现象的反感正逐渐增长,人们渴望更人道、可持续的养殖模式。很多人因此呼吁减少或彻底禁止动物产品消费,转向素食或回归传统小规模农耕,但这些倡议往往难以适应全球化、技术驱动的发展趋势,也面临推广和执行的巨大阻碍。

面对现实与理想的冲突,技术乐观主义者提出了不同的解决思路:通过科技创新,重塑动物农业模式,实现既能保证产量丰富又能符合伦理标准的农业系统。 技术乐观主义的核心理念在于,不必为了治理负面外部性就完全放弃工业化成就。相较于“去增长”思维——要求放弃现代化便利,回到过去简单生活——技术乐观主义相信,通过科学突破,可以消除系统性问题,同时延续现代生活的丰富性。随着气候变化领域成功应用科技解决方案如太阳能、电动汽车等经验,动物农业也拥有广阔的创新空间和潜力。 替代蛋白、细胞培养肉等新兴技术是动物科技乐观主义的典型代表。它们致力于摆脱传统养殖对动物的依赖,创造非动物源性肉类产品,减轻动物屠宰的痛苦和环境负担。

虽然目前这类技术尚面临成本高昂、消费者认可度有限等挑战,但无疑代表了未来发展的方向之一。然而,这并不是唯一的路径。革新传统动物养殖过程本身同样具有巨大意义。 例如“胚胎性别鉴定技术”(In-ovo sexing)在禽类养殖中逐渐推广。这项技术的出现有效避免了数以十亿计的雄性蛋鸡雏被活体粉碎的残酷现象。通过在孵化前精确识别胚胎性别,仅孵化雌性鸡,有望大幅提升禽业的人道标准。

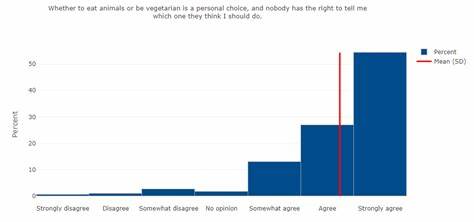

类似的技术还有农场监测系统利用机器视觉做到实时健康与福利监控,智能设备能够实现水生动物收割的无痛捕杀,以及现场孵化技术减少动物运输和应激。这些科技进步正一步步缩小人与动物间的痛苦鸿沟。 动物福利问题的道德紧迫感由其规模决定。全球每两年屠宰的动物数量约等于人类历史上的总和,不仅数量庞大,养殖条件恶劣更令人震惊。现代社会普遍认同动物具有感知痛苦的能力,且对虐待动物的行为持否定态度。但与此同时,个人饮食自由的观念根深蒂固,阻碍了过于激进的变革尝试。

技术乐观主义避免了简单诉诸个人禁食或回归传统的不现实诉求,强调制度与技术升级才是改善路径。 实现可扩展的高福利农业系统需要跨越技术和投资的双重壁垒。目前,动物农业在农业投资领域里严重资金短缺,缺乏足够的研发与推广力度。相比之下,欧洲领先于美国的情况尤为明显。借鉴清洁能源从无到有、技术进步推动产业革命的经验,农业科技必须获得更多资金支持和政策鼓励,吸引更多创新创业力量参与。只有这样,才能形成产业生态,助推技术成熟并实现规模应用。

各种农场动物福利技术的进展让人看到另一种未来图景:动物能够免受饥饿、疼痛及不必要的痛苦,享受适宜的医疗与活动空间,最终在快速无痛的方式下结束生命。尽管目前还未达到理想状态,但科学与企业界的持续努力正推动这个目标日益接近现实。科学家与伦理学者共同参与技术设计,确保创新符合伦理标准,体现人类对弱势生命的关怀。 形成更具人道性的现代化动物养殖体系,需要社会整体思想观念的转变与科技行动同步推进。公众参与度、消费习惯、政策制定、企业责任等多重因素都将影响发展轨迹。推广科技乐观主义思维,引导公众理解技术创造成果能够兼顾效率与福祉,是实现目标的关键。

只有消解因变革成本和路径不确定性带来的恐惧与抵触,才能凝聚更广泛支持。 作为一个整体战略,动物科技乐观主义建立在清晰而务实的认识上:动物农业的未来不应是简单的关停或颠覆,而需通过科技创新实现系统内的优化与升级。节约资源、降低动物痛苦、保留食物丰富性三者兼得,才能真正回应人类对食物安全与道德责任的双重期待。展望未来,创新将不断涌现:从基因编辑、人工智能监控,到精准营养与行为改善技术,都有望成为推动动物福利的新动能。通过与产业合作、政策支持和公众教育的深度结合,科技乐观主义或将引领全球走向一个更加仁慈且高效的农牧业新纪元。