随着社会的不断进步和组织规模的不断扩大,治理结构的能力也在显著增强。从古代以有限政府为主导的社会,到如今政府逐渐渗透并管理更多领域,能力治理(competent governance)作为一种强势的社会管理机制,其带来的影响值得我们深入反思。能力治理虽然有望解决传统竞争机制难以克服的协调和市场失灵问题,但在提升社会效率和秩序的同时,也隐藏着无法忽视的潜在风险。 治理的核心任务在于协调和管理社会资源,保证社会稳定运行。传统上,竞争被视为激发创新和适应的主要动力,而政府治理则被看作是规则制定和秩序维护的保障。在历史上,大部分社会政府仅掌控社会活动的极小部分,依赖分散的私营和小型组织进入市场竞争,保持了文化多元和社会适应性的活力。

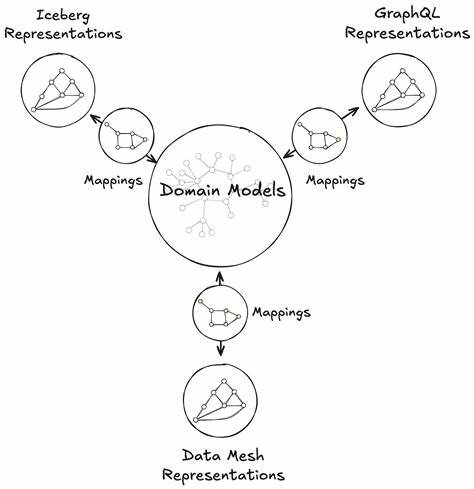

例如,古埃及和中国在大规模灌溉项目等需要集中协调的领域展现出更强的政府职能,但整体上,有限政府模式长期盛行。 然而,近几个世纪以来,全球治理范围和能力显著扩展。工业革命带来了组织规模的空前增长,政府和非政府组织在更大空间尺度上,承载起越来越多的社会责任。这一变革背后的驱动力或许包括治理能力本身的提升、对治理需求偏好的变化以及现代社会日益复杂的协调挑战,例如战争规模扩大、生产和贸易网络加深。这些因素共同促使能力政府逐渐取代纯粹的市场竞争,成为社会的主要调控力量。 能力治理的提升无疑带来了更高效的问题解决方案。

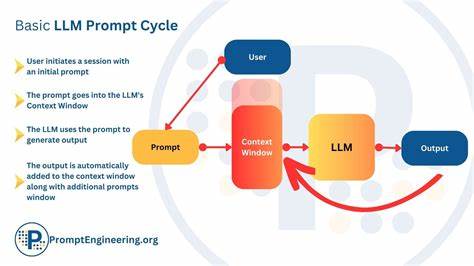

在许多社会事务中,政府的有效干预可以弥补市场失灵,降低无序竞争带来的资源浪费和社会冲突,提升社会整体运行效率。同时,一个更为精密和强大的治理体系也有助于形成规模经济,促进跨区域合作,推动公共利益的实现。 但这种趋势同样引发了对社会适应性——亦即社会面对环境变化的调整能力的担忧。传统市场竞争环境激发多样的文化和行为实验,多样性促进创新与进化,驱动社会不断调整和适应。但如果治理能力过强,反而可能降低内部竞争和创新的空间,造成文化和制度的僵化,使得社会失去应对未来不确定性的弹性。 更为有趣的是,新兴的治理模式如“理性治理”(futarchy)提出了基于结果的决策机制,承诺能够大幅提升决策的科学性和有效性。

这种治理方法依靠预测市场来评估政策效果,期望实现更优的社会结果。假如这一机制能够成功推广,将极大提升政府的治理能力和影响力,带来组织体量的显著扩张,甚至出现全球治理联盟或者世界政府的可能。 然而,强势治理的双刃剑属性也因此更加凸显。治理能力越强,社会对政府政策的依赖越深,治理目的选择就显得尤为关键。如果治理被赋予以解决文化衰退和社会失调的使命,或许能有效引导社会走向更稳健和适应性的未来。但若治理目的偏离公共利益,或者被少数权力集团利用,则风险显著增加,可能加剧社会分裂,导致文化演化停滞甚至倒退。

此外,能力治理往往伴随着自由空间的压缩。越来越多领域内的严格监管、政策干预及规范性约束,可能令个人和组织的行为选择收窄,社会活力和创造力面临挑战。现代社会财富总量增长的背后迭加着自由度的下降,社会成员对政府管控的依赖度增强,但同时也感受到了权利和自由被侵蚀的潜在威胁。 社会对能力治理的接受度也存在显著的群体差异。调查和观察显示,女性、专业人士等群体往往倾向于支持更具管理性和父权式的政府角色;而男性、移民、企业主及工人阶层更倾向于反对过度干预,更加珍视自由和自治空间。这种分歧背后可能根植于意识形态差异和深层心理诉求,也加剧了政策制定和社会走向的不确定性。

历史上各类文明中,治理与社会竞争形态多种多样。比如古希腊城邦的治理更强调社会惯例和自我调节,而非严苛的法律管控,反映了权力的分散和地方自治相结合的微妙平衡。现代民主制度虽然自诩代表人民意愿,但其双党制结构往往导致政治极化和权力垄断,限制了政治参与的多样性。 因此,能力治理的未来不仅是技术和制度设计问题,更是政治哲学和社会价值选择的问题。中央集权和分散权力的争论,本质上是对社会组织形式和权力分配的深层思考。对治理目的的审视,对自由与效率的权衡,将决定未来社会的走向。

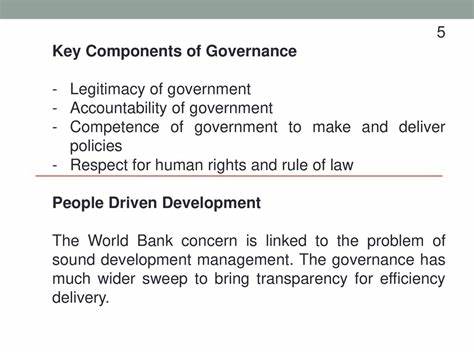

面对能力治理带来的机遇与挑战,社会需要建立健全的监督和问责机制,确保治理权力的透明、公正和为公共利益服务。同时应鼓励多元文化和竞争机制共存,保持社会的创新动力和自我调节能力。引入前沿治理机制如理性治理须谨慎对待其潜在副作用,避免权力过度集中和社会适应性丧失。 展望未来,能力治理的发展势不可挡,但如何善用这一力量,将决定我们能否破解文化漂移和社会衰退的难题,实现持久稳定和繁荣。社会各界需积极参与这一过程,推动治理机制趋向理性、包容和适应,并预防治理过度带来的负面后果。唯有如此,能力治理才能真正成为推动人类社会进步的利器,而非束缚我们发展的枷锁。

。