有机分子在宇宙中扮演着不可或缺的角色,尤其是在星际空间中,它们不仅是复杂化学反应的参与者,也是构建生命基础的关键元素载体。然而,星际空间充满了极端环境,诸如强烈的紫外辐射和高能宇宙射线,这些因素对有机分子究竟意味着毁灭还是考验?最新研究表明,一种被称为复发荧光(Recurrent Fluorescence,简称RF)的机制,帮助这些分子有效地抵御破坏性辐射,维持其自身的结构完整性,从而得以在极端条件下生存并发挥作用。这一发现为人类理解宇宙中有机物质的稳定性和演化提供了崭新的视角。 在星际空间,尤其是寒冷且稀薄的分子云中,存在着大量的多环芳香烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs)。这些分子以其稠环结构和丰富的碳元素含量,成为星际碳库的重要组成部分。据观测显示,PAHs占据了星系中碳元素的10%至25%,在宇宙有机化学中具有举足轻重的地位。

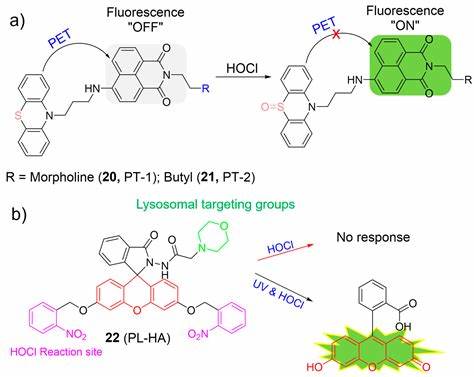

通过例如詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)等高灵敏度的红外观测技术,科学家们不仅能探测到这些分子的存在,还能解码它们的红外光谱特征,进一步揭示它们在宇宙中分布的广泛性和多样性。 然而,不同于地面实验室温暖平静的环境,星际空间的有机分子常年遭受高能紫外线和宇宙射线的轰击。这些辐射不仅会激发分子能级跃迁,还可能导致分子离子化、破碎甚至彻底瓦解。因此,理解这些分子如何避免解离,长期保持稳定状态,是宇宙化学研究的难点之一。 在传统观点中,PAHs在受到激发后,通常通过红外辐射(IR emission)将过剩的能量释放出去,完成所谓的辐射冷却过程。然而,最近一项由国际团队完成的实验和理论研究揭示,尤其对于封闭壳层多环芳香烃的离子体,有一种更为高效的能量散逸机制发挥着关键作用,这就是复发荧光。

复发荧光是一种特殊的荧光表现形式,指的是当一个分子在激发态经过非辐射过程下沉到较低的电子态后,吸收环境或自身余热而再次被激发,继而发射光子返回基态的现象。这一过程循环往复,显著提高了能量释放效率。实验中,研究者利用位于瑞典斯德哥尔摩的DESIREE电静电离子束存储环,模拟了星际极低温度(约13开尔文)和超低压条件,将特定的封闭壳层PAH——例如茚基阳离子(C9H7+)置入这一环境后激发,观察其能量释放机制。 结果显示,茚基阳离子即使携带远超其解离阈值的振动能量(高达5.85电子伏特),依然能够通过复发荧光和红外发射协同作用,高效地进行辐射冷却,有效避免分子碎裂。尤其是在高激发能量条件下,复发荧光主导了冷却过程,优于单纯依赖红外辐射的冷却效率。这些实验数据与基于主方程模型和从头算分子动力学模拟的理论计算高度吻合,进一步证实了复发荧光在分子能量衰减与稳定性维持中的重要性。

这一发现不仅刷新了人们对宇宙有机分子存续机制的认知,更影响了星际化学模型的构建。此前,因缺乏复发荧光机制的考虑,传统模型难以合理解释封闭壳层PAHs在星际气云中为啥能比预期更大量且更加稳定地存在。通过对复发荧光过程的纳入,模拟结果显著提升了对星际有机化学复杂体系的预判能力,有利于解释星际碳循环和有机分子演变的长期动态。 从更广阔的角度来看,PAHs作为碳元素巨大的储存库,它们的稳定存在为宇宙中更复杂有机物质,包括生命前体分子,的形成提供了可能性。理解PAHs的能量管理机制使科学家们得以更好地揭示星际分子化学的起源路径以及宇宙生命化学的潜在基础。在未来,结合JWST等先进空间观测平台不断积累的高分辨率数据,以及地面实验装置的持续优化,期待对复发荧光等分子物理过程的认识进一步深化。

此外,复发荧光概念不仅局限于天体物理和宇宙化学领域,其在材料科学、分子物理及纳米技术领域也具有启示作用。例如,基于分子能量多次转移激发发光的机制,可能催生新型高效发光材料、传感器乃至量子信息系统。理解星际有机分子的能量调控原理,为跨学科研究打开了新的方向。 总之,复发荧光作为一种巧妙的能量散逸策略,极大提高了封闭壳层多环芳香烃在极端星际环境中的存续概率,确保了这些关键的有机碳分子在宇宙中扮演稳定且持久的角色。它不仅挑战了传统对辐射冷却机制的认知,也为未来宇宙有机化学及生命起源研究奠定了坚实基础。随着科技的进步和观测手段的提升,科学家们将能够更透彻地探索和揭示宇宙中更多神秘的有机分子生存策略,进一步解密宇宙化学的深层机理。

。