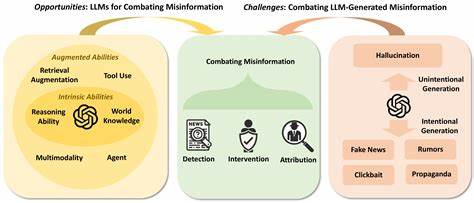

随着大语言模型技术的不断成熟,内容创作领域正经历着翻天覆地的变化。传统意义上,作者的价值在于原创内容的产出,但如今,越来越多的写作工作被AI辅助甚至代替。不少人担忧,作者特别是长篇内容创作者,在这样的大环境下是否还能保持竞争力,如何重塑自身的市场地位成为了亟待思考的问题。 首先需要明确的是,大语言模型虽然能够处理海量信息、生成多样化文本,但它们本质上是基于已有数据和人类创作训练而成的工具。某种意义上,LLMs是对过去作者作品的高度整合与再加工。因而,作者的原创积累恰恰成为形成大模型数据基础不可或缺的一环。

正如数字化图书馆是文化资产的集合,作者的内容积累是推动智能模型“学习”的关键原料。 在这样的背景下,作者的竞争优势不再仅仅是“写文本”,而是转向如何将自身知识体系结构化、模块化,形成“思维数据包”(datapacks)以便更高效地被大模型利用和调用。通过将书籍、文章和研究成果转化成可被上传至大型语言模型的专业项目,作者能够实现内容的智能化扩展,给读者或用户带来贴近个性化需求的深度服务。 举例来说,如果一位管理学领域的作者撰写了一本《工程执行官入门指南》,读者不仅可以购买实体或电子书,还可将该作者的“数据包”上传到特定的LLM项目中,获得针对自身背景定制化的执行计划推荐和持续互动建议。这不仅提升了内容的实用价值和互动体验,也赋予作者极强的长尾价值,突破传统阅读的单向获取模式。 技术本身固然重要,但长期沉淀的写作经验、知识体系和专业洞见才是作者能否在自动化时代脱颖而出的决定性因素。

拥有独特视角和跨领域综合能力的作者往往能够创造出更具深度和广度的内容,满足高阶用户对准确性和创新性的追求。大语言模型目前并不具备真正的“原创思维”,它们的价值更多体现在“理解&组合”,而非自我创新。 另一个不可忽视的竞争优势是作者对内容的主导权。虽然多数模型使用未经作者允许的数据训练,但拥有内容原始版本的作者可以主动构建数据包,设定使用场景并且跟踪反馈,进而不断优化产品与服务。例如在企业培训、专业咨询及知识管理领域,作者自主设计的智能内容平台能够实现知识服务的精准匹配及价值最大化,构成无法轻易复制的壁垒。 此外,随着读者与机器的交互模式日益普及,作者们可以利用智能代理和自动问答系统,实时应答复杂问题,甚至在自己不便即时回复时,通过搭建专属项目为读者提供连续支持。

这种高效响应不仅提升用户体验,也强化了作者品牌与权威的认可度,使内容生态更加活跃和可持续。 虽然大语言模型在改写和生成文本方面显示出惊人能力,但对于文化、情感、伦理及复杂背景理解仍有限。人类作者则能将情感共鸣、细微语境及独特文化元素融入文字,创造更具感染力和生命力的作品。这种无法完全被机器复制的人文价值得以长久留存,也促使作者在内容差异化竞争中占据优势。 未来的发展趋势可能是人机协同而非单纯取代。作者不妨将大语言模型视作强大的创作助手,利用它来辅助资料整理、草稿生成和内容迭代,腾出更多时间专注于思考、创新与精炼。

通过与AI的深度结合,作者能够打造更具深度与广度的知识体系,开拓崭新的创作边界。 总的来看,大语言模型时代的作者竞争优势在于内容的原创积累与专业沉淀、对信息进行智能化包装形成专属数据包、发挥人类独有的创造力与情感表达,以及主动利用AI工具构建互动式内容生态。掌握这些核心优势,作者不仅能够保持价值,也将开启内容创作的新纪元。 随着技术进步和市场需求不断演变,未来作者的角色将更加多元和复杂。唯有坚持深耕专业领域,持续提升内容质量与用户体验,才能在大语言模型浪潮中稳步前行,实现更大的影响力和商业价值。