近年来,量子计算技术的进步不断吸引全球科技与安全界的高度关注。作为密码学中广为应用的加密算法,RSA凭借其基于大整数分解难题的安全性,被广泛用于保护网络通信、金融交易与敏感信息。然而,近日中国上海大学科研团队利用由D‑Wave Systems打造的量子退火处理器,成功破解了一个22位的RSA整数,这一成果无疑在全球引发了对量子计算在破解传统加密算法潜力的热议。RSA算法自1977年问世以来,以其安全性强、实施方便而成为数字时代的基石。但正如所有依赖数学难题的加密机制一样,随着计算能力的提升,破解的可能性逐渐变得不再遥远。传统计算机需要次指数级的时间来分解大规模的半素数,目前已知最大被破解的RSA密钥长度为829位,而2048位及以上密钥仍被认为安全。

然而,量子计算的出现为这一局面带来了潜在颠覆。上海团队此次突破,虽只破解了22位的RSA整数,密钥长度相较于现实应用存在巨大差距,但其意义在于展示了量子硬件与创新算法的协同升级。他们通过将因式分解问题转化为一种二次无约束二进制优化(QUBO)问题,利用量子退火处理器在超低温环境下,让量子比特通过能量屏障隧穿,实现对问题的全局搜索,从而找到正确的因式分解结果。这种方法不同于通用门型量子计算机上运行的Shor算法,后者需要大量纠错机制且当前尚难以实现大规模实用。量子退火不具备通用计算能力,但在组合优化问题上表现凸显优势。此次实验还拓展应用于置换网络结构的密码算法如Present和Rectangle,标志着量子计算对多种常见加密形式产生实质威胁的首次突破。

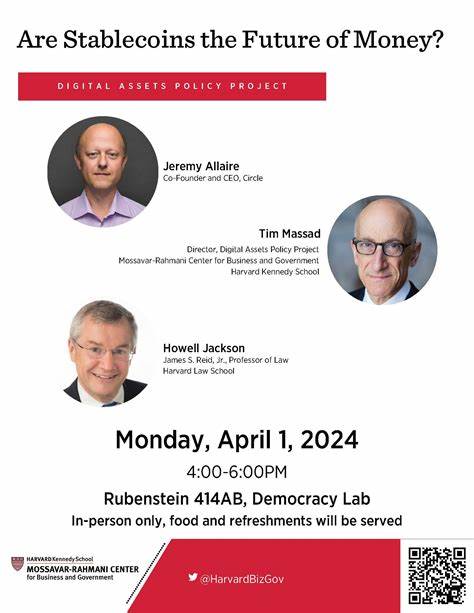

对于网络安全行业而言,上海团队的成果既是警钟也是方向标。研究者指出,降噪技术与量子比特之间耦合系数调整令噪声降低,提高了退火计算的正确率,为未来攻破更长密钥打开可能性。同时,D‑Wave公司计划推出具备7000多个量子比特的新型处理器,配备更优拓扑结构,提升量子比特之间的连接性,将进一步推动量子破解技术进步。面对这一挑战,全球加密社区已加快步伐推动后量子密码学标准制定。美国国家标准与技术研究院(NIST)自2024年以来陆续发布基于格理论的多项加密标准,并在2025年确定了面向下一代加密体系的HQC算法作为选定标准之一。此举旨在通过引入抗量子攻击的安全机制,构筑起新的信息防线。

专家一致呼吁企业与政府机构开展密码库的审计,识别依赖易受量子攻击算法的系统,提前规划替代方案。采用量子安全库如Open Quantum Safe、部署混合密钥交换机制,以及确保密码敏捷性以便未来平滑过渡,成为现实可行的应对策略。同时,长远保存高度敏感数据的机构面临更大压力。医疗健康记录、基因组文件、国家外交通信等信息在未来数十年仍需保持机密性,不得不提前布局兑换安全算法。历史经验亦警示我们,密码学领域的突破往往迅速从理论走向实践。1998年仅用25万美元构建的机器便攻破了之前的DES算法,四年内即推动了安全标准全面升级。

因此,尽管目前量子退火破解的密钥长度有限,但技术不断积累和优化,未来影响不可小觑。在技术细节方面,量子退火算法与Shor算法相比有自身优势与不足。Shor算法理论上能多项式时间内完成大整数分解,但现实中门型量子计算机的错误校正和量子比特数量限制尚未突破。退火算法绕开了这些限制,通过优化问题求解发挥优势,但其时间复杂度仍呈指数增长,使得超大密钥突破仍需时日。目前研究依赖大量经典计算辅助,以增强计算结果的准确性和稳定性。尽管如此,上海大学团队的成果打破了此前19位密钥破解的瓶颈,削减了每变量所需量子比特数,启示了优化路径。

网络安全行业的专家普遍认为,加速推进新型抗量子算法的产业部署,强化密码系统的灵活性和应对能力,是当下的优先任务。企业不仅要技术上做好准备,更需提升全员安全意识,将密码更新视为长期的基础设施项目,避免突发安全事件带来的巨大损失。展望未来,量子计算的进一步突破不可逆转地改变了数据安全格局。无论是量子退火还是通用量子计算机,密码学都将进入激烈的变革期。适应新环境,需要政府、企业与学术界的深度协作,共同推动技术创新与标准建设,保障数字世界的可信赖运行。在量子计算浪潮下,数字安全的未来充满挑战也孕育机遇。

通过理解量子技术破解RSA的原理与现况,积极采取科学且稳健的防范措施,社会才能在新时代的技术革新中立于不败之地。