公元前216年8月2日,罗马军团在意大利炎炎烈日下严阵以待。这是罗马史上规模最大的一次集结,近八万人整装待发,等待冲锋的号令。对面,高卢战争名将哈尼拔带领着兵力约为罗马一半的卡尔塔军队,但他却展现出非凡的军事智慧。结束这场战役时,约五到七万罗马士兵阵亡或被俘,剩余的士兵溃不成军。这场被后世称为“卡尼困境”的惨败,成为罗马历史上最惨痛的挫折,也为我们解读成功陷阱提供了珍贵范例。 卡尼问题并非古战场的专利,而是一种普遍出现于组织、企业乃至个人层面的现象。

当一个体制坚信既定模式的绝对有效性时,渐渐放弃对环境变化的敏锐感知,便无意中为失败埋下了伏笔。正如罗马军队长期依赖的军团体系和战术被哈尼拔利用转败为胜,现代社会中许多企事业单位也面临着“成功成为失败的源头”的困境。 罗马军事体系的经典之处在于其高度规范化与纪律性。士兵配备统一装备,接受同样训练,战斗中采用轮换阵型,能够持续施压且避免士兵过度疲劳。该体系战胜多方敌军,形成一种强烈的自信,使领导层认为无需对既定方法做出根本调整。然而,这种坚固的体系同时也孕育了致命的盲点。

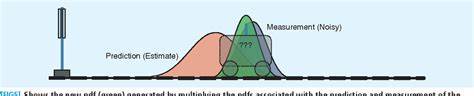

他们对环境变化的敏感度降低,抗拒异端理念,导致在遭遇哈尼拔的新式阵型时无法快速调整。 哈尼拔通过对罗马战术和心理的深刻理解,将战争推向了新的高度。面对罗马军队深厚的阵形,他采用了不寻常的凸起式阵型,将弱者置于中心,而强劲的部队安置于两翼。中心队伍缓慢而有控制地后撤,诱使罗马军队不断推进。罗马指挥官误判这种后撤为敌军溃乱的信号,于是深入推进。最终,哈尼拔的两翼部队合围,将庞大的罗马军团堵死在中央,造成了惨烈的屠杀。

这种战术设计巧妙地击中了罗马军队的认知漏洞。罗马士兵和指挥官被自身的成功经验所蒙蔽,陷入确认偏误,只接受符合其固有认知的战况,忽视反面信号。加深了集体思维的影响,使质疑战术的声音被边缘化。例如,共同执政官保卢斯虽持疑虑,但受制于同僚的压力未能调整计划。这种心理障碍与军事技术缺陷结合,导致灾难性的后果。 将卡尼困境放置于现代语境,我们可以清晰看到类似格局。

柯达公司发明了数字相机,却因对胶卷业务的过度依赖,忽略了技术发展的本质变革,最终被数字化浪潮淹没。百视达拒绝从实体租赁店转向流媒体平台,错失了收购Netflix的良机。诺基亚深陷硬件创新的舒适区,对智能手机潮流反应迟缓,失去全球统治地位。这些企业的悲剧皆源于成功经验固化导致对新模式的抵触,形成了致命盲区。 事实上,技术和商业领域中不乏汉尼拔式的颠覆者。美国数字设备公司(DEC)通过开发小型计算机快速撬动了老牌巨头IBM的领域。

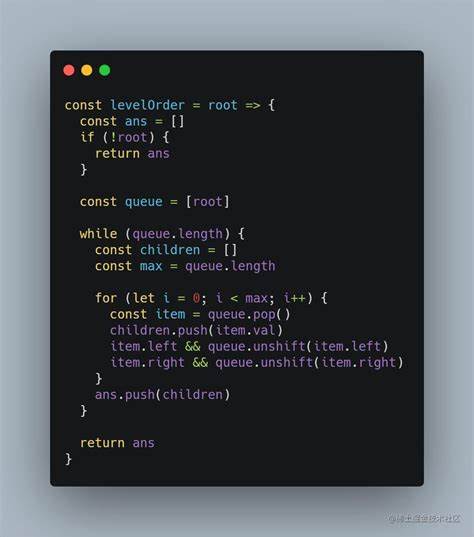

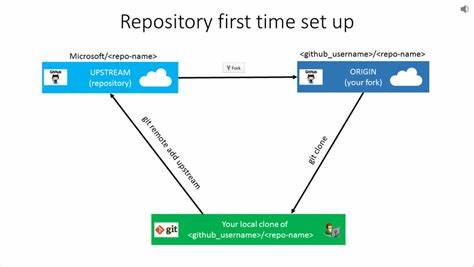

苹果推出以软件体验为核心的智能手机,击败了诺基亚固守的传统硬件思维。微软的Office套件利用图形用户界面革命了文字处理和电子表格软件市场,蚕食了曾经一统天下的WordPerfect和Lotus。这些案例诠释了如何通过识别并利用竞争对手的心理与思维盲点,实现颠覆式创新。 规避卡尼困境需要组织主动实践多元思维和反思机制。设立“红队”模拟假设敌方策略,强制质疑既有方案有助于捕捉潜在风险。注重分析近失事件而非单纯表扬成功,更能揭示体系漏洞。

鼓励建设性的异议声音,避免群体思维抑制创新。构建多元认知框架,定期进行“时间位移”提问:“若从零开始,我们是否会采用相同策略?”这些方法有助于从根源上抵御路径依赖和失败陷阱。 历史证明,罗马后来采纳了“法比安战略”,即回避大规模正面交锋,以消耗敌人优势,最终战胜哈尼拔。这一转变并非易事,违背了罗马人传统的直接进攻荣誉观念,却为其后续胜利奠定基础。同理,现代企业与组织在严峻形势前,也需勇于舍弃惯性思维,拥抱灵活、适应时代的策略改变。 卡尼困境并非仅因个别领导者失误,更是系统性思维框架老化的结果。

历史与现实中许多失败皆源于全面认知的缺失和对转型的抗拒。成功的经验教训告诉我们,过去的胜利不仅不会自动转化为未来的保障,反而可能成为未来败局的陷阱。正如乔治·皮克特在葛底斯堡战役后坦言:“我一直认为联邦军有它的作用”,有时对手的卓越与超前视野才是击败我们的关键。 纵观卡尼困境的影子在历史与商业领域的反复出现,不断提醒我们审视自身路径依赖与固有假设的重要性。保持警惕,主动挑战成功经验,向“法比安式”审慎与灵活学习,是避免被困自身成功迷障的有效途径。唯有如此,组织与个人才能在变化莫测的环境中,化危为机,稳步前行。

。