人工智能领域的快速发展已经深刻改变了各行各业的运行模式,从自动驾驶到医疗诊断,无不展现出惊人的潜力。然而,传统观点认为人工智能模型的训练需要海量数据量的支撑,这不仅增加了时间与成本,也对数据的获取与处理提出了严峻挑战。近期一项重磅研究颠覆了这一认知,揭示了大型语言模型仅通过学习一个恰当的示例便可实现复杂任务的显著提高,甚至达到或超越了传统模式下成千上万训练样本的表现。研究表明,这种“一示例强化学习”(1-shot RLVR)策略通过强化学习技术,显著提高模型在高级数学问题上的准确率,将准确率从初始的36%提升到了惊人的73.6%。不仅如此,这种提升在多个数学基准测试中表现稳定,平均准确率从17.6%翻了一番上升至35.7%。该发现的意义不仅限于数学领域,研究进一步发现,这一方法在其他复杂的推理任务中也取得了卓越效果,例如在ARC-Easy和ARC-Challenge这类评价体系中的表现同样显著提升。

其效果类似于教授一个人如何抛接橙子,结果发现他甚至能够轻松玩转更复杂的链锯抛接,这充分体现了这种方法的广泛适应性和迁移学习的潜力。关键在于选择的训练示例并非必须具备极高的难度,而应该是模型已经部分掌握的内容。换句话说,这种方法是基于已有知识的强化与提升,而非从零开始的全新学习。就像让一条鱼记起游泳的感觉,而不是试图教它爬树一样,这种“贴合”现有能力的示例能够最大限度激发模型潜能。更令人惊喜的是,模型在掌握这唯一示例后,不仅没有陷入性能瓶颈,反而在解决新问题时准确度不断攀升,最高可再提升近10%。这种“后饱和度泛化”现象说明模型在学习过程中的探索与自我改进能力远超预期,展示了其内在的动态适应性和持续学习潜质。

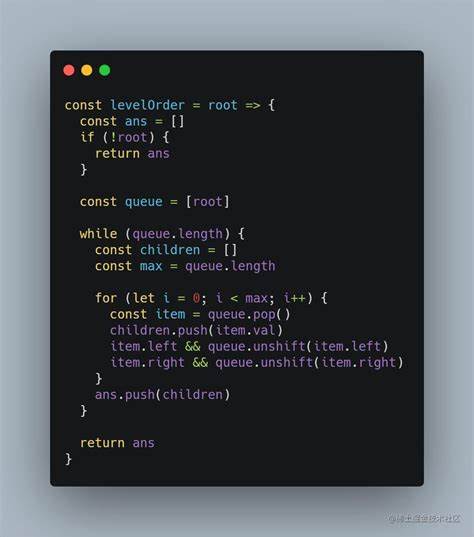

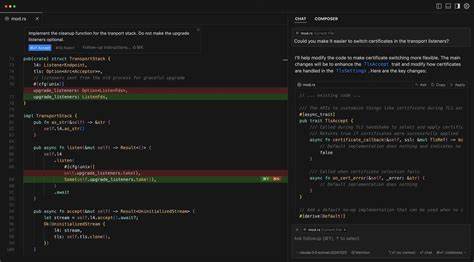

一个趣味性的发现是,即使训练时模型的输出陷入了看似无意义的多语种混杂语句——这通常被视作过拟合的明显信号——模型在其它任务上的表现依然优秀。这种“说着暗号却能解方程”的现象显示了模型内部复杂且高效的信息编码方式及其抗干扰能力。研究团队测试了从较大规模的7亿参数模型Qwen2.5-Math到较小的1.5亿参数模型多个版本,一致验证了该方法的有效性。某些较小模型在稳定性方面需要多一个示例助力,但即便如此,两示例的训练仍明显优于传统的数千示例训练。研究进一步揭示了影响上述提升的关键机制,包括“策略梯度损失”这一强化学习中至关重要的优化目标,以及“熵损失”,即鼓励模型尝试创新思路的探索行为,后者甚至能单独提升性能多达27.4%。该发现犹如告诉AI“大胆尝试,尝试不同”的秘诀,极大激发了其潜在创造性。

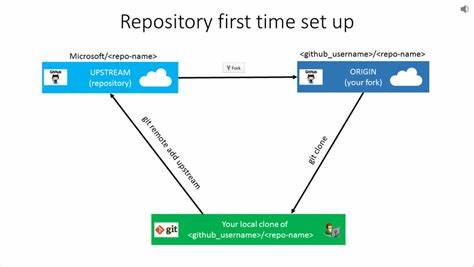

同时,研究还发觉错误标签对模型表现的影响极具“趣味性”:模糊或者看似合理的错误答案比明显荒谬的错误更容易误导模型,这似乎表明AI具备区分“被欺骗”和“被愚弄”的能力,进一步体现了其处理复杂信息的智慧。从整体角度看,这项研究对优化人工智能训练范式意义深远。它告诫我们,数量庞大的训练数据固然重要,但“质”才是关键。选择合适且与模型已有知识契合的“那一个示例”远胜于盲目堆积海量样本。这对于数据稀缺或标注昂贵的场景尤为重要,比如医学影像分析、罕见语言处理或者某些专业领域的模型训练。未来研究者可专注于提炼优质数据、设计更具洞察力的训练示例,进一步推动AI广泛应用。

此外,该方法有望被推广至代码生成、自然语言理解和现实世界中复杂且无标准答案的任务,激发AI模型在未知领域的自主探索与灵活应对能力。研究者也正致力于寻找更有效的方式来引导模型多样化思考,避免过度拟合单一范例带来的局限,平衡模型发挥创造力与保持准确性的关系。此项研究震撼了人们对于机器学习数据需求的传统理解,揭露出大型语言模型蕴藏的巨大潜能——它们不需要再“学习新把戏”,只需被“提醒会用手中的本领”。这种发现不仅挑战了现有技术路径,还为AI民主化奠定基础,使得资源有限的研究团队和企业得以利用少量优质数据实现高质量模型训练,极大降低了进入门槛。但同时,也引发了关于如何精准寻找最优训练示例这一新难题。未来科研社区将面临在海量数据中找到“那一针见血”训练样例的挑战,同时深挖这一“一示例强化学习”背后的理论机理,全面理解其为何能引发“后饱和度泛化”,以及如何将其普适应用于各类任务体系。

总结来看,人工智能训练正迎来范式转型的关键时刻。该研究不仅揭示了AI快速学习能力的潜在边界,更证明了“小而精”训练方法的巨大价值。对于广大从业者、科研人员和企事业单位而言,这预示着未来AI训练的方向将更加高效且智能。少量优质数据的挖掘和利用将成为制胜之匙,推动智能系统更快、更强、更精确地服务于现实世界的复杂需求,开启人工智能发展的新纪元。