近年来,众多右翼人物和与右翼思想相关联的科技企业创始人,纷纷从托尔金的奇幻巨著《魔戒》中汲取灵感,为其公司命名。Palantir、Mithril、Narya、Anduril、Erebor等名字出现在不同的科技与防务企业中,引发外界对其文化象征及意识形态倾向的广泛关注。这股命名热潮不仅反映了《魔戒》对当代政治精英的文化吸引力,也揭示了他们对自身价值观和企业使命的投射。深究缘由,可以发现右翼人物借用《魔戒》命名其企业,既是对托尔金世界象征意义的认同,也是对现实政治经济形势与自身角色定位的一种隐喻表达。然而,这种取名背后往往存在对托尔金作品的浅层理解,更多是基于表面符号而非深刻解读。 首先,从文化认同角度分析,《魔戒》作为20世纪最具影响力的奇幻文学作品,其中蕴含的中世纪主义、英雄主义和对秩序的维护,恰恰契合了许多右翼人士推崇的价值观。

例如,Anduril这个名字源自书中传奇之剑,象征权力恢复与正义挺立。将防务科技公司命名为Anduril,表明其创始人与企业宣称的使命存在共鸣——守护国家安全和秩序。类似地,Mithril是传说中的珍稀金属,代表卓越和稀有,作为风险投资公司名称,暗示公司对创新与价值的追求及其精英地位。 其次,右翼人士对托尔金作品的偏爱与其意识形态不无关系。托尔金自身曾明确表示,其作品并非直接政治隐喻,但由于《魔戒》中关于善恶对决、命运以及小人物挑战强权等主题,容易被不同意识形态借用解读。右翼科技巨头如彼得·蒂尔(Peter Thiel)和政治人物如美国副总统JD·万斯(JD Vance)通过为旗下资本管理公司选用《魔戒》中的Narya、Mithril等名称,无疑是在构建一种身份认同,将自身描绘成新时代的“护戒使者”,面对复杂世界保持主人翁精神和守护价值的责任感。

这种符号化的身份体现,有助于强化其个人品牌和企业文化的凝聚力。 然而,专家指出,这种命名趋势往往停留在对《魔戒》的浅显理解层面,没有深入探讨托尔金复杂的世界观和作品中的道德模棱两可。《魔戒》的故事并非简单的绝对善恶对立,而是充满矛盾和多元价值选择,强调谦卑、牺牲与合作,而非单纯的权力争夺。右翼企业借用《魔戒》名称,更多是出于对其中力量象征与英雄主义标签的认同,而忽视了其宽容复杂的人文内涵。这种浅层解读导致企业形象更多呈现出硬核、果断甚至排他性的印象,反映出现实政治中的极化趋势。 除此之外,选择《魔戒》命名还在一定程度上体现了科技界对虚拟与现实结合的审美品味。

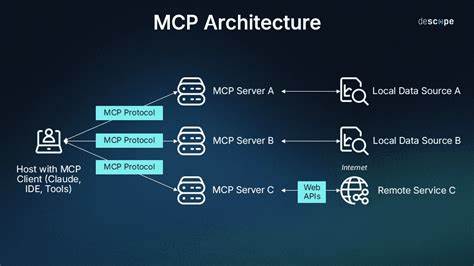

《魔戒》作为奇幻与冒险的代表,塑造了丰富的符号体系和充满想象力的世界观,而科技公司尤其是那些涉足人工智能、大数据和防务技术的企业,往往需要塑造超越现实的未来感和神秘色彩。Palantir这个来源于“透视石”的名称,暗示其信息洞察能力和对复杂数据的掌控,精准地传递出企业愿景与技术优势。此类命名不仅满足了企业的市场传播需求,也效仿了奇幻文学中“力量象征”的传统结构,增强品牌的故事性。 从政治文化的宏观视角看,右翼人物冠以《魔戒》元素为企业命名,也表现出对传统价值与秩序的渴望。当前全球政治动荡与社会分裂加剧,许多保守派思想家力图寻求根基感和安全感。《魔戒》的英雄史诗和中土世界的秩序重建故事,提供了一种理想化的蓝图,有助于右翼精英塑造自身在现代复杂体制中“守护者”的形象。

命名策略成为他们文化话语的一部分,对外传达稳健、使命感和力量的信号。 同时,这一现象也反映了科技与资本权力在当代政治中的深度交织。彼得·蒂尔、JD·万斯等人物不仅是资本运作的主体,更是影响政策走向的重要力量。他们借助《魔戒》赋予的文化资本,增强了企业的英雄叙事感,助推企业愿景在公众与投资者心中稳固其特殊地位。批评者认为,这种利用热门文化符号进行品牌包装的做法,掩盖了企业背后的政治操控和权力扩张,值得警惕。 综上,右翼人物将《魔戒》元素用于企业命名,是多重文化、政治和商业因素交织的结果。

一方面,这反映了他们对托尔金作品中象征意义的认同与投射;另一方面,则暴露了对作品内涵的浅层接收和对权力象征的强调。此命名潮流不仅是个人文化品味的体现,更是当前美国及西方右翼政治经济生态中的一种隐秘语言和身份展示。在全球化和文化多元化的语境中,这种现象也提示我们审视文化符号被不同群体如何重新诠释,并警觉其背后潜藏的政治诉求与意识形态偏向。理解这一趋势,有助于深入洞察现代科技资本与政治力量在文化领域的互动及其对未来社会形态塑造的影响。