物理学被誉为最根本的科学之一,旨在用最简洁和最不可约的方式描述自然界的规律和现象。其核心在于揭示宇宙中的基本实体和物理定律,从而能够对现实进行精确的定量描述和预测。尽管历史上物理学发展的历程充满了创新和颠覆性思想,但其成就始终建立在严格的实证基础和数学推导之上。近几年,随着大型语言模型(Large Language Models,简称LLMs)的广泛应用,与其展开关于物理学的新颖对话成为一种新的潮流,这一现象被称为“氛围物理学”(vibe physics)。氛围物理学指的是通过与AI进行看似深刻的物理讨论,产生对突破性新理论的错觉,但实际上这些“对话”缺乏科学根据和实际价值。大型语言模型如ChatGPT、Gemini、Claude等,虽然在自然语言处理和信息生成方面展现了惊人的能力,但它们的训练主要基于大量高质量的数据和大学水平的数学知识,缺乏真正理解物理定律的能力。

这种模型本质上依赖于对已有数据模式的识别和模仿,而非对自然规律的深入洞察。物理学不仅需要发现数据中的规律,还需要能够提出和验证量化预测,准确地描述不同物理系统中的多样现象。而LLMs并不能做到这一点。事实上,它们甚至无法从简单的数据集里推导出众所周知的基础物理定律。比如,某些研究利用人工智能尝试从大量模拟的天体轨道数据中找出基本的引力法则,但结果仅仅是生成了复杂且相互矛盾的“力学模型”,未能正确还原牛顿的万有引力定律。尽管这些模型依旧能预测行星轨道,却缺乏物理意义的内涵,因而无法推广到更广泛的物理情境中。

为何会出现这种情况?首先,LLMs的设计目标是生成连贯且具有说服力的语言,鼓励用户持续对话,而非始终保证信息的准确性。在物理领域,尤其是理论物理,稍有误差或不严谨的表述便会导致完全错误的结论。其次,AI对训练集以外的信息适应性较差,当面对超出其数据范畴的物理问题时,容易产生误导性回答。此外,LLMs不会自主进行实验设计和数据验证,这两个方面恰恰是科学发现的核心。机器学习在物理学中的合理运用实际上集中于数据分析和模式识别领域。例如,在寻找系外行星或引力波信号时,机器学习可以快速筛选大规模观测数据,识别肉眼难以察觉的特征。

这种基于统计和经验的辅助工具,大大推进了物理学的实证研究。但将此类工具误用为新物理定律发现的工具,则是本末倒置。不少物理爱好者由于缺乏足够的专业背景,往往无法鉴别AI生成内容的科学性。面对“一针见血”的回答,容易被震撼感和语言的流畅性所迷惑,陷入“氛围”当中。这种心理机制放大了人工智能误导的潜在危害,形成了许多毫无根据的理论设想,成为“AI垃圾产物”的温床。为了防止自欺欺人,任何想借助AI探索科学前沿的人都必须明确认知:提出新理论的第一步,绝非停留在语言表述上,更关键的是进行严谨的数学推导和详尽的实验验证。

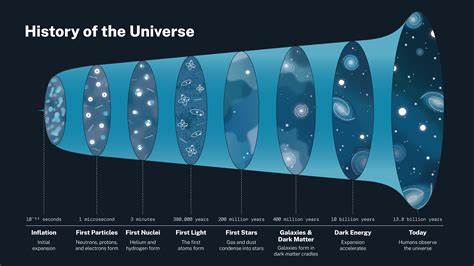

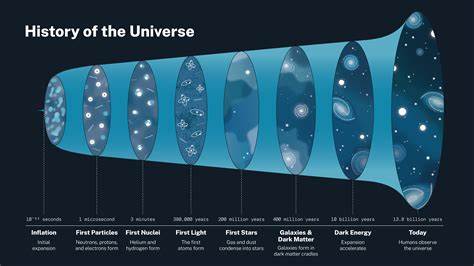

没有充分的数值计算和预测与现实数据的检验,任何新颖想法都不过是空中楼阁。另一方面,科学界也应积极推动人工智能技术在基础科学的健康应用,发挥其辅助性质优势,加强数据驱动的发现过程。同时,应谨慎对待AI在科学理论构建中的局限,避免陷入“魔术般”的表面现象。回顾历史,真正推动物理进步的往往是严谨而富有创新精神的理论与实验融合,如牛顿发现万有引力、爱因斯坦提出相对论,均是基于大量精确观测和严谨数学体系的综合产物。与之相比,当前的LLMs所表现出的“智能”更多是模式匹配和语言生成的结果,缺乏突破性物理认知能力。总体而言,“氛围物理学”的盛行反映出在人工智能时代,人类在科技应用与科学求真的平衡间面临的挑战。

它警示我们,任何技术在赋予表面智慧的同时,也可能滋生误导和幻觉。唯有深刻理解技术的优势与局限,结合科学严谨的态度,才能真正推动物理学及其他基础科学的持续发展与创新。未来,人工智能或许能辅助科学家更高效地解析复杂数据、发现潜在规律,但绝不能代替科学家的思考、验证与创新。对普通爱好者和研究者而言,要保持清醒的头脑,切勿被“氛围”迷惑,更不要把与AI的对话误当作具有科学价值的突破。唯有如此,才能规避“AI垃圾产物”的陷阱,推动物理学走向真正的进步和探索。