随着人类探索宇宙的步伐不断加快,如何实现以光速的百分之二十速度将微型探测器送达邻近恒星Alpha Centauri,成为现代航天研究的核心课题。光帆这一概念作为突破传统推进方式的创新方案,借助地面高功率激光的辐射压力推动,令旅程速度大幅提升。近年来,采用纳米技术打造轻质高反射材料的研究成果层出不穷,但如何在保证极低质量的同时实现大面积且高效的光子晶体镜面,成为限制星际光帆实际应用的关键难题。最新发表的研究显示,基于五边形晶格结构的光子晶体镜面设计,结合神经拓扑优化技术,突破了传统光子晶体的设计瓶颈,为光帆制造与性能提升带来了革命性变化。光子晶体是一种通过周期性调控材料折射率,实现对光波精准反射和传输控制的结构。传统研究通常采用方形或六角形晶格设计,能实现高反射效率却对制造工艺提出极高要求,特别是最小特征尺寸与材料厚度之间存在难以兼顾的矛盾。

降至纳米级厚度的单层光子晶体虽然轻便,但面临反射带宽狭窄以及制造复杂度高的挑战。五边形晶格的设计突破了这一局限,以独特的几何排列和多样化孔洞尺寸组合,实现了更为宽广的反射频谱与更强的结构稳定性。神经拓扑优化技术的引入,是成功实现该突破的核心。不同于传统的迭代和经验驱动优化方法,神经拓扑优化利用卷积神经网络与物理仿真相结合的方式,在庞大的设计空间中智能搜索最优结构形态。这种方法不仅有效减少了试错周期,还能自动平衡设计目标之间的复杂权衡,比如加速距离、制造成本与结构强度。研究中,对光帆反射结构的优化不仅聚焦于提升最大可达到的速度,还将激光照射时间和费用纳入考量,实现在满足制造门槛的同时减少发射总成本。

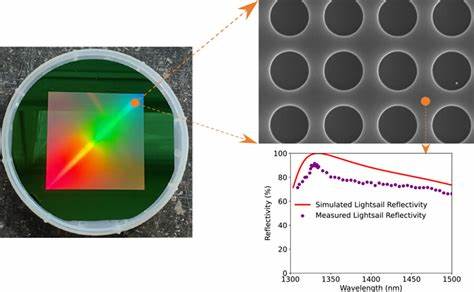

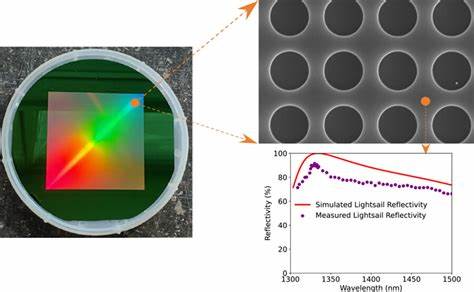

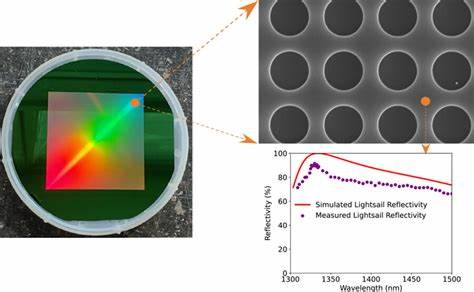

具体地,五边形光子晶体镜面在具备足够最小特征尺寸以适配主流光刻工艺的同时,保持了近99%的高反射率,并显著减少了所需光照时间,降低了百万级欧元的激光能量费用。材料选择方面,硅氮化物(SiN)因其低光学吸收、高机械强度和成熟的CMOS兼容工艺,被确认为理想候选。经过神经拓扑优化,五边形晶格的SiN薄膜呈现出独特的孔径分布,该结构保证了反射性能和物理强度的最优平衡,且提高了制造过程的产率和良品率。实验部分展示了采用该设计制造出的60×60毫米,厚度仅200纳米的悬空单层光子晶体膜,拥有超过15亿个纳米级孔洞。该膜实现了业界最高的纳米光子学结构长宽比,且制造成本相比传统工艺降低了近9000倍,这在保持大面积尺度的同时极大地提升了工业化生产的可行性。此外,该光子晶体膜在实验室条件下表现出接近仿真预测的光学性能,验证了设计与制造工艺的可靠性。

光帆在加速过程中,由于飞行速度增加导致激光频率发生多普勒红移,需要材料反射特性覆盖更宽波段。五边形光子晶体通过多孔径和多形态结构分布,在宽波段内维持高反射的同时,避免了传统设计的性能急剧下降。优化结果表明,以最小加速时间作为目标时,五边形光子晶体设计相较传统六角形或方形晶格节省了数分钟的加速时间,这在整体发射成本中可节约百万欧元的支出,尤其在需要大量光帆同时发射的“散弹”部署策略中更具经济价值。在维护制造与成本优势的同时,五边形结构更高的面积填充率有利于热辐射散发,提高光帆在激光照射下的热稳定性,减少因高温而导致的材料损伤风险。该结构的机械强度也更利于承受激光加速带来的巨大应力,降低了飞行中断裂的概率。未来,集成多目标优化算法将进一步增强光子晶体设计的综合性能,通过结合热力学、结构力学及光学稳定性考虑,为商业级星际光帆实现提供更为完善的方案。

随着光刻及纳米制造技术的不断提升,利用成熟的光刻方法大规模生产此类高性能光子晶体薄膜将成为现实,极大推动星际航行技术的产业化进程。五边形光子晶体镜面的出现,为星际光帆材料设计带来了革新思路,不仅突破了材料的质量、反射带宽和制造复杂性之间长期存在的矛盾,更为成本控制与大规模生产铺平了道路。借助神经拓扑优化实现的创新设计,不仅强化了光帆加速性能,还显著降低了发射及制造费用,推动了“突破之星”计划向实际发射目标迈进。未来,随着神经网络优化技术与纳米制造协同发展,基于五边形光子晶体的光帆有望成为人类迈向邻近恒星必不可少的动力载体,开启新纪元的星际探索之门。