随着人类探索宇宙边界的步伐不断加快,推动星际航行的关键技术不断演进。其中,激光驱动的光帆技术成为实现“以光速五分之一速度飞往阿尔法·半人马星”等雄心勃勃目标的核心动力方案。作为突破现有推进极限的关键,光帆材料的设计与制造面临前所未有的挑战。尤其是当光帆尺度扩展至平方米甚至平方米级别时,如何在超轻质量的同时实现高反射率以提升加速度,成为材料科学和光学工程领域研究的重中之重。最新研究显示,基于五边形光子晶体镜面的创新设计,结合神经网络驱动的拓扑优化方法,不仅有效提升了光帆的加速性能,同时大幅降低了制造复杂度和成本,彰显了这一新型结构在未来光帆应用中的巨大潜力。 传统光子晶体结构多采用方格或六角形阵列,这些周期性二维纳米孔阵列能通过调控材料的折射率周期,从而实现对光波的高效反射。

单层硅氮化物(SiN)光子晶体薄膜因其低吸收性质和极低质量优势成为光帆设计的优选材料,但在反射宽带和结构可制造性方面仍存在局限。五边形光子晶体镜面则利用独特的非传统晶格拓扑结构,通过多尺寸多形状孔洞排列,实现对不同波长的多峰谐振,进而拓宽反射带宽。这种宽带反射能力尤其适应光帆在高加速过程中产生的多普勒频移需求,确保光帆始终能高效利用激光推动力。 除了光学性能的突破,制造成本和大规模制备能力也是评估光子晶体光帆可行性的关键指标。研究人员运用神经拓扑优化(neural topology optimization)技术,利用深度学习模型重新参数化设计空间,使光子晶体结构在满足制造工艺最小特征尺寸限制的同时,优化其结构性能。这种融合机器学习与物理仿真的方法大大降低了试错成本和优化时间,实现了设计与制造的有机统一。

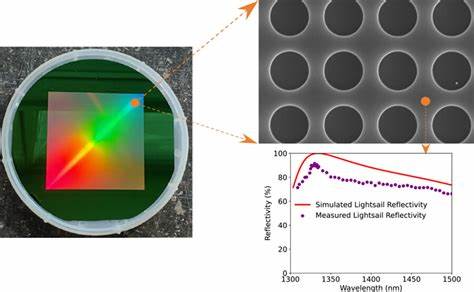

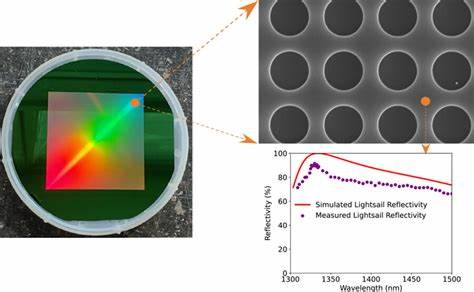

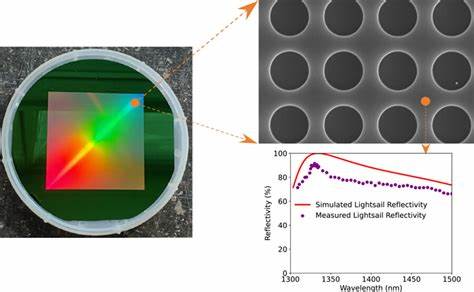

相较传统电子束光刻需耗时数年,利用365纳米波长的光刻工艺结合优化设计,将单层200纳米厚、面积达数万平方毫米的光子晶体制造成本降低近9000倍,突破了大尺寸高长宽比纳米结构制造的极限。 通过实验验证制备的60×60毫米大面积单层光子晶体膜,表明该高长宽比(长宽比达十万级)结构在保持应力和几何形状稳定性的同时,实现了设计期望的光学性能。无皱折的薄膜在机械张力作用下稳定悬浮,避免了因振动和温度变化引起的光学性能波动。这种稳定性对光帆高速加速过程中避免结构破裂和保证稳定飞行至关重要。此外,测试光谱与仿真结果高度一致,证实了该设计的可行性和可靠性。 经济层面,光帆任务采用“散弹式”发射策略,需批量制造数以万计的光帆。

过高的个体制造成本将极大增加整体任务预算。五边形光子晶体设计通过协调反射率、面积填充率(Area fraction)及最小特征尺寸,在提升制备良率和耐用性的同时兼顾光学性能,实现了加速时间与制造成本间的优化平衡。加速时间的缩短直接带来激光能耗降低,进一步减小发射成本。强化的机械韧性和调节的孔洞密度也为光帆的散热管理和应力分布提供了有力保障。 这一研究结合了凝聚态物理、纳米制造和人工智能优化技术的多学科交叉优势。基于此,未来光帆制造将趋向于采用大型光刻掩模批量生产,同时结合机器学习驱动的快速设计迭代,推动光子晶体材料向更薄、更强、更广谱的方向发展。

持续深化材料吸收特性的理解也有助于提升高功率激光照射环境下的稳定性,避免热失效和结构破坏。 随着大型光子晶体镜面尺寸的不断扩大和制造工艺的不断成熟,相关技术将在多领域拓展应用。包括高性能激光反射镜、宽带光学滤波器、高灵敏度光学传感器,甚至自适应光学系统中。其在航天领域中的应用不仅限于光帆推进,还可能催生全光驱动的姿态控制和轨道修正技术。 综上所述,五边形光子晶体镜面为实现大尺寸超轻量可扩展光帆提供了一条切实可行的新路径。通过神经拓扑优化实现从设计到制造的全链条集成,极大增强了光帆反射性能与加速效率,同时兼顾了经济性与可制造性。

这些进展不仅推动了Starshot等星际飞行计划的技术基础,也为未来光学纳米结构的设计与应用开辟了全新范式。未来研究应继续探讨多目标优化,涵盖热力学、结构强度及材料吸收稳定性,全面提升光帆系统的实用性与可靠性。光子晶体光帆技术的持续革新,将助力人类开启超越太阳系的星际探索征程,使科幻梦想逐步走向现实。