在现代企业管理和组织运作的复杂环境中,决策过程的有效性直接关系到组织的成败。随着信息流通的加速和组织结构的日益复杂,越来越多的企业面临着一种独特的决策反模式现象,称为“决策游客”(Decision Tourists)。这种现象形象地描述了那些参与决策但又缺乏深度责任感和实际影响的群体,他们如同游客一般匆匆过客般地参与决策,却并不真正承担后果。本文将深入探讨这一现象背后的机制,揭示“决策游客”与“本地决策者”两者在组织中的角色差异及其对决策质量的深远影响。 所谓的“决策游客”是指在组织决策过程中虽有发声权或参与权,却没有在决策结果中承担实际责任的决策参与者。这一群体的特征是信息有限,缺乏对组织实际运作环境的熟悉感,更重要的是,他们对决策后果没有真正的“皮肤在游戏”——即没有直接的利害关系。

就像一名旅游者初到陌生国度,面对异国文化和复杂地形,缺乏足够的环境适应能力和长期投入,他们往往表现出谨慎甚至保守的态度,且容易迷失方向。 与“决策游客”相对的是“本地决策者”,即那些深入了解组织环境和业务背景,且对决策后果直接负责的成员。正如居住在某地的本地人,他们熟悉地形、气候和社会环境,对问题和挑战有更深刻的感知和理解。更重要的是,他们承担着决策的风险和责任,这使得他们更加关注决策的执行和后续影响,并且能够迅速响应变化调整策略。 企业组织中“决策游客”现象的根源在于多方面。首先,层级组织结构常常强调广泛的参与和层层汇报,试图通过集体智慧降低风险,结果却导致决策效率降低。

出于对过去决策失误的补偿心理,管理层往往倾向于涉及更多的不直接相关方参与决策,导致决策过程冗长且难以统一意见。不同参与者因时间、经验、兴趣和认知的差异,使得共识难以达成,进而产生决策僵局。 其次,决策层之间存在的信任缺失也是导致“决策旅游”现象不可忽视的因素。管理者在面对复杂且不确定的情形时,常常选择将问题上级汇报或者转交他人处理,以避免承担责任。这种“决策逃避”行为进一步导致决策过程中的权利混乱和职责不清,使组织文化中潜滋暗长一种回避风险和责任的倾向。 “决策游客”的介入虽有时被视为获取多元观点和广泛反馈的正面举措,但其带来的负面影响更为显著。

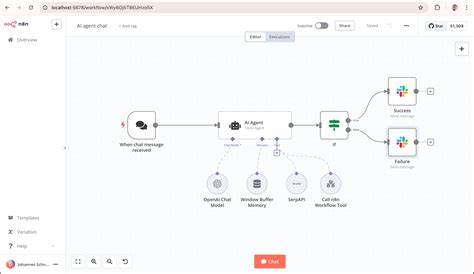

由于缺乏对决策影响的直接体验,他们往往持保守态度,不愿承担风险,导致决策缺乏果断和执行力。此外,频繁的意见输送和反馈请求让“游客”们在多个决策事件中来回穿梭,增加认知负担和上下文切换的难度,反而扰乱了专注与深度判断。 面对这些挑战,企业必须在决策权限设计和流程优化上进行改革。首先,应明确“决策游客”与“本地决策者”的角色分工,将决策参与权归属到真正受决策影响的人手中,限制无关人员的干预,从而提高决策效率及责任感。同时,增强所有参与者对决策背景和上下文的理解是降低“游客”效应的重要路径。通过提供更完善的决策支持系统,例如实时数据分析、情境模拟和透明的决策流程,让参与者能够更快更准确地适应环境,缩短“决策游客”的适应期。

另一个值得关注的策略是建立“决策信誉体系”。类似于电商平台的用户评价机制,通过对决策质量、及时性和后果的实时反馈,形成一种组织内部的信任机制。参与决策的成员可以根据自身的决策记录和执行效果积累信用,激励更负责任和更具专业素养的决策行为。该机制不仅提升了透明度,还为持续改进决策体系提供了重要依据。 更广泛地,提升组织的决策文化至关重要。管理层需要营造一个容错且鼓励尝试的环境,让决策者能够勇于承担责任,也能从错误中学习。

这样既保障了决策的探索性,也防止了“决策旅行者”因恐惧承担责任而逃避参与的现象。同时,组织应重视教育和培训,提升所有成员的决策素养和认知能力,使他们能够在复杂情境中理性权衡,做出更优质的决策。 总之,“决策游客”这一反模式的存在反映了现代组织在决策体系设计与执行中的深层次矛盾。只有充分理解游客与本地人在决策中的差异,深刻认识到责任感、上下文理解及信任的重要性,企业才能有效破解这一困局。通过合理划分权责范围、引入先进的决策支持工具以及培育正向的决策文化,组织不仅能提升决策效率,还能增强整体竞争力与适应力。未来的组织决策,将越来越依赖于科学、透明和负责任的决策过程,淘汰“决策游客”式的浅尝辄止,走向深耕细作的本地智慧。

。