多年来,脾脏在医学界一直被视为一个相对“可有可无”的器官,主要负责血液过滤与免疫调节。然而,随着中国南京科学家们的开创性研究成果问世,这种传统认知正受到彻底颠覆。由南大团队领衔开展的研究,利用脾脏独特的多孔结构和丰富的血液供应优势,将其转变为一种强大的器官制造和再生中心。这一突破不仅意义深远,更有望引领再生医学迎来新时代。脾脏具备天然的生物环境,适合种植和支持各类生物工程细胞存活、发育和功能发挥。相比于肝脏等传统的细胞移植部位,脾脏能够大幅减少免疫排斥反应和血管再生不足等障碍,实现移植细胞的高效存活和整合。

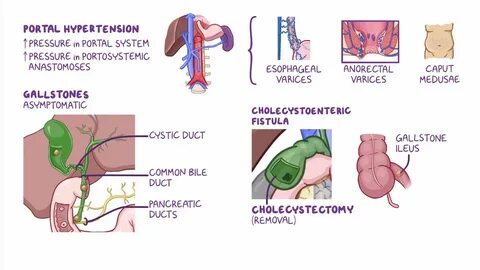

凭借这一优势,科学家们首次提出将脾脏作为复杂再生组织的“培养皿”,为糖尿病等代谢疾病带来革命性治疗方案。糖尿病在全球范围内患者众多,尤其是1型糖尿病需要频繁注射胰岛素以维持血糖平衡。而胰岛移植虽提供了部分替代方案,但肝脏等传统受体环境常常引发炎症反应和细胞损伤,导致移植失败率高。南京团队开发出的“活盾”生物复合系统,通过多层肝细胞包裹胰岛细胞,形成一种“隐形斗篷”保护被移植细胞免受宿主免疫攻击。同时,利用血小板衍生的成纤维细胞打造即时生存支架,为细胞构建良性微环境,大幅提升移植成功率和细胞功能保持。动物模型实验结果令人振奋,携带该保护系统的脾脏移植胰岛在近一年内持续维持正常血糖水平,且所需供体细胞量减少了40%,为解决全球器官移植短缺问题提供了实质性突破。

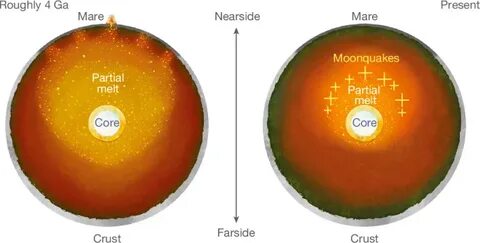

进一步的研究融合纳米技术,对脾脏组织微环境实施精细分子层面调控。通过注射设计的纳米颗粒,重塑细胞外基质,加强血管生成同时精准免疫调节,使脾脏真正成为定制化、可扩展的生物反应器。该平台不仅促使胰岛在异种灵长类动物模型中的成功发育,也展示了跨物种器官再生的巨大潜力。这意味着未来通过脾脏可实现个性化且无需大型手术的体内器官制造,彻底改变传统器官移植范式。除了糖尿病治疗,脾脏的再生能力已被验证适用于多种器官功能的恢复。肝脏功能的部分逆转以及甲状腺组织的成功移植,均体现了脾脏作为多功能生物工厂的广泛应用前景。

尤其是在灵长类动物体内产生人类胰岛素的能力,象征着该领域已迈入面向临床的关键阶段。相较于复杂的外科移植操作,脾脏基于超声引导的精准注射技术,无创性强、恢复快,极大提升患者的就医体验和手术安全性。此外,通过优化供细胞量和合理利用异种细胞资源,研究团队有效缓解了器官捐赠不足的长期难题。此次研究不仅从生物学和材料学角度将脾脏重新定义,还实现了临床医学中的跨界融合,开创了以自体脾脏为“培养皿”的再生治疗新模式。未来,结合诱导多能干细胞技术及纳米医学的进步,将进一步提升脾脏再生平台的细胞特异性和组织集成度。科学家们描绘出一幅未来画卷:患者仅需自体细胞注射,即可在体内定制生成所需器官,实现从应急替代向主动修复的治疗跃迁。

面对全球超过五亿糖尿病患者的公共健康挑战,脾脏再生医学的突破将带来广泛而深远的社会效益。此项技术不仅优化了“被废弃”器官的价值,还彰显了现代医学与多学科交叉创新力量的结合,是未来个性化医疗体系的核心基石。南京团队的努力不仅为减轻患者痛苦和危机带来了曙光,也为器官短缺难题提供了一条可行之路。随着研发的持续深入和临床转化步伐的加快,脾脏作为超级治疗中心的角色将愈发凸显,携手迎来再生医学和糖尿病治疗革新的新时代。