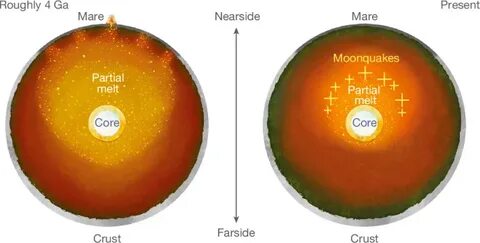

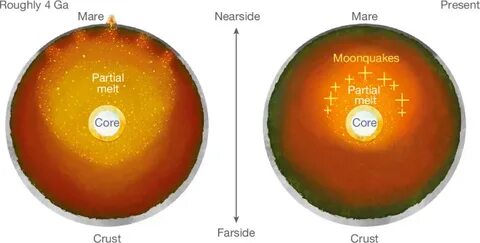

月球,这颗人类最熟知的天体,长期以来以其陆地与海洋的表面差异引发科学家们的浓厚兴趣。然而,除了表层的差异,月球内部,尤其是地幔深处,是否存在明显的区域性差异,一直是地学研究的热点和难题。最近,利用月度潮汐响应数据,科学家们首次从引力场的时间变化中直接探测到了月球地幔的热不对称性,这一发现正在重塑我们对月球形成与演化过程的认识。地幔作为月球体积最大的组成部分,其物理状态对月球的地质活动和结构稳定性具有重要意义。NASA的重力恢复与内部实验室(GRAIL)任务为研究月球内部结构提供了极为精准的数据,通过卫星间高精度测距技术,科学家们成功捕捉到了月球在月度周期性潮汐力作用下的重力变化,进而推算出了多项引力韧性系数(Love数),尤其是度数为3的重力韧性数k3的大幅提升。这种提升表明月球并非简单的球对称体,而是在较深层次上存在着剪切模量的显著横向变化。

具体来说,月球的近侧与远侧地幔剪切模量差异约为2%至3%,这对应于近侧地幔温度比远侧高出约100至200摄氏度。这种温差与月球上长期以来观测到的近侧月海集中现象相一致,为月海在地幔中形成的热驱动机制提供了直接证据。科学团队采用了马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)对月球内部结构模型进行参数估计,从一维均匀模型出发,引入了地幔和地壳的三维剪切模量变化,结合引力韧性数观测数据,推测出月球近远侧在地幔中存在典型的度数1,阶数1的热结构模式。该模式不只解释了收集到的潮汐数据,还成功融合了月球重力场和地质地形的不对称特征。月球月度潮汐响应是由于月球绕地球的偏心轨道和倾斜角度引发的周期性引力拉伸,驱动了月球内部质量的动态移动,这种动态移动直接反映在月球的重力场时间演变中。GRAIL任务利用双卫星之间的高精度距离测量技术,同时结合地面深空网络的无线电数据,取得了前所未有的重力场高分辨率图,能够解析月度潮汐引起的微小引力扰动。

通过分析这些扰动数据,科研人员不仅测定了传统的二度重力韧性数k2,也显著提升了三度重力韧性数k3的估计精度,发现其数值大大高于以往基于球对称模型的预期值。传统的球对称模型预期k3值约为0.00945,而本次研究中估计的k3达到了约0.0163,提升了72%以上。如此异常的数值不仅反映出月球内部存在显著的物理性质空间变化,也证实了月球深层热异质性的存在。除了数值上的突破,研究还详细解析了不同阶数和次数重力韧性数的空间敏感性,发现k3的各阶次数值特别敏感于地幔中约600公里深处的剪切模量变异,而在地壳浅层的影响则较小。这也排除了地壳或莫霍面的厚度变化作为主要原因。若要仅通过物质成分变化来解释如此剪切模量差异,则需要极端丰铁矿物质含量,导致的密度差异远超实测的月球质心与形心偏移值,从重力角度来看这不符合观测事实。

相比之下,热异常解释即温度约高出100~200K的热结构差异,既满足剪切模量的差异,又不会引入过大的质量分布变化,是更为合理且自洽的解释。这一热不对称现象不仅对应着近侧厚重的岩浆熔融活跃区,也可能持续影响至今,促进深部局部熔融的形成,并与深月震的空间分布密切相关。深月震(DMQs)长期以来被认为与月球内部的热成因应力状态息息相关,而本研究的热异常模型与深月震深度范围重叠,为其成因机制提供了新的约束。此外,月球浅部的月海区域正是岩浆活动频繁的地段,过去的数据显示其火山喷发活跃期集中于约30亿至40亿年前,这与热不对称导致的部分地幔熔融相吻合。凭借GRAIL提供的高分辨率月度潮汐响应数据,科学家们首次借助所谓的“潮汐断层扫描”技术实现了对外星天体内部热结构的探测,开创了遥感深地科学新方法。相比于传统的地震勘探,潮汐断层扫描无需登陆设备,仅通过外层的引力监测即可反映深部内部结构,极大拓宽了深空探测的手段和适用范围。

展望未来,随着测量技术的进步,类似方法或将被广泛应用于火星、土卫六、木卫三等其它月球和行星卫星,推动理解其内部动力学过程和演化历史的突破。月球深层热不对称性的发现,不仅深化了人类对地月系统演化的理解,还为规划未来月球探测任务提供了科学依据和目标指引。即将部署的部署于月球背面的远侧地震台、大型地球同步轨道望远镜等设备,将进一步验证和深化当前的研究成果。通过协同推进测量技术和数值模拟,未来有望绘制出月球地幔热结构的全方位三维图景,破解月球形成以来长久未解的地质谜团。综上所述,月球地幔的热不对称特征正以其独特的科学价值和广泛的应用前景,引领行星科学进入一个全新的深层探秘时代。依托高精度的潮汐引力测量,探明宇宙中其他类似天体的内部结构和动力过程,将成为地球以外行星科学研究的重要方向。

。